明和元年10月8日(1764年11月1日)は、第七代尾張藩主・徳川宗春が亡くなった日です。

大河ドラマ『べらぼう』の主人公・蔦屋重三郎が寛延3年1月7日(1750年2月13日)生まれですので、それより少し前の世代。

もしも徳川宗春が同世代の江戸に生きていたら、ドラマのように田沼意次や蔦重と面白い関係が築けたかもしれません。

というのもこの御方、御三家の一角・尾張藩の藩主でありながら、一筋縄ではいかないタイプであり、かなり破天荒な行動で知られているのです。

いったい何をしたのか?

徳川宗春/wikipediaより引用

まずは尾張家の立ち位置を確認しながら、宗春の生涯を振り返ってみましょう。

宗春の生まれた尾張徳川家

尾張徳川家の初代は、徳川家康の九男・徳川義直です。

十男の徳川頼宣が紀伊徳川家。

十一男の徳川頼房が水戸徳川家。

と、御三家の中でも義直が最年長だったことから、尾張藩では「御三家筆頭」としての立場や意識を持っていました。

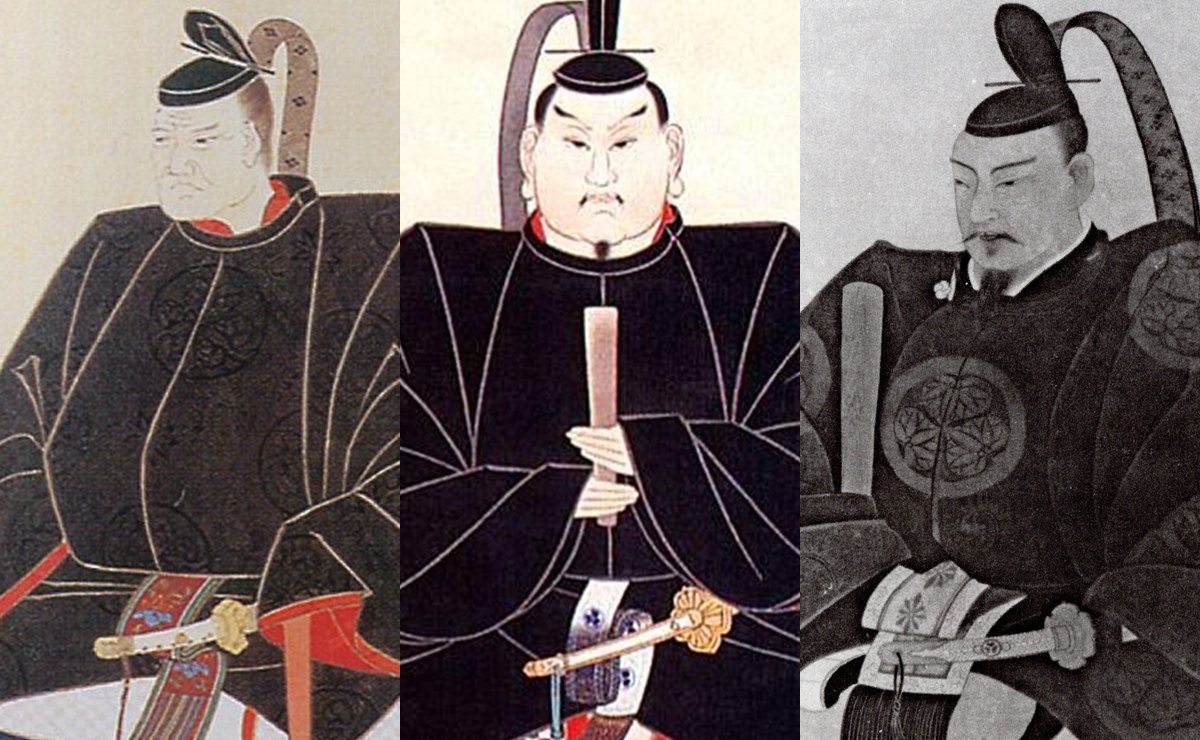

左から徳川義直(尾張藩)・徳川頼宣(紀伊藩)・徳川頼房(水戸藩)/wikipediaより引用

ただし尾張藩からは、一人の将軍も輩出することなく明治時代を迎えています。

「紀伊家や水戸家とは何が違ったの? 御三家の立場にいた意味はあったの?」

そう思われる方もおられるかもしれませんが、仕方のないお家事情がありました。

その理由の一つがタイミングの悪さです。

江戸幕府で、将軍の後継者選びに困るようになったのは五代・徳川綱吉時代あたりからです。

徳川綱吉/Wikipediaより引用

同時期は尾張家でも藩主の急死が相次いでおり、本家に人を送るどころではありませんでした。

しかも病死や事故死だけではなく「暗殺くさくね?」という死に方をした人もいて……よくある兄弟間での争いではなく、母親が関わっていた疑惑とか、死去までの経緯が不明な人がザラにいるので、闇の深さが窺えます。

そんな中で、元禄九年10月26日(1696年11月20日)に誕生したのが徳川宗春でした。

宗春は30番目の子供(二十男)だった

徳川宗春の父は三代目尾張藩主・徳川綱誠(つななりorつなのぶ)。

実に39人もの子供がいて、宗春は30番目の二十男という凄まじい順番です。

大河ドラマ『べらぼう』で最近注目されている十一代将軍・徳川家斉が55人(53人の説も)の子をもうけておりますので、それと同等の勢いですね。

当時は長幼の序で、先に生まれたほうから藩主候補とされる時代ですから、20番目の宗春では、到底家を継げる立場にありません。

享保三年(1718年)4月には「疱瘡に罹る」という災いにも見舞われました。

しかし身体は丈夫だったのでしょう。

宗春は見事に回復します。

当時の”疱瘡“は「見目定め」と呼ばれ、仮に病が治っても顔や身体にあばた(瘢痕)が残り、容姿に支障をきたすとされていた恐ろしい病気です。

宗春の逸話に外見に関するものは見当たりませんので、やはり身体が堅強か、あるいは運が良かったのでしょう。

彼の強運はまだまだというか一生というか、現代まで続くと言えるかもしれません。

奥州・梁川の地から尾張藩へ戻る

正徳三年7月26日(1713年9月15日)、兄で四代藩主の徳川吉通(よしみち)が若くして亡くなりました。

跡を継いだ五郎太(吉通の子)も数え三歳で夭折。

五郎太の跡を継いだ継友(吉通の弟・宗春の兄)もまた享保十五年(1731年)に亡くなり、尾張家に男子がいない!というとんでもない事態になりました。

徳川宗春の兄で義孝という人が他家に養子へ出され、生き残っていたのですが、こちらも享保十六年(1732年)に亡くなるため、もしかするとこの頃には既に体調が悪かったかもしれません。

当時の宗春は、享保十四年(1729年)に奥州・梁川の地に3万石を与えられて独立していました。

しかし、この状況では実家に戻らざるを得なくなり、尾張藩主を務めることになります。

宗春は藩主になるにあたって『温知政要』という、自戒と藩士への教訓をまとめた本を書いており、やる気のほどがうかがえます。

残念ながら後述の経緯により、この本も幕府から「けしからん!」とみなされて、大部分が破棄されてしまったのですが……。

ドケチ吉宗の政策と真逆の方針

実家に戻った徳川宗春は、さっそく内政に取り掛かります。

それも当時の情勢からは考えられないような方向へ向かうのです。

ときの将軍は八代・徳川吉宗。

徳川吉宗/wikipediaより引用

”中興の祖”とか”米将軍”とかいろいろ二つ名がありますが、よく言えば倹約家、悪く言えばドケチです。

宗春は尾張藩主になる前から、吉宗に色々と仕事を任されていたので、恩もあり、その性格や政策も理解していたことでしょう。

しかし、自身が尾張藩主に就いてからは真逆の方向にブッちぎる――吉宗のポリシーにことごとく反するようなことばかり言い出したのです。

例えば当時の幕府では「今はお金がないんだから、祭りや芝居などの娯楽は控えること!」とされていました。

これを宗春の尾張藩では

「やれやれもっとやれ! 俺も派手なの好きだし、皆が楽しくないとやる気が出ないだろ!」

といった感じです。

吉宗以下の幕閣が、こめかみに青筋を浮かべている様が目に見えるようで……。

尾張藩の初代・徳川義直も、徳川家光と対立していましたが、尾張家には将軍が相手も引かない矜持が見え隠れしますね。

徳川家光/wikipediaより引用

国全体を見て飢饉や天災に備えようとした吉宗と、温暖な尾張のことを第一に考えればとりあえずOKな宗春という、立場の差も影響していたかもしれません。

経済面のことはともかく、風紀が乱れて仕事に精を出さなくなる者が増えたら困る、という懸念もあったでしょう。

では宗春が実際に何をしたか? 具体的に見て参りましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!