こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【徳川徳川の生涯】

をクリックお願いします。

「今度の殿様は派手で面白い方だ」

徳川宗春はただの馬鹿殿ではありません。

当たり前ではありますが、儀式や寺社への参拝のときにはきちんとした正装で参加。

しかるべき場所では由緒正しき一族の振る舞いをする一方、自領内では、歌舞伎や能に使われる舞台衣装で出かけたり、どこから見つけてきたのか白い牛に乗ってみせたり。

民衆からも「今度の殿様は派手で面白い方だ」として人気があったそうです。

名古屋市街の錦通り呉服町交差点にある徳川宗春像

領内に、芝居小屋や遊郭など、娯楽施設の設置許可を出したのも宗春でしたので、そっちの世界や商人の間でも「ありがたいお方」として受け入れられていきます。

なんせ最盛期には千人を超える遊女で尾張領内が大賑わいだったとか。

実は宗春自身も、江戸にいた頃は吉原へよく通い、評判の遊女を身請けするほどだったのです。

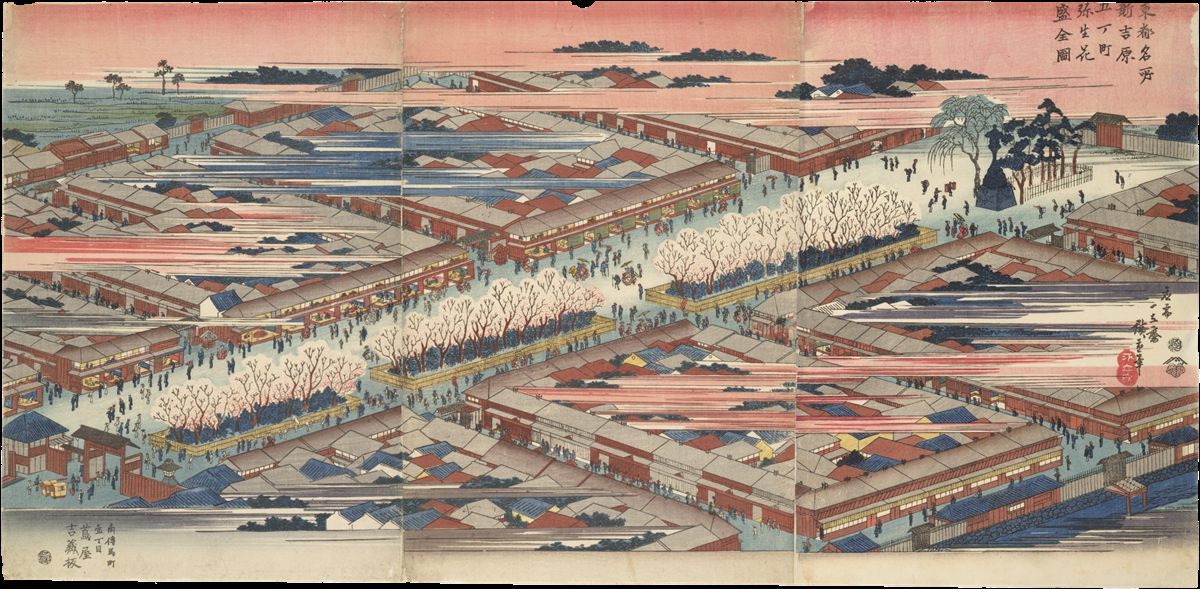

新吉原の桜・歌川広重/wikipediaより引用1200

あらゆる方面で派手好きなお人なんですねぇ。

結果、尾張藩は「名古屋の繁華に京(興)がさめた」とまで言われるほど領内経済を活発化させます。

しかし藩財政は、そう簡単にはいきません。相変わらず赤字で、回復とはなりませんでした。

芯のある宗春イズム

それにしても……宗春はなぜこれほどの行動に出られたのか?

実は、ただの反発ではなくきちんとした信念がありました。

いくつか書き出されているのですが、一貫しているのは二つ。

「行き過ぎた倹約はかえって民を苦しめることになる」

→ケチケチしすぎないで、使いたいときはパーッと金を使おう!

「規制を増やしても違反者を増やすのみ」

→だったら取り締まりに手間暇かけるより、楽しく金を使うように仕向ければいいじゃん♪

シンプルで一理ありますし、現代にも通じる考え方かもしれません。

結局のところ財布に余裕のある人が積極的に動いてくれないと、お金というものは天下を回っていきませんからね。

この方針は自領内にとどまらず、参勤交代で江戸へ出向いた際にもこんな行動に出ています。

「前の屋敷を建て直したついでに、ウチのお宝を江戸のみんなに見てもらおう!」

ということで、藩邸を開放する前代未聞のイベントを開いたのです。

当時の大名屋敷というのは一種の軍事拠点なので、一定以上の身分がなければ立ち入れないものですから、いかに型破りだったかご理解いただけるでしょうか。

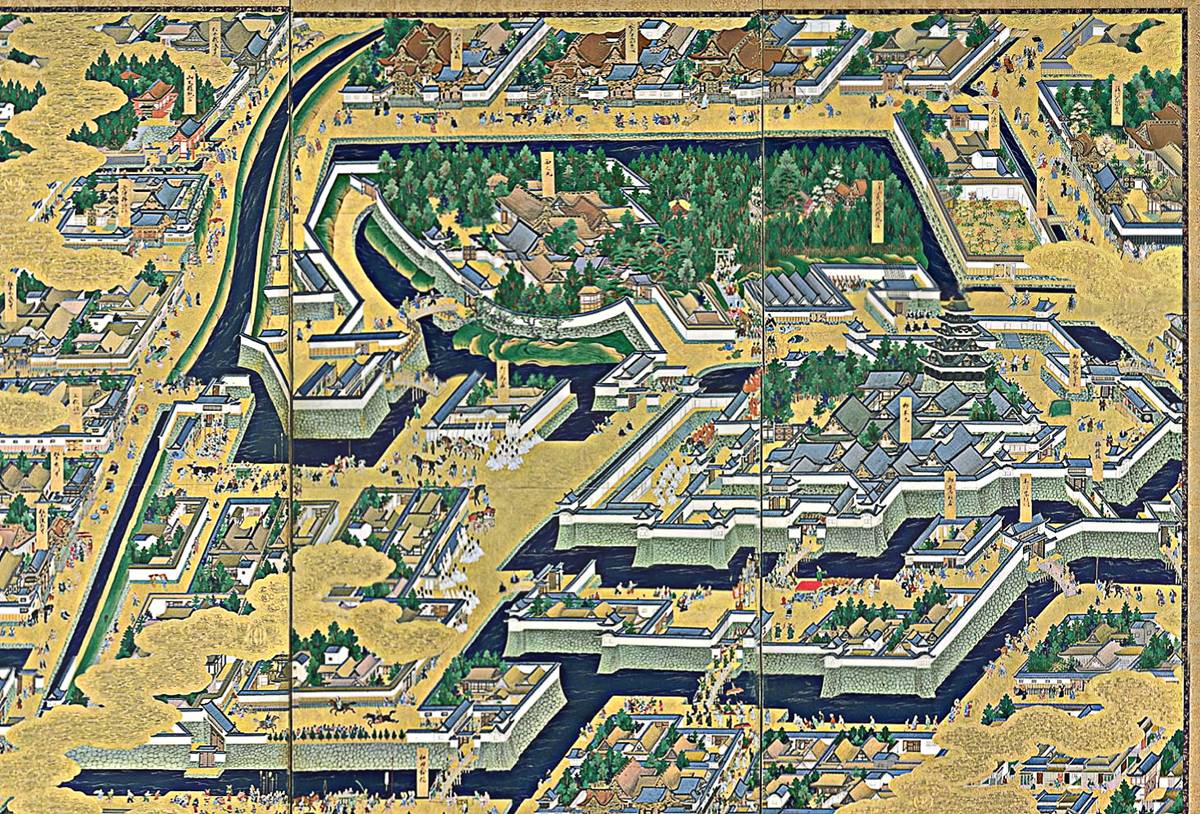

大名屋敷のイメージ(松平忠昌上屋敷模型)/wikipediaより引用

幕府と朝廷の板挟みに遭い

もちろん、この当時も江戸では倹約令の真っ最中。

吉宗からお叱りの使者が来たそうですが、宗春は宗春で、以下のように真っ向から反論しました。

「国元と江戸で行動を変えるなんてできないし、民衆には迷惑かけてないですよ」

→っていうかウチのほうが江戸より賑わってるじゃん

「藩邸に市民を入れたことやお宝を見せたのが悪いって言われても」

→やっちゃダメなんて言われてませんよ?

「私も無駄遣いはしていません」

→吉宗様は倹約のやり方をご存じないので、私の行動がおかしく見えるだけでは?

超訳するとこんな感じ。

この返答を江戸城へ持って帰らないといけない使者が哀れに思えてくるほどの強気回答ですよね。

江戸城/wikipediaより引用

そんなわけで本当にやりたい放題だった宗春ですが、後半生は別の理由で苦しい立場に追い込まれてしまいます。

幕府と朝廷の狭間に立たされ、板挟み状態になってしまったのです。

宗春自身の責任ではありません。

もともと尾張藩では多くの公家と縁戚関係にあり、朝廷としては幕府に対抗するため宗春を持ち上げ、それが気に入らない幕府はどんどん宗春への怒りが累積されていく。

全くもって嬉しくない三角関係が出来上がっています。

結果、徳川宗春は、幕閣の一人である松平乗邑(のりさと)の画策により、隠居および謹慎を命じられてしまいました。

隠居&蟄居命令が下されるも

なぜ徳川宗春が隠居を命じられたのか。

幕府の公式記録『徳川実紀』では、その理由について以下のように記しています。

「身の行ひただしからず」

「かつ国の政ととのはず」

「かくては国務に任じがたい」

かなりボロクソに書かれていますね。

しかも謹慎内容も相当キツいもので、両親の墓参りさえ許されない、徹底した外出禁止が一生続いたのです。

人によっては精神をおかしくしてしまうでしょう。

しかし、きちんとした屋敷は与えられ、外出以外は何をしても自由だったので、宗春は絵や焼き物などに興じていたとか。

転んでもタダでは起きないというか、なんというか……根っから頭が良くて明るい方だったのでしょう。

徳川宗春/wikipediaより引用

政策では対立したものの、吉宗も宗春のことを気に入っていたようで、謹慎後も

「何か足りないものはあるか」

「外に出られなくて気が沈んでいるのではないか」

など、気配りをしていました。

尾張からも宗春の恩赦を願う届出も何回かされており、地元での根強い信頼がうかがえます。

結局それは叶いませんでした。

宗春が明和元年(1764年)に亡くなった後も、彼のお墓には長いこと罪人の墓であることを示す金網がかけられていたといいます。

そうすることによって、尾張藩は「今後は幕府と宗家に従います」と示し続けたのです。

誰が・何が正しいかどうかには構わず、幕府と宗家を正しいことにします……というわけですね。これは尾張藩に限った話ではありませんが。

◆

宗春の死後70年以上経った天保十年(1839年)、幕府は罪を許し、さらに従二位権大納言を追贈して、この件を手打ちにしました。

今では宗春の政策や人となりが再び知られるようになり、地元・名古屋では「徳川宗春を大河ドラマに!」という声も上がっているようです。

江戸中期はなかなか派手な人や場面が少ないためか、これまでは映像化されにくい傾向にありました。

しかし近年では、よしながふみ先生の『大奥』や大河ドラマ『べらぼう』も制作されましたし、これからは期待できるかもしれません。

江戸以外の地域で描く江戸時代、というのもなかなか斬新で興味深いではありませんか

あわせて読みたい関連記事

-

徳川吉宗の生涯~家康に次ぐ実力者とされる手腕を享保の改革と共に振り返る

続きを見る

-

子供を55人も作った11代将軍・徳川家斉(豊千代)は一体どんな人物だったのか

続きを見る

-

加賀騒動の顛末|百万石の加賀藩で“藩主の暗殺未遂事件”が起きていた

続きを見る

参考文献

- 堀口茉純『徳川家・松平家の51人 家康が築いた最強一族の興亡(PHP新書)』(PHP研究所, 2023年3月, ISBN-13: 978-4-569-85432-8)

出版社: PHP研究所(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 造事務所/金田章裕(監修)『30の都市からよむ日本史(日経ビジネス人文庫)』(日本経済新聞出版社, 2017年2月, ISBN-13: 978-4532198084)

出版社: 日本経済新聞出版社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 青春出版社『江戸三〇〇年 あの大名たちの顛末(青春新書インテリジェンス)』(青春出版社, 発行年月不明, ISBN-13: 978-4413044487)

出版社: 青春出版社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ