大河ドラマ『麒麟がくる』ですっかり有名になった織田信長の父と言えば?

そうです「織田信秀」ですね。

高橋克典さんの好演が今なお印象に残っている方も少なくないでしょう。

織田信秀イメージイラスト(小久ヒロ画)

では「織田秀信」はご存知でしょうか?

「秀」と「信」の位置が織田信秀とは逆という、なんだかややこしいこの御方。

織田信秀(信長の父)

織田秀信(信長の孫)

実は、織田信長の孫なんですが、世間ではもっとよく知られた名前があります。

三法師です。

そう、清州会議で中心となったあの三法師であり織田信忠の息子なんですね。

『絵本太閤記』で秀吉に担がれる三法師/wikipediaより引用

信長の嫡男が信忠で、その跡継ぎである三法師は嫡孫にあたり、元服してから「織田秀信」になりました。

◆織田家の当主変遷

織田信秀(曽祖父)

│

織田信長(祖父)

│

織田信忠(父)

│

織田秀信(三法師)

ただ……織田家の通字である「信」より先に「秀」が来ているあたりに秀吉の陰謀を感じてしまうのは気のせいでしょうか。

1605年7月13日(慶長10年5月27日)は、そんな三法師こと織田秀信の命日。

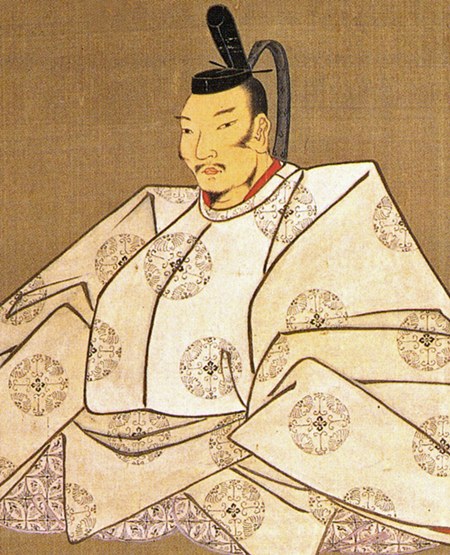

織田秀信/wikipediaより引用

本稿で、その生涯を振り返ってみましょう。

三法師こと織田秀信 1580年に生まれる

三法師こと織田秀信が生まれたのは天正八年(1580年)。

本能寺の変が起きたときは数え歳でわずか3歳でした。

当然、清洲会議のときも3歳です。

物心がつくつかないどころの話ではありません。

ただしそのおかげで京都近辺には行っておらず、本能寺の変が起きたときには岐阜城にいたおかげで助かりました。

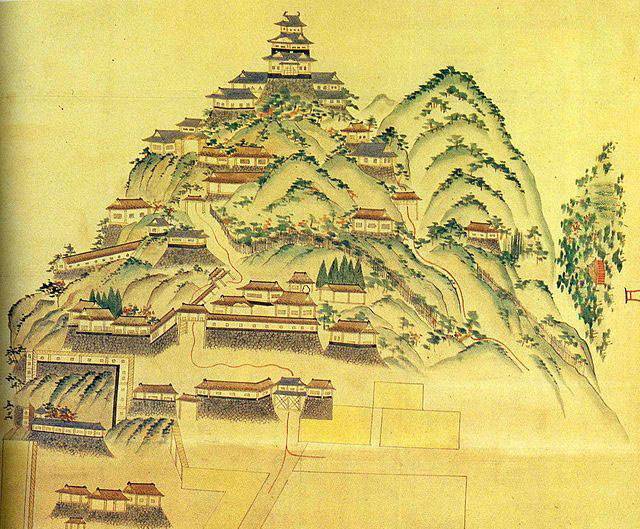

江戸時代に描かれた岐阜城/Wikipediaより引用

むろん、そのままで済むはずもありません。

織田家の継承問題から渦中の人となってしまい、清洲会議によって3歳の織田家主となってしまいました。

なお、従来の清洲会議は、織田家の信雄(信長次男)と信孝(信長三男)が家督を争っていたときに、秀吉が三法師を担いで現れ「こちらが跡取りじゃ!」という流れがフィクションの定番でした。

昨今は、三法師の跡取りは既定路線――その後見役の座を巡って織田家や重臣たちの思惑がぶつかりあったとされています。

清洲会議の詳細は以下の記事でご確認していただくとして(本記事末にもリンクあり)、

-

清洲会議|秀吉が三法師を担ぎ上げたのではなく実際は“名代”を決める場だった

続きを見る

いずれにせよまだ3歳の三法師では、実務などできません。

そこで当分の間は堀秀政という信長の側近を務めていた人物に預かりということとなりました。

親戚・家臣の間をたらい回し状態

幼いながらも織田家の跡取りであり、しかも信長の嫡孫でもある三法師。

不幸にも多くの親類筋や家臣たちから良い意味でも悪い意味でも一挙手一投足を見張られるような状態で、秀吉の政争相手である織田信孝(信長の三男)からは「お前、しばらく岐阜城にいろ」と圧をかけられてしまいます。

織田信孝(神戸信孝像)/wikipediaより引用

信孝は、三法師の父・信忠の弟です。

つまり叔父さんから監視されるわけで、何ともイヤな生活ですね。

親戚をたらい回しにされる子供のようで胸が痛くなってきますが、この一件に関してはすぐに秀吉が「三法師様を出せ!!」と言って兵まで繰り出し、無事に終息しています。

もちろん秀吉とて『三法師様がかわいい』とかそんな甘い理由ではなく、あくまで政争の一環。

結局、信孝と秀吉の争いは柴田勝家を巻き込んで【賤ヶ岳の戦い】に発展し、秀吉の勝利によって勝家と信孝が自害した後は、もう一人の叔父・織田信雄(信長の次男)の後押しを得ました。

ただし、実際に身を寄せたのは親族の誰でもなく「米五郎左」こと丹羽長秀のところだったりします。

丹羽長秀/wikipediaより引用

天正十六年(1588年)には岐阜城で元服したとされ、この幼児は年齢一ケタのうちに一体何度引越しをしたのか? と考えると、哀れになってきます。そして……。

岐阜城で元服すると多くの人が慕ってきた

三法師こと織田秀信は、元服と同時に従四位下・侍従という位につきました。

世間的にはエリートコースであり、この2年後の1590年にはわずか11歳で【小田原征伐】に参加したということになっています。

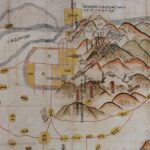

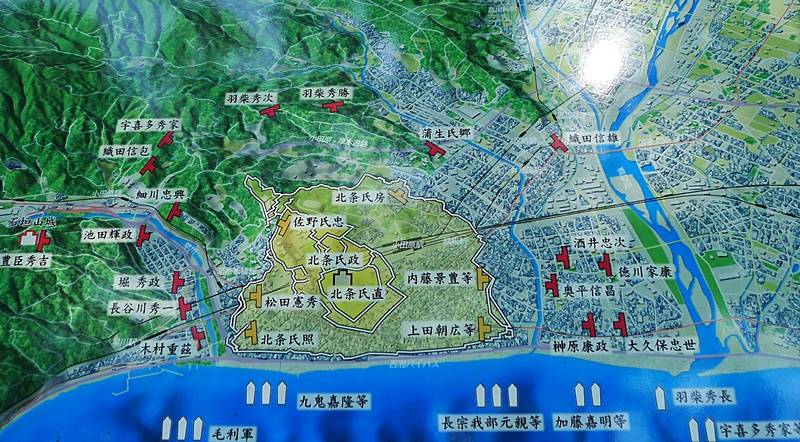

小田原征伐の陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

さすがに11歳で参加は怪しくないか? という見方もありますが、どのみち人生凝縮されすぎなことには変わりないでしょう。

それは領地に関しても同じことで、12歳のときに岐阜13万石の大名になっています。

前領主だった秀吉の義理の息子が亡くなってしまったからなのですが……。

織田秀信が領主になると決まった途端、斎藤家(道三の家)や土岐家(道三に下克上された家)の旧臣・縁者や、名のある剣豪などがわらわらと集まってきたそうです。

歳が歳ですから実績はまだ皆無に等しいながら【信長の嫡孫】であることが多くの人を集めたのでしょう。

それを本人も自覚していたのか、やがて実務を執るようになってからは、祖父の政策のいいとこどり+寛容さで善政を布いていたようです。

特に宗教については寛大で、自らはキリスト教に傾倒しつつも、寺院の保護も積極的に行っていました。この若様、出来杉君。

文禄の役でも渡海している

武働きも怠りなく、天正20年(1592年)の文禄の役では朝鮮半島へ渡海。

現地では、病死や兵糧不足、慣れない土地での過労や寒さで、身分を問わず多くの人が亡くなっていますが、秀信は無事帰ってくることができました。

帰国後は従三位・中納言に昇進。

正室も迎えて名実共に大人になります。

その後も朝鮮からの使者に立ち会ったり、豊臣秀次のお供をしたり、信長の孫ということを笠に着ることなく、地道・誠実に務めていたようです。

豊臣秀次/wikipediaより引用

一方、衣服については「派手好きだった」なんて言われているので、祖父・信長と父・信忠のいいところをうまく受け継いだのかもしれませんね。

関ヶ原では西軍につきながら正則に救われる

秀吉の死後は関ヶ原の戦いを予見していた節があり、前年から岐阜城で戦支度をしていたらしき動きが記録されています。

当初は会津征伐に参加するつもりだったらしいのですが、支度が間に合わず遅刻。

その間に石田三成から打診があり、美濃・尾張をもらうことを条件に西軍につきました。

石田三成/wikipediaより引用

これにより、美濃の諸勢力も西軍になり、池田輝政・福島正則らと戦うことになります。

ちょうど20歳になった秀信は、自ら出陣して迎え撃ちました。

が、野戦であえなく敗北。

そこで岐阜城での籠城戦に持ち込みましたが、結局、関ヶ原本戦の20日ほど前に敗れて開城となってしまいます(岐阜城の戦い)。

相手が合戦経験豊富な福島正則とか池田輝政では仕方ありませんよね。

福島正則(右)と池田輝政/wikipediaより引用

敗れた秀信は、異母弟の秀則と共に切腹するつもりだったようで……信長の乳母兄弟(池田恒興)の息子でもあった池田輝政が説得して、どうにか思いとどまったとか。

戦いぶりについては正則からも「さすがは信長様の孫」と賞賛されていたようなので、その名に恥じない采配だったのでしょう。

正則はさらに「俺の功績をチャラにしてもいいから、秀信を助けてやって欲しい」とまで言っていました。

家康もそれを容れて、一命を助けています。

祖父信長と戦った経緯から高野山では受け入れ拒否

その後の織田秀信は穏やかに暮らすことはできませんでした。

剃髪し、異心のないことを示すため高野山へ向かうと、かつて信長が高野山とも戦ったことがあるため「アイツの孫? フザけんな!」(※イメージです)と言われて、しばらく入山できなかったのです。

一度は無事山へ入れたものの、周囲の視線からかそれとも他の理由からか、五年後には自ら山を下りて麓で細々と暮らすようになりました。

と、それも束の間、下山からわずか20日程度で秀信は亡くなってしまいます。

この「下山した日」を高野山側では秀信の命日として扱っており、慶長10年5月8日となります。

実際に亡くなったのは慶長10年5月27日(1605年7月13日)だったと言われており、生存説や「江戸時代に陸奥棚倉1万石で大名に服した」説もあるので、はっきりわかっていません。

いずれにせよ享年は26。

英雄の孫、そして良き領主には早すぎる死でした。

ハンパじゃないプレッシャーの下で頑張ったほうでは?

織田秀信は、病気になったから下山したとも考えられます。

頭を丸めて山に入ったのですから生活は質素なものだったでしょうし、伝染病が蔓延していたとも思えませんから、もしかすると自害だった可能性もありますね。

本来は、岐阜城開城の際に腹を切るつもりだったわけですし。

秀信については岐阜城開城の件が原因で「無能」だの「遊びほうけていた」だのとけなされることもあるようです。

しかし、家臣はよくまとまっており、自ら戦場へ出馬もしていますし、そこは「勝敗は時の運」というものでしょう。

そもそも秀信は周囲から「信長の孫なら優れた能力があるに違いない」という目で見られていたことは確実ですから、かなりのプレッシャーもあったはずです。

織田信長/wikipediaより引用

そういう状態で堕落や明らかな過失をすることなく、きちんと自分の役目を成し遂げたということは、もっと評価されても良いのではないでしょうか。

まぁ、清州会議で

【秀吉が担ぎ上げた子供】

という印象があまりに強すぎるので、なかなか難しいですかね。

あわせて読みたい関連記事

-

清洲会議|秀吉が三法師を担ぎ上げたのではなく実際は“名代”を決める場だった

続きを見る

-

堀秀政の生涯|信長に寵愛され秀吉に信頼された“名人久太郎”とは?

続きを見る

-

岐阜城の戦い|東軍・西軍の名将が激突した関ヶ原前哨戦 その結果とは?

続きを見る

-

福島正則の生涯|秀吉子飼いの戦国大名が徳川政権で喰らった改易の悲劇

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

【参考】

国史大辞典

峰岸純夫/片桐 昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)

谷口克広『織田信長家臣人名辞典(吉川弘文館)』(→amazon)

織田秀信/wikipedia