こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【織田秀信(三法師)の生涯】

をクリックお願いします。

岐阜城で元服すると多くの人が慕ってきた

三法師こと織田秀信は、元服と同時に従四位下・侍従という位につきました。

世間的にはエリートコースであり、この2年後の1590年にはわずか11歳で【小田原征伐】に参加したということになっています。

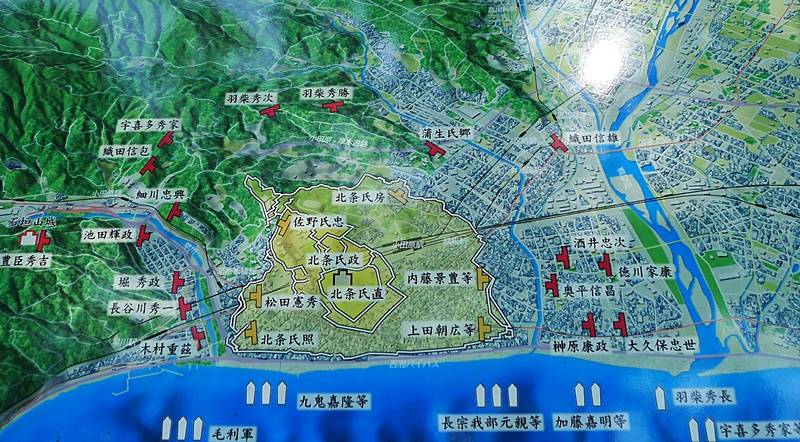

小田原征伐の陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

さすがに11歳で参加は怪しくないか? という見方もありますが、どのみち人生凝縮されすぎなことには変わりないでしょう。

それは領地に関しても同じことで、12歳のときに岐阜13万石の大名になっています。

前領主だった秀吉の義理の息子が亡くなってしまったからなのですが……。

織田秀信が領主になると決まった途端、斎藤家(道三の家)や土岐家(道三に下克上された家)の旧臣・縁者や、名のある剣豪などがわらわらと集まってきたそうです。

歳が歳ですから実績はまだ皆無に等しいながら【信長の嫡孫】であることが多くの人を集めたのでしょう。

それを本人も自覚していたのか、やがて実務を執るようになってからは、祖父の政策のいいとこどり+寛容さで善政を布いていたようです。

特に宗教については寛大で、自らはキリスト教に傾倒しつつも、寺院の保護も積極的に行っていました。この若様、出来杉君。

文禄の役でも渡海している

武働きも怠りなく、天正20年(1592年)の文禄の役では朝鮮半島へ渡海。

現地では、病死や兵糧不足、慣れない土地での過労や寒さで、身分を問わず多くの人が亡くなっていますが、秀信は無事帰ってくることができました。

帰国後は従三位・中納言に昇進。

正室も迎えて名実共に大人になります。

その後も朝鮮からの使者に立ち会ったり、豊臣秀次のお供をしたり、信長の孫ということを笠に着ることなく、地道・誠実に務めていたようです。

豊臣秀次/wikipediaより引用

一方、衣服については「派手好きだった」なんて言われているので、祖父・信長と父・信忠のいいところをうまく受け継いだのかもしれませんね。

関ヶ原では西軍につきながら正則に救われる

秀吉の死後は関ヶ原の戦いを予見していた節があり、前年から岐阜城で戦支度をしていたらしき動きが記録されています。

当初は会津征伐に参加するつもりだったらしいのですが、支度が間に合わず遅刻。

その間に石田三成から打診があり、美濃・尾張をもらうことを条件に西軍につきました。

石田三成/wikipediaより引用

これにより、美濃の諸勢力も西軍になり、池田輝政・福島正則らと戦うことになります。

ちょうど20歳になった秀信は、自ら出陣して迎え撃ちました。

が、野戦であえなく敗北。

そこで岐阜城での籠城戦に持ち込みましたが、結局、関ヶ原本戦の20日ほど前に敗れて開城となってしまいます(岐阜城の戦い)。

相手が合戦経験豊富な福島正則とか池田輝政では仕方ありませんよね。

福島正則(右)と池田輝政/wikipediaより引用

敗れた秀信は、異母弟の秀則と共に切腹するつもりだったようで……信長の乳母兄弟(池田恒興)の息子でもあった池田輝政が説得して、どうにか思いとどまったとか。

戦いぶりについては正則からも「さすがは信長様の孫」と賞賛されていたようなので、その名に恥じない采配だったのでしょう。

正則はさらに「俺の功績をチャラにしてもいいから、秀信を助けてやって欲しい」とまで言っていました。

家康もそれを容れて、一命を助けています。しかし……。

※続きは【次のページへ】をclick!