三浦庄司がわざとらしいほど泣きながら、松平武元の遺品から例の手袋を取り戻そうとしております。

しかし、その手袋はついに見当たらなかったようです。

一体どこへ消えたのか。

消えた手袋

「手袋が、ない!」

三浦庄司からそう聞かされ愕然とする田沼意次。

息子の田沼意知は「その犯人が白眉毛こと武元を毒殺したのか」と疑っています。

下手人もこれ以上探られたくないだろうから、これ以上は出てこないだろうと考える意次。

三浦が「弱みがどこにあるのかわからないのはどうか」と言うと、意次も冷静なようで動転しています。酒を注ぎすぎて盃から溢れても、なお注ぎ続けています。

意次の懸念の先には、己のみならず、主人である上様がいる。触れた者が必ず死ぬ手袋の呪いが、主人まで及んではならぬと考えたのです。

この不審な状況に対し、城中の疑惑の目は意次へ向けられます。

幕閣も、大奥の女中も、ここぞとばかりに噂をしているのですが、江戸期の口コミパワーはなかなかすごいものでして、家基の母であるお知保にも話が伝わります。

松平武元は生前、お知保の疑念を晴らすと語っておりました。それができていない危険性が浮かんできますね。

高岳も、広まる噂を嗜めることすらできておりません。手袋が怪しいとなれば、高岳も危うくなるところです。

こうして手袋の行方がわからぬまま苛立つ徳川家治に対し、意次がそのことを告げます。

「偽りを申すな!」

穏やかな家治がそう激昂しても、意次は「偽りは申しませぬ」と返しつつ、謝るほかありません。

徳川家治/wikipediaより引用

家治は意次の誠意を信じているだけに、そう言われると認めるほかないのでした。

意次は、家治以外にも、無念の幕引きを謝らねばならぬ者がいます。

平賀源内です。

「どのみち公(おおやけ)には病死とするほかない」

そう告げると、源内は手袋を調べたのかと引き下がります。毒はでなかった。意次はそうして諦めさせようとするも、源内は一歩も引かず、なおも自分が手袋を調べたいと言い出します。

巷では田沼様がやったという噂が立っていると続ける源内。彼なりに恩人への嫌疑を晴らしたいのでしょう。

しかし、意次は取り付く島もない。

「この件はもう終わったのだ!」

立ち上がり、こう続けます。

「忘れろ。それがお前のためでもある。ご苦労であった」

「……そりゃ口止めでございますか?」

喰ってかかってくる源内に、ずいぶん働いてもらったと小判を置く意次。

「じゃあこんなもんじゃ足りませんよ! 俺が今までどれだけあなた様に知恵をお授けしてきたことか! そのおかげであなた様は覚えもめでたくご老中。俺は山師どころか今やイカサマ師だ! そりゃあ、あなた様が俺の手柄をぶんどってるからじゃねえですかね!」

泣きそうな声で、助けを求めるように叫ぶ源内に対し、意次は冷たく突き放します。

「さまざましくじったのはお前の力不足だろう! 俺は誰よりもお前に賭けてきた。薬草、作物、鉱山、エレキテル! 金を払い、身銭を切った! どれだけお前の後押してきたか! ぶんどられたのは俺の方だ!」

こうまで言われ、源内の目から玉のように涙が落ちてゆきます。

もう泣き笑うしかない。彼は小判を掴むと、それを畳に叩きつけ、撒き散らし、相手を睨みます。

「こんなはした金で、俺の口に戸は立てられませんぜ」

血走った目で睨みつけ、襖を開けると、源内は去ってゆきました。唖然として見るしかない意次。

源内が帰宅すると、平秩東作が「長屋を出て行けと言われているのか?」と話しかけ、さらに「手袋は評判の五郎蔵のものじゃねえか」と言ってきました。

なんでも五郎蔵は田沼から急ぎの注文を受けているとか。

源内は笑い飛ばします。

「へえ何だい……そういうことかい、田沼様は」

するとそこへ久五郎という男がやっていて、平賀源内はあなた様かと訪ねてくるのでした。

鬼外先生はどうしちまったんだ?

蔦屋重三郎はそのころ、芝居と富本豊前太夫の浄瑠璃を見ていました。

ここで少々、日本の芸能について。

大阪万博の中国館では京劇パフォーマンスがありました。

京劇は歌舞伎と比較されることも多いのですが、違いとして歌劇という点があります。役者は歌でセリフを高らかに読み上げることが特徴なのです。

その点、歌舞伎だと歌は別。それぞれ異なった魅力があり、特徴もある。そう比較することで見えてくるものがありますね。

話を蔦重に戻しましょう。

彼は舞台に大満足だったようで、座元の挨拶が何かに使えやしねえか?と、りつと話しております。

するとそこへ、りつの夫の友人で浄瑠璃作家・烏亭焉馬がやってきました。

大工の棟梁で芝居好きなんだそうで。大工は江戸では赤字にならねえ商売ナンバーワンすね。

木造建築だらけの江戸は火災が多い。となると、大工が建て直しをしなくちゃならねえ。てなわけで、絶対に食いっぱぐれねえ職業でやんす。火事の多さがその理由だと思うと、ちょっと嫌んなるけどな。

でも、なぜ烏亭焉馬が来たのか?というと、芝居に吉原を出すため取材をしたいそうです。

すかさず「その話にうちの名前を出して欲しい」と条件を出す蔦重。話の筋の邪魔にならないようサラッと入れろとのことで、抜け目ないですね。

名見崎徳治は、うまいことを考えたと蔦重を誉めています。

富本豊前太夫も、俺に合いそうな浄瑠璃を書くように言って欲しいと言い出した。何気ない場面のようで、江戸はネットワークが大事だとわかってきますね。

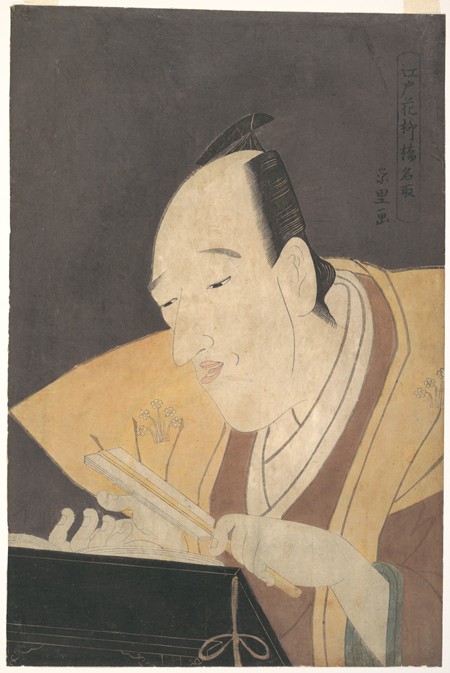

『江戸花柳橋名取 二代目富本豊前掾』/wikipediaより引用

しかし、蔦重が「鬼外先生に頼んだらどうか?」と提案すると……二人は顔を見合わせ、どこか乗り気でない。

そしてこんな噂話を始めました。

「もう鬼外先生はいかれちまったんじゃないかね」

「近頃じゃ“不吉の家”に住み始めたらしいしな」

“不吉の家”とは?

蔦重が不思議がっていると、なんでも以前は検校が住んでいた家だそうで、鳥山ではなく神山検校だとか。

巷じゃ狐が憑いてんじゃねえかと言い出していると返す豊前太夫の言葉に、暗い顔になる蔦重です。

“不吉の家”に、“狐憑き”が棲む

“不吉の家”とは何なのか?

という、ただの迷信だけとも限りません。

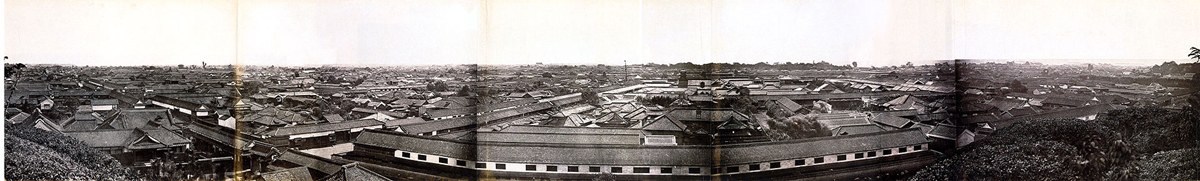

まず江戸は、住宅事情が厳しく、ごちゃごちゃしています。

庶民は長屋のような狭いところに住むことが多く、しっかりした住宅を持っている階層は武士です。江戸となると旗本御家人ですな。

彼らは一応、格式を保たねばならないので、立派な屋敷を持っている。

しかし当時は、ここまで描かれてきたように金がない武士が増えていて、家屋敷を売りに出すこともあります。武士の地位と家屋敷がセットになっていることもあります。

検校が立派な家に住んでいたとなれば、そうした没落武家の屋敷でも買い取ったんじゃないかという気がしますね。

幕末に愛宕山から撮影された江戸の武家町/wikipediaより引用

元の持ち主である武士が没落。

次の検校も没落。

となると、あれは“不吉の家”じゃねえか?という噂にもなるのでしょう。

湿気が多いとか、日当たりが悪いとか、結核患者が続出したとか、そういった理由も考えられますわな。

そんないわくつき物件に住む源内先生。どうにも嫌な予感がしますね。

“狐憑き”については、現代なら鬱病といった分類がなされることもあります。

法橋玉山画『玉山画譜』にある狐憑きの画/wikipediaより引用

ちなみに幕末明治となり、西洋由来の概念が入ってくると「精神病」という呼ばれ方をします。

物珍しいのか一種のブームになったようで、大仰な言われようをすることも多い。

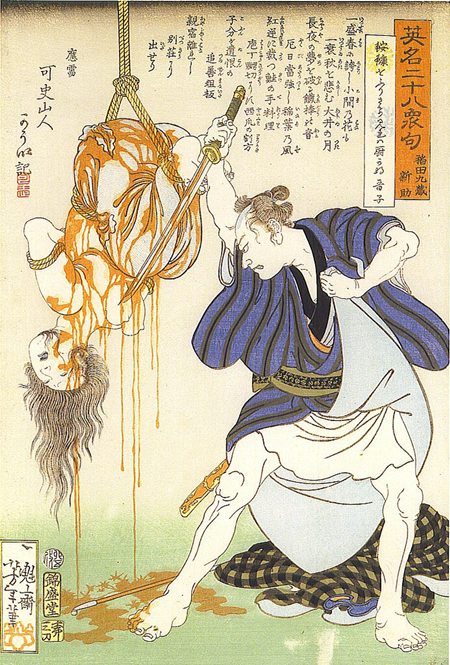

こうした謂れなきことを散々キャッチフレーズ扱いされている浮世絵師として、幕末から明治にかけて活躍した月岡芳年がおります。

月岡芳年/wikipediaより引用

「血みどろ絵」や「無惨絵」と呼ばれるジャンルを手掛けたこと。

気鬱の病でスランプを迎えたこと。

死因すら精神病とされることがあります。そんな事情からか、サイコパス扱いすらされる気の毒な人物なのです。

月岡芳年『英名二十八衆句』/wikipediaより引用

浮世絵師は発注する版元と買う顧客がいなければ作品が成立しません。

幕末に芳年が残酷な絵を手掛けたのは、彼がそうしたかったというより、世相がそれだけ殺伐としていたあらわれなのでしょう。

芳年の師匠である歌川国芳は「喧嘩や火事は現場を見て描け!」と教えていました。

生真面目な芳年はそれを律儀に守り、上野戦争でもスケッチをしてしていただけのことです。

気鬱のスランプは、力作が思うように売れなかったからのこととされています。

死因にしても色々なことが言われていて、精神病と確定しているわけでもないのに誤認識されているわけでして。

幕末明治まで話が飛んでしまいましたが、後世さまざまなことが噂されてゆくという点では平賀源内も同じです。

ドラマの脚色は当然あるものの、源内は追い詰められても致し方ないと思えることも多くあった。

彼自身、自嘲とも思えることを語っています。

マルチな才能に恵まれていた。とはいえ、何か一つを極めたとはいえない。

生まれた時代の制限もあったのでしょう。

彼の知識や発想は、近代以降ならば存分に活かせたように思えます。

※続きは【次のページへ】をclick!