こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第16回さらば源内、見立は蓬莱】

をクリックお願いします。

七ツ星と源内軒の敵討ちは叶わず

意次は、草稿を焼き捨てさせるよう三浦に命じます。

そこにはこう書かれていました。

近頃お江戸に流れしは、死を呼ぶ手袋の噂。

そこに目をつけたるは稀代の悪党。

その噂を――。

三浦庄司から、源内の声に代わります。

あちらこちらで人殺し。

だが、その鬼畜の所業に気づいたる男がいた。

その名も七ツ星の龍。

しかし悪党も大したもの。

なんとその龍こそ人殺しに仕立てあげる。

危うしの七ツ星。

そこに現れたるは古き友なる源内軒。

これより幕を開けたるは、そんな二人の痛快なる敵討ち。

七ツ星とは田沼の家紋です。

実現できぬ夢を源内は託していました。あの手袋の真相究明をすることを願っていたのです。

「源内、言うたではないか……。お前のために忘れよと……」

声をふるわせ、そう嘆く意次。

意次は、己が源内の命を奪ってしまったのだと悟ったのです。

この筋書き通りに事件を追うことができたら、真っ直ぐに駆け抜けられたらどれほどよかったか、幸せだったか。

それができぬどころか、その夢のせいで、己との友愛のせいで、源内は死んでしまった!

意次はただただ、嘆くほかありません。

凍えながら、白湯に気づいた前の源内はどう思っていたのか?

己の権勢に流され、くたびれているその姿。

江戸っ子たちからすれば、田沼意次は権力の狗。

平賀源内は狐憑きに過ぎないでしょう。

しかし、この二人の過ごしてきた歳月。夢見た世界。誓い合った志。そうしたものを振り返ってみれば、濁ったものの奥に、おぼろげながら純情が浮かび上がってきます。

この二人は死場所と時は違う。しかし、牢内で格子越しに向き合っていた姿は哀切そのもので、心中を前にしたもののように思えてくるのです。

毒の化身は笑い、敵と芋を食らう

そのころ悪党こと一橋治済はしみじみと言います。

「薩摩の芋は、うまいのう」

サツマイモを頬張る彼の前の庭では、何かが焼かれています。

源内の草稿でした。

かくして真相は闇の中へ。

なぜ治済が食べているのがサツマイモなのか?

ここもなかなか重要でして、サツマイモ栽培が江戸で定着したのも本草学の功績あってのこと。薩摩では「唐芋」と呼びます。中国渡来ということですね。

中国がらみで源内が服用させられた煙草は、薩摩ルートから輸入したアヘンだという考察もあります。

これは誤解があると思いますので、補足でも。

・ミステリのセオリーとして、足がつきやすいあまりに特徴的な毒物や凶器は使いません。フィクションでは誤誘導のためにすることはありますが

・アヘンは清でも広範に広まっていたか、検証が必要。アヘン戦争まではまだ時間がある

・煙草の葉に混ぜる。入手が容易ならば、大麻の方が蓋然性が高いのではないか?

・大麻の方が臭いが強い傾向にある

というのがあっしの見立てですぜ。麻薬に詳しいように思われかねないのも、ちっと困りもんでやんすが……。

ともかく、サツマイモは一橋治済を考える上でも興味深いものです。

彼の嫡男にして後の11代将軍・徳川家斉の正室である広大院は薩摩出身。

徳川家では外戚の介入を防ぐため、大名から妻を娶ることはしなかった。

にもかかわらず、家基が急死し、一橋から将軍を迎えたばかりにこの規制が突破されてしまいます。

さらにはこの前例を持ち出されたせいで、幕末にも薩摩藩が政治介入する足掛かりにされました。

てなわけで一橋治済がうまそうにサツマイモを食べている絵面は強烈なんですね。

2027年『逆賊の幕臣』に登場する小栗忠順以下幕臣が見たら「あァ〜……」と絶句しそうな、毒に満ち満ちた場面なんですよ。

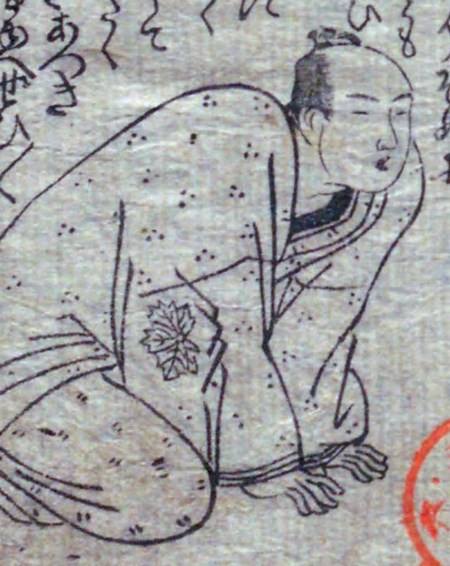

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

しかし、生田斗真さんは実にうまい役を得たもんですなァ。

少ない出番でこの禍々しさ。輝く美貌の持ち主としてキャリアを積んできて、それだけでない一面を見出したいところで、この毒の化身を大河で演じることになるとは、理想的じゃないですか。

ドラマ10『大奥』の仲間由紀恵さんといい、一橋治済役は大当たりですね。

ちなみにこの先のネタバレ気味になりますが、この毒はまだまだ回ります。

田沼意次の失脚後、書物を扱う連中はお上の厳しい規制でバタバタと倒れてゆきます。

表向きは松平定信のせいということになりますが、その背後でコイツが笑みを浮かべることも覚えておくと良さそうです。

なんなら再来年にまでコイツの毒が回ってくることも頭の隅に入れておきやしょう。

だいたい、家斉の「大御所時代」にしても、子沢山にもほどがある家斉のせいで幕府財政が逼迫したことも、コイツの毒が回ったと言えなくもないわけでして。

まったくもって凄まじい猛毒ぶりですぜ。

源内先生を生かし続けるために

蔦重が一人座りこんでいると、須原屋が語りかけてきます。

「まだ帰(けえ)れねえのかい」

「俺、信じねえことにします。源内先生が死んだって。誰も亡骸は見てねえんでしょう」

「まぁ、罪人の骸は引き渡してもらえねえからな」

「そこを逆手に取る奴がいたってなぁどうです?」

そう語る蔦重。

牢番に源内先生の熱心な読者がいて、ここはもう死んだことにしてトンズラさせる。どうせ骸は引き渡されない。どうせわかりゃしねえだろうと。

「んなことだって、“ねえ”とは言い切れねえっすよね。分かんねえなら楽しいこと考える。それが俺の流儀なんで」

須原屋にそう返す蔦重。

「じゃあ俺はな、平賀源内を生き延びさせるぜ。この須原屋が、源内先生の本を出し続けることでさ。ず〜っと、ず〜っと。ああ! それこそ俺が死んでも、源内さんの心を生かし続けることができるだろ? 伝えていかなきゃな、どこにも収まらねえ男がいたってことをよ!」

そう言われ、蔦重は泣きじゃくります。

蔦重には源内から託された「耕書堂」がある。

書を以て世を耕し、この日の本を、もっともっと豊かな国にしなければならない。その使命があるのです。

蔦重はそんな思いを胸にこう誓います。

俺も伝えていかねえとかな。もらった名と、その意味を――。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

正月、蔦重は芝居仕立てで口上を述べ、新版の名題を披露します。

舞台上には桜の造花があり、短冊には名題が架けられている。

「皆様のお求め、ご一覧のほど、お願い奉りまする〜」

安永9年(1780年)正月――青本ほか10冊もの新作を一挙刊行。

かくして耕書堂が新たな幕開けを告げるのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!