尾張へ商談へ向かっていた蔦屋重三郎。

書物問屋の永楽堂東四郎から俳諧の楽しみを教えられています。

すっかり仲良しになったようで、コミュ強の蔦重はぬかりなく販路の拡大に成功したのでした。

招かれざるオロシャ船がやってきた

そのころ松平定信はオロシャ船来航の報告を聞いています。

江戸ではないだろうか?と確認すると、蝦夷地のネモロ(根室)とのこと。

定信の懸念も理解できます。

ロシア人が日本に初めて来訪した記録は元文4年(1739年)、シパンベルクでした。

上陸箇所は陸奥国(現宮城県石巻市)にある網地島と、安房国(現千葉県)の天津。

つまりロシア船が江戸まで来る可能性がないわけじゃない。

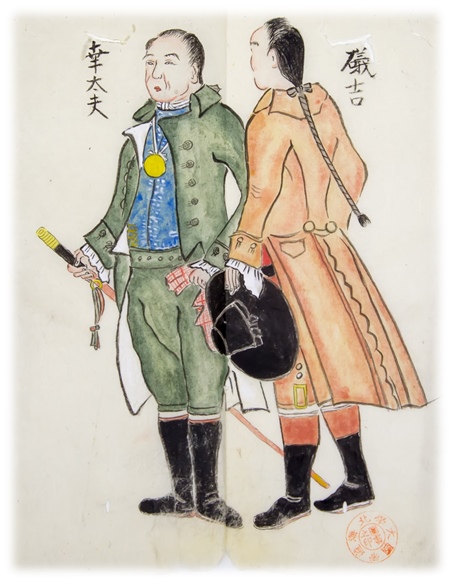

定信への報告によると、オロシャ船には漂流していた日本人も乗せられているとか。大黒屋光太夫たちのことです。

大黒屋光太夫と磯吉/wikipediaより引用

松前藩の場所請負制は、金にめざとく野心と先を読む商人を呼び寄せており、かれらの商売の過程でこうしたこともあった。

外国船が日本に渡航する際「漂流民を送り届ける」という名目が加わったことも重大でしょう。

善意で相手の国民を送り届けるのですから、それを拒否する幕府の対応はあまりに理不尽。

そうした行動への抗議は、相手国のみならず海外事情に詳しい日本人からもあがり、紛糾と弾圧に繋がってゆきます。

今回は「漂流民だけ受け渡せばいい」と思いきや、そうでもないようでして……なんと国交を開き、通商を目指したいというエカチェリーナ2世から親書を持参しているとのこと。

エカチェリーナ2世/wikipediaより引用

このエカチェリーナ2世という女帝の噂は封じ込められず、工藤平助の娘であり、江戸時代を代表するフェミニスト文人と言える只野真葛は、大いに感銘を受けております。

定信の前に居並ぶ幕僚たちはこう考えます。

この際、国交と通商を認めてもよいのではないか? 半ば公然と行われている松前の抜け荷よりもマシともいえる。

すでに幕府はアイヌの窮状を救うべく江戸版フェアトレードと言える「御救交易」も行っており、その拡大だとみなすこともできます。金銭だけでなく政治的な意図も含めた交易ということですね。

しかし……。

「ならぬ!」

定信はロシア船を江戸に入れることを断固として拒絶するのです。

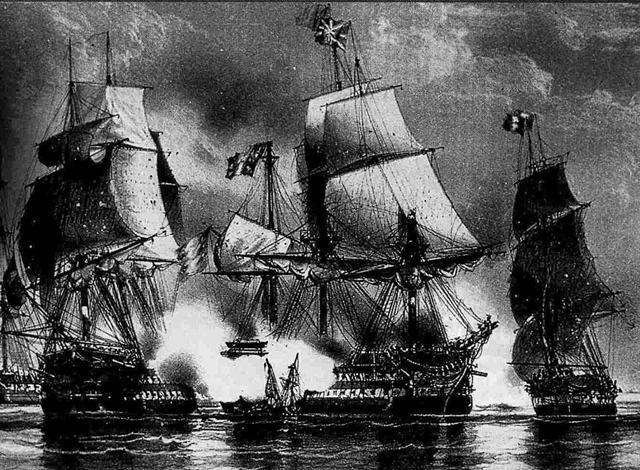

定信には定信なりの理論はある。彼は艦砲射撃を警戒しているのかもしれません。当時の大型戦艦の定番戦術であり、木造建築が集中している江戸は火災が発生し、これだけでも滅びかねません。

さらに「通詞は誰か?」と定信は疑います。

大黒屋光太夫だとの回答を得ると、「ロシアと内通しているのではないか?」と訴えます。

松前藩とロシアの同盟関係も気にしている。実際、当時もこうした噂も流れていたようです。

定信は皆を退け、御公儀がネモロで対処すると宣言。

松前の立場がないと訴えられても、松前の当主を隠居させると言い切ります。松前道廣は問題行動ばかりなので仕方ないとも思えなくもありませんが……。

さらに尊号一件の知らせが届きます。

結局、帝は尊号を許すつもりとの報告を受け、苛立ちをたぎらせた定信は、武家伝奏を呼び出すように伝えます。

「禁裏御料」という金を吊り下げ、脅すことにしたのでした。

定信は全部正しくて、全部まちがっている

ここでの松平定信は、大変勉強になる描かれ方をしております。

彼の言うことは全部当たっています。艦砲射撃の威力は凄まじい。それに対し海上から見た江戸の防衛はあまりに脆弱であり、定信の懸念は正しいのです。

実際、幕末に起きた生麦事件では、幕府と江戸近辺が大騒動になりました。

幕閣は、江戸の防衛があまりに甘いことをよくわかっているので、対策に追われたわけです。

艦砲射撃の様子/wikipediaより引用

ならばさっさと国交と通商を認めればよいのでは?断固として拒否するのは不条理なように見える……ようでいて、理屈は通っています。

世界史的に見ると、当時は西洋と東洋の経済的優位性が逆転してゆくターニングポイントです。

劇中の時代より少し前に崩御したのが清の乾隆帝となります。

彼はイギリスからの交易要求をあしらいました。イギリス側に理不尽なほどに儀礼を押し付けたと言ったことが取り沙汰されますが、理由はもっと単純です。

イギリスにとっては垂涎ものの宝が中国にはたっぷりとある。

一方、中国から見ればイギリスから買いたいものはありません。

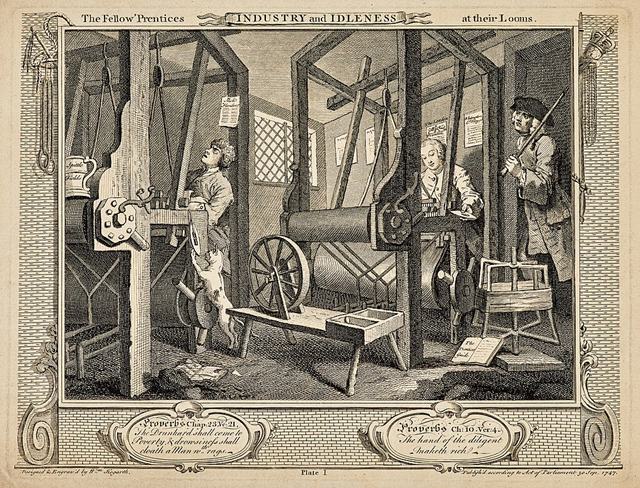

この東洋の方が豊かな状況が、西洋の工業化と植民地獲得により逆転してゆくのです。

イギリスを例にとってみましょう。

植民地インドで綿花を育てる

↓

イギリスで機械織の綿布を生産する

↓

綿布を輸出する

かくして西洋諸国は世界史の中で急激に存在感を増してゆき、他の地域から交易を通して富を吸い上げるようになってゆきます。

ただでさえ、江戸幕府は貿易赤字が悩みの種でした。ここで西洋と交易を始めたら、富を吸い尽くされてしまう危険性はあります。

ウィリアム・ホガースの版画『勤労と怠惰』/wikipediaより引用

通詞とロシアが通じる可能性も、疑心暗鬼とも言い切れない。

実は日本の歴史を探ってゆくと、ヨーロッパ諸国で最もインテリジェンス戦が繰り広げられてきた相手国はロシアでした。

幕末に注目してみますと、吉田松陰のアメリカ密航失敗は有名ですよね。

そんな吉田松陰と同じく、体当たりでロシア密航を企て、成功したのが橘耕斎です。

そうした前例があるためか、文久遣欧使節が滞在したヨーロッパ諸国において、ロシアだけが堂々と「我が国で働かないか?」と幕臣たちにスカウトをかけてきたとか。

松前藩とロシアの同盟関係について、これも幕末のことでも。北の松前藩でなく、南の薩摩藩がイギリスと手を組み討幕を達成しました。

定信が抱いた懸念の答え合わせができるのは、2027年『逆賊の幕臣』です。

定信は、江戸防備計画も立てていましたが、実現しないうちに失脚。

その後、定信ほど実行力のある幕臣は登場せず、対応を先延ばしにした結果と小栗忠順ら幕臣は向き合う羽目に陥る。

ロシア軍艦ポサドニック号事件に翻弄される小栗の姿は、その苦い結果といえるでしょう。

小栗は幕府崩壊の原因をこうまとめました。

「“どうにかなろう”。この一言が幕府を滅ぼしたのだ」

再来年、小栗が幕府崩壊に直面するとき、先延ばしだけは避けたかった定信の姿が思い出されることでしょう。

しかし、同時に定信は全部まちがっているともいえる。

それは独断専行です。

松平定信/wikipediaより引用

定信の知識と判断力に周りの誰もが追いつけていない。そこを落ち着いてゆっくりと説明すればよいものの、定信としてはもうわかりきったことを語るのは無駄に思えてきてしまっています。

艦砲射撃の威力だとか。西洋の国力だとか。そういうものを説明するのがめんどくさい気持ちはわかるんですよ。

ええ、わかります。こんなもんちゃっちゃっと「定信は感じ悪い、空気読めない!」で済ませられますよね。

しかし問題の本質はそこではないはずです。

定信はそこを噛み砕いて説明し、自分は間違っていない、正しいんだと言いたい。それを省き、擦り合わせをせず、かつ態度が悪すぎるから損をしています。

説得してもどうせこいつらは聞いちゃいない。だったらすっとばして話を進めてしまったほうがいい。

そういう発想がまずい。

彼にはそうできる権限はあります。その保証となる老中首座という地位は彼にとってよかったのやら。

もしも彼が念願通り将軍になれていれば、アップデートした吉宗の再来として幕政立て直しを実現できたかもしれませんが、老中どまりではそれも難しい。

では、生まれた時代も早すぎたのか?

定信の目だけには来たる時代の変化が見えているのでしょう。だからこそ、こうも焦っている。しかし、他の人にはピンとこない。これも問題の一因ではあります。

では、もしも定信が幕末にいたらどうであったか?

あるいは定信の再来は幕末まで出てこなかったのか?

『逆賊の幕臣』がその答えになるのでしょう。

結論から申しますと、定信のあと、彼ほど強硬な態度を取れる幕僚はなかなか出てきません。

幕末になってやっと出てきたうちの一人が、小栗忠順ともいえる。

小栗忠順/wikipediaより引用

家柄が「三河以来」でかなりよい。文武両道。最高学府の昌平黌へ進んだエリートです。

言動に相当な問題があったため、平時ならば変人として埋もれていたかもしれません。

しかし時代は幕末です。

ズケズケと正論を繰り返す様が、かえって井伊直弼の目に留まるという展開になる。

正論ゆえに疎まれた定信とは違い、出世の糸口となるわけですね。

彼を引き立てた井伊直弼はテロにより亡くなってしまうものの、小栗は優秀なので辞職と復職を繰り返しました。

優秀な人物である……それだけに嫌いな相手にもちゃんと接することができれば……2027年の視聴者はそう歯痒く思うことでしょう。

一方でライバルとなる勝海舟は、コミュ力お化けです。

ゆえに現代に至るまで、小栗は無名で勝は有名という現象が残されました。

理論として正しい者より、陽キャでコミュ力お化けのほうが高い評価を得られるなんて、なんとも嘆かわしい話かもしれません。

しかしそれが悲しい現実なんですね。

松平定信をただの悪役としてではなく、正しくて、同時に間違っていて、気の毒な人物として描く。

政治家としての実力はあり、見解は正しかったと描くこのドラマは本当に素晴らしいと思います。

2027年『逆賊の幕臣』も、この調子でお願いします。

つよ亡きあとの耕書堂

さて、つよは蔦重が名古屋に行っている間に亡くなっていました。

実にこの時代らしい亡くなり方といえます。

江戸時代、来日外国人が驚愕したこととして病院がなかったことがあげられます。基本的に自宅療養のみだったんですね。

そのためか亡くなる時はあっさりと世を去ってしまうことが多いものでした。

そんなつよを偲ぶ会が開かれ、髪結の腕前など話しています。

あの滝沢瑣吉も「オババに髪を結わせてやった」などと言っている。

りつから「親の死に目には会えなかったのか?」と問われ、認める蔦重。「さらっと逝っちまった」と振り返っています。

そんな会話をしていると、背後で、唐来三和がしれっと飯を食べていました。

彼に気づいた滝沢はめざとく接近し、武家戯作者先進としての指導を頼み込む。蔦重も、タダ飯ついでにご教示を頼むとお願いする。

ていと歌麿は蔦重から休むよう言われるのですが、歌麿は戸惑っています。まだ自作がヒットしたことがピンときていないようです。

満足げな蔦重は、来年には畳を入れられるようで、ここからはビジネスの話を滔々と続けています。

もう歌麿を一流の絵師にすることよりも、自分の売り上げて頭がいっぱいなんですね。

駿河屋の親父に吉原の様子を聞くと、金を落とす客が減ってしまったと嘆かれてしまいます。

そこで蔦重は「看板娘」を持ってくるように依頼する。

あの市中美人シリーズでやんすね。りつに見せていると、次郎兵衛が「難波屋のおきたちゃんか!」とめざとい。絵との相乗効果を蔦重が説明すると、りつは女郎屋と同じようなもんかと即座に理解します。

次郎兵衛は、とよ雛あたりはどうか?と推薦。文句なく美人だってよ。りつも乗り気になってきました。

かくして商談が成立し、入銀の価格交渉へ。

首尾よく話がまとまると、歌麿は快諾し、ていはつよの位牌の前で祈りを捧げるのでした。皆もていのあとに続きます。

「来年はよくなりますように」

「紙山が山のように撒かれますように」

りつと次郎兵衛はそう祈るのでした。

歌麿の美人画が話題をさらう

餅つきが行われ、江戸に正月が来たことがわかります。

蔦重が耕書堂に畳を入れられた!と年始の挨拶。

身上半減の店は返上して、さらには書物問屋も始めると宣言しています。

と、そこへ大当開運が登場し、皆の人相を見ます。

「みんな笑っておるな。これは“笑う門には福来る”の相じゃ〜」

さらにはクールポコ。さんに「やっちまったなぁ〜」と声をかける。なんともめでてぇ年明けですな。

新作の黄表紙、狂歌本、書物まで並ぶ、めでたい耕書堂。

開運先生もいて、華やかな歌麿の錦絵が店に揃っています。

蔦重は今年も歌麿先生には評判の美人を描いてもらうと挨拶しています。

滝沢は「俺が目利きした美人だ!」と相変わらずのウザいアピール。

蔦重は歌麿の肩を叩きつつ、江戸中の美人を描き尽くすつもりだと言います。

しかし、蔦重は笑っていても、歌麿は顔がこわばっている。

どうやら歌麿はそんなことを聞かされていないらしく「そうなの?」と戸惑い、眉間に皺を寄せています。

※続きは【次のページへ】をclick!