こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第42回招かれざる客】

をクリックお願いします。

西村屋に心動かされてしまう歌麿

歌麿は、西村屋に教えられただけのことはあると弾んだ声で返しています。

迷いよりも興奮が声音に滲んでいる。

「……全て先生あってのことにございます。私、『虫撰』を見た時に胸が震える思いが致しました。いずれ先生とやりたいことをこうして書き留めておったのでございます」

緊張しながらそう返す万次郎。念押しするように、初代西与は「こいつの初めて出すものとなります」と言い出しました。

錦絵に強い西村屋の教えだけでなく、万次郎の溢れ出す敬愛あっての案思だということに、歌麿は気づかされているのです。

「蔦屋さんとの向き合いもありましょうが、どうか!」

頭を下げる初代西与。歌麿は手をあげるようにと返します。

そのうえで万次郎に「二代目」と呼びかけ、筋のいい弟子ではどうかと返します。

「先生はこれからも、蔦屋さんのもとで描くだけでよろしいので? 私はそれが、先生の絵を狭めてしまうように思えてなりません……」

万次郎は曇りなき眼でそう返してきます。

さらに初代西与が看板娘の絵を押し出しつつ、こう続けます。

「私も気になっていることがひとつ。先生ほどの力があれば、先生の名が上。蔦屋の印が下に来るのが常。この扱い、先生はご納得されているので? 騙されているとは申しませんが、長いつきあいをいいことに、都合よく使われていることもあんじゃねえですかね? 西村屋は錦絵に打ち込んでまいりました。先生にとっても、決して悪い話じゃないと思いますよ」

これについては蔦重が鈍感なのか。俺を前面に出す悪癖が出ただけかもしれませんが、言われてみればそうなりますよね。

歌麿は沈んだような顔をしつつ笑い飛ばし、こう言います。

「今日の私があるのは、蔦重のおかげですよ」

そう言い微笑みつつも、歌麿の顔はまるで漣のように揺れているとわかります。染谷将太さん、圧巻の演技です。

けしからん看板娘シリーズ、江戸の物価上昇を煽る

蔦重はていを労りつつ、耕書堂で働いています。

すると開運先生がやってきました。相学仲間が会いたいのだとか。

「『婦人相学十躰』、いいですね!」

そう虫眼鏡で見つつ褒める人相学者です。

一方で定信は、幕閣の前にやってきて腰を下ろします。すると彼らはすかさず折り目正しく頭を下げます。

なんと美しい所作でしょう。圧巻です。そうして謝りつつ、上様に叱られたと明かします。国防を心より考えているのは越中守ばかりと言われたのだとか。

疑い深いようで騙されやすい定信は「なんとあの上様が!」と感動してしまう。

そのうえで正しき世を作るという宣言をされ、満足して微笑みまで浮かべてしまい、その上で皆に手伝ってくれるよう頼んでいます。

すると、すかさず本多忠籌が「早速でございますが」とあの看板娘シリーズを見せてきました。「恐ろしい」と言いながら、おきたの淹れる茶は一杯百文、おひさの売る煎餅は一枚百二十文、とよ雛会いたさに吉原では紙花が撒き散らされていると言い出すのです。

釣られて市中の物価は上昇中。田沼病の再来だと煽られる定信です。

定信は目を怒らせ、絵を手に取り、蔦屋の印を認め、さらに火に油を注ぐことになっています。

おいおい、ちょっと待ってくれよ。対ロシア国防はどうなったんでぇ! すっかり治済の術中にはまってんじゃねえか!

小栗忠順以下、再来年の幕臣が見たら血の気が失せそうな場面ですぜ。

ここで予習でも。

幕末の浮世絵はどうなっていたか? これが再来年には重要となりますぜ。『べらぼう』のあと、凹凸はあっても版元絵師はやりたい放題になってゆきやす。それが今までの幕末大河では無視されてきたのは、江戸以外が舞台だったからでしょうね。

歌川国芳は好き放題に幕政批判したということで奉行所へ呼び出しまでされていましたが、そこまで重罰を受けてもいない。

それどころか、国芳没後、徳川家茂の上洛図には彼の弟子も含めて、歌川派絵師が起用されるほどです。

開港都市横浜のイメージアップに貢献する横浜絵を描かせていたのではないかともされています。

フランス人と花魁が描かれた歌川芳虎の横浜絵/wikipediaより引用

一方で歌川広景のように、政治風刺画のせいで「志士」から命を狙われていたと推察される絵師もいる。

幕末まで来ると、浮世絵はジャーナリズムの側面も強まったというわけで、再来年の考証担当である岩下哲典先生の本で今から予習をしておきやしょう。

ちなみにこの版元や絵師の動向は、様々な要素のせいで追いかけにくくなってしまいました。

明治維新を契機に商売がうまくいかなくなり、店じまいが増え、浮世絵関連は海外に流出。

大英博物館はじめ大きなコレクションが海外にあることも多いのはそうした理由からです。

関東大震災や東京大空襲で焼けた史料も多い。

そして、幕末明治の絵は過小評価されがちという状況も影響しています。

「赤絵」(明治以降安価となり用いられたアニリン紅多用により、赤と紫が目立つ絵を指す)は下品とみなされ、海外では注目されているのに、国内ではそうでない絵師もいるものです。

NHKは受信料でこの状況をなんとかしてくれませんかね。

期待はしておりやす。朝ドラの『ばけばけ』は明治錦絵を意識した美術効果に思えますし、『逆賊の幕臣』もありますから。

明治以降の浮世絵が評価されないのは、日本人自身がその評価をできていないこともあるはず。

NHKがこれを変えてくれるんではないか? 埋もれた史料も出てきてくれないか?と、私は期待しているところであります。その予感はあるんでさ!

そのひとつが、忘れられた浮世絵師とされてきた落合芳幾の再評価ですかね。

最近は彼の展覧会が増えておりやす。『逆賊の幕臣』にも出ないか期待しているところでやんす。願いが叶えばありがた山ですぜ。

明治の絵師はなまじ過小評価もあってか、あるいは流出を阻止する意識に目覚めた反映か。国内、特に関東地方ではまとまったコレクションが残されています。ゆえに展示機会も多いので、皆さんもぜひ、ご覧ください。

神奈川県藤沢市藤澤浮世絵館で今月から始まる「黒船来航」は、再来年大河予習にぴったりですぜ!

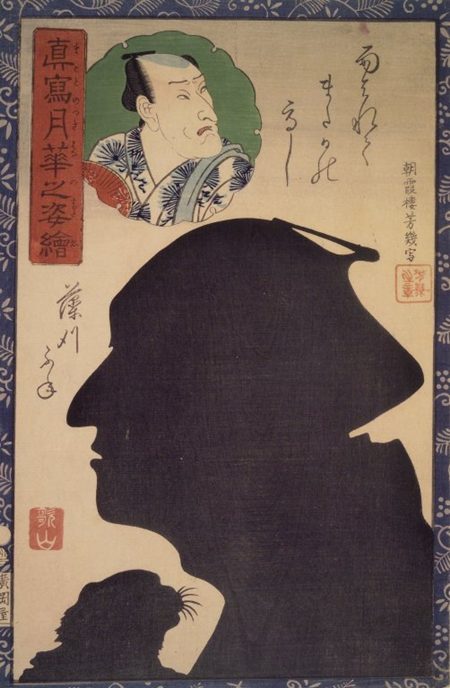

落合芳幾『真寫月華之姿繪』/wikipediaより引用

看板娘シリーズ、規制がかかる

さて、人相見の先生たちは何しにきたのか。

彼らが戻ると、蔦重は板の作り直しをすると言っています。

なんでも人相学業界から「相学」を使うなとクレームがつきまして、『婦女人相十品』にシリーズ名を変えることにしたのだとか。

いい加減につけた絵を見た客と、人相見の間でトラブルが起きているようです。

蔦重が甘ったるい顔でこう言います。

「ついてねぇな」

この一言で、こいつに倫理観ってもんがねえとわかって厳しいものがあります。

てめえのいい加減な商売っけで業界に迷惑かけたのに、反省するどころか「ついてねぇな」だとぉ?

これは出版やドラマ製作者にも通じる倫理問題なんですよ。

ものを作るうえでの最低限の倫理観はあります。

大河ドラマが始まった当初、特徴として際立っていたのが時代考証をつけて、なるべく史実に近づけようとしたことがあげられます。

民放時代劇は江戸時代からの流れを汲む講談をベースとした作品が大半で、娯楽重視でそのあたりはおざなりでした。

そういうNHKドラマならではの矜持がどうにも緩んでいないか?

近年はそう問題視されることも増えてきて、今年はNHKドラマ『シミュレーション 昭和16年夏の敗戦』でも、倫理面での問題視があったものです。

そこを自覚しているのか、いないのか。蔦重があまりにいい加減なので、自覚あった上での描写だと思いたい。

「楽しくなければテレビじゃない」というノリは、せいぜい民放だけにしましょう。

するとそこへ険しい顔をした鶴屋喜右衛門が来ました。

なんでも一枚絵には、女郎以外の名前を入れることは禁止となったとか。

ちなみに史実では、「判じ絵」を用いてしばらく蔦重と歌麿は粘ります。

判じ絵とは、名前は入れずとも個人を特定できる紋や、謎かけを用いること。

蔦が十本ある絵は蔦重と読み解くようなものです。それをドラマでは端折って先に進めるようです。

喜多川歌麿『合わせ鏡のおひさ』/wikipediaより引用

蔦重、歌麿に無断で契約を進める

蔦重が吉原に来ています。

報告を受け、個人名が入れられないのでは意味がないと嘆くりつ。

蔦重は便乗商法で儲けることと、素人娘を女郎のように扱うことが問題視されたのだろうと推察しております。

転売ヤー問題やら、素人美女図鑑問題やら、そうした現代に通じるものを感じさせますね。

蔦重は無反省で、逆手にとれば素人じゃなきゃいいと言い出しました。

そこで女郎大首絵の揃いものを提案します。

判じ絵の攻防がカットされたせいで、蔦重は同じところを回っているように思えてきましたぜ。

女郎絵でなく素人を出そう。で、それもダメならまた戻ろうってかい。

皮肉なことに、これは蔦重自身にも言える。

吉原から日本橋に乗り込んでおいて、また結局吉原頼りに戻ってきています。

しかし扇屋は、入銀なしならよいと条件をつけてきます。経営が厳しい状態は変わっていないのだそうです。

大文字屋がここで「誰かさんの借金もここんとこ返済が止まっちまってるしねえ」と言います。

身上半減のせいで蔦重が返さなくなったんですな。

蔦重は博打打ちの発想に陥っているので、美人大首絵を当てればそれも返せると言い出しました

駿河屋が「入銀なし、借金をそのぶん返す形式」を提案します。

歌麿の絵五十枚で、百両分帳消しにするという例を挙げると……顔を輝かせる蔦重。

これは本当に残酷ですね。なんせ当事者である歌麿がいない。

蔦重は商談の際、妻であるていはしばしば同席させます。歌麿もかつては同席させ売り込んでいた。

それがなくなり、彼の頭越しに話を進めるようになりました。

信頼関係が失われるのは当然の帰結でしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!