こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第42回招かれざる客】

をクリックお願いします。

ねちねちと理論をかざす政治家は嫌われる

二月、定信は武家伝奏など公家を江戸へ呼び出しました。

そのうえでしつこく、尊号一件を問い詰めていると九郎助稲荷が説明します。

この「しつこく」というのがポイントですぜ。こういう理詰め野郎はしつこいんですよね。思った理論を全部語らないと止まらないんですよ。

しかも、扇子を持った手元を写し、苛立っていることがわかるのも実によい。

正親町公明はうんざりして、尊号は贈らないことにしたし、もうやめて欲しいと、京都風にはんなりと訴えております。

そして本質を突くようにこう言い添えます。

「もう済んだことをネチネチと……なあ? おまんまの腐ったような……オホホホホ」

これに定信は激怒し、お役御免の上での閉門を決めたのだとか。

松平信明はこのことを知らされ愕然としております。

尊号は断念したのだというものの、定信はそうとは思っていない。朝廷と公儀を結ぶはずが、かえって不和を招いた職務怠慢に怒り心頭なのです。

ただ、武家による公家の処断は前代未聞のこと。あくまで将軍家は帝から政を預かっているという理論が出てきます。

定信は「朝廷に諮るべきだ」という意見にこう返します。

「非常の時であるぞ! オロシャが我が国を狙っておるこの時、御公儀と朝廷の不和なぞ、漏れればどうつけ込まれるかわからぬ!」

ここに、どうにも定信と他の者たちとの間に齟齬がある。

政を任されている以上、武家も公家も上様の臣下だというのが彼の倫理です。

定信はこの理論を本音と建前で使い分けしています。将軍である家斉に対しては「だから真面目に政治をしましょう」と使う一方で、こうしたことをいうわけです。

ただ、これはなにも定信だけの屁理屈ではなく、神君家康公以来の詭弁ともいえる。

幕府の根底にある理論を定信以外が理解できていないということが危険性なのでしょう。

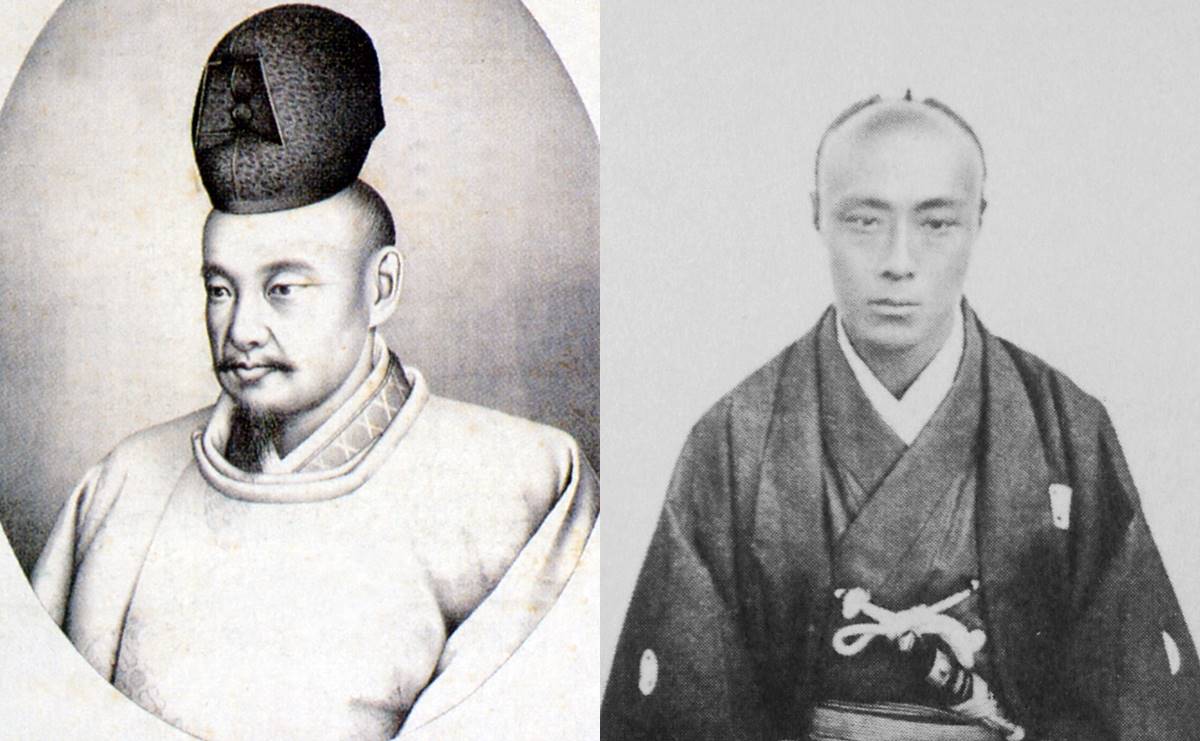

幕末に向かうにつれ、この理論はますます崩れてゆき、御三家水戸の徳川斉昭と徳川慶喜の親子が決定的なまでに破壊します。

徳川斉昭(左)と徳川慶喜の親子/wikipediaより引用

定信のロシアへの警戒心は早すぎて理解されないものの、徳川斉昭は黒船来航後に御公儀の権威を持ち出して、我が子を将軍にしようとするのですから、全くもってどうしようもありません。

『逆賊の幕臣』を見て憤激する予習を今からしておきましょう。

国防を棚上げして内輪揉めをする日本史の病理が発揮される

松平定信の独断専行が止まらない――松平信明と本多忠籌が、一橋治済に密告しています。

孤立し、自分以外は信じられぬ人物となってしまった。定信のことをそう嘆く。このままではロシア使節と直談判すると言い出しかねないと危ぶんでいます。

治済はだらしなく身を投げ出して脇息に寄りかかりつつ、歌麿の美人画を眺めながら聞いております。そういえばお忍びで耕書堂近辺をうろついていましたね。

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

治済はのんびりと「ロシアは本気で日本を狙っているのか?」と尋ねます。

皆無とは言えないと返す本多忠籌。

外敵に備えることは大事だと言いつつ、定信のやり方では国の中に敵を作るばかりだと不満を漏らす。

顔に泥を塗られた朝廷。謀反を疑われた松前。さらには北国の大名にロシアに備えて御公儀の郡代を置くための領地を差し出すようにと言い出したのだとか。

大名らは不服だと本多忠籌は断言します。

しかし治済は無関心。

起き上がり、二人の前に歌麿美人画を突きつけました。

「これを知っておるか? この娘、大層美しいらしいぞ」

この一連の流れ、極めて秀逸な場面に思えます。

しょうもない内輪揉めの話になって、国防が棚上げにされた。これは日本史の悪癖とも言えるもので、対外危機そっちのけで内輪の権力闘争をやり出すのです。

『光る君へ』を思い出しましょう。

あの作品では道長よりもまひろの方が政治センスがありました。道長は己の家がいかにして権力を保つかばかりを気遣い、政治的課題をすぐ忘れてしまった。

刀伊の入寇のあと、武士台頭の機運を「嵐が来るわ」と感じていたのはまひろ。

道長は、まひろとの初恋で頭をいっぱいにした夢見るおじさんとして命を終えていました。

結果、藤原家をはじめとする貴族はその後どうなったか?

というと『平清盛』と『鎌倉殿の13人』の世界ですよね。なんで、あんなに呑気だったんだ、道長よ……。

そして今回の一橋治済は『逆賊の幕臣』の予習となりましょう。

幕末はただでさえ大変な時に、前述の通り、徳川斉昭が将軍継嗣で幕政をさんざん引っ掻き回します。

明治以降にしても、藩閥政治にはうんざりさせられますし、陸軍と海軍の対立やらなにやら、歴史を振り返ると大事な場面で内輪揉めばかりしていて疲弊させられます。

そういう嫌な宿痾を見させられている。一体どうしてこうなっちまうのか。

これは果たしてドラマ内だけの問題なのか?と、ここも考えたいところでして。

幕府の対ロシア警備という話に、日本人はどれだけ興味関心があったことでしょう。

歴史の本を読んでいると定番の理屈として、西南の雄藩大名――要するに、薩長ぐらいしか海外情勢を注視していなかったということが出てきます。

これは大きな誤りです。

定信由来の対ロシア北方警備策は実際に動員されています。樺太警備も実行に移されています。

日本という国家が国境を定め、形成されてゆくのはロシアとの外交交渉の結果にありました。

ロシアが日本支配を狙っていたかどうかはわかりません。彼らの植民地政策はうまくいっていない。

そのうえで日本を植民地にする意図はあったのかどうか。

本州以南は別としても、樺太や北方領土は問題として俎上にあがってきますね。

江戸時代はまだ日露両国とも支配において曖昧であり、それが定められてゆくのが近代です。

つまりは明治以降へ話は続き、日露戦争において最も死傷率の高い第七師団は北海道にありました。

構成員はアイヌ、そして屯田兵として送り込まれた東北をルーツにする兵士が多い。

そういう東日本の対ロシア関係史を、日本は意図的に無視していたのではないか?と私は考えてしまいます。

そういう話を無視して司馬遼太郎の近代史ものやらなにやらを振り翳し「やはり日本の近現代は西南雄藩あってのことだ!」だの言われたところで、こちらとしてはどうすればよいのやら。

「薩長史観」が根底にあると思える彼の認識は東日本軽視と表裏一体でしょう。徳川嫌い、そして近代における東日本軽視を、司馬は隠しきれていない。

大日本帝国という体制が、一世紀も持たずに敗戦、瓦解した根底には、明治維新があったのではないか。そういう視点はなく、日露戦争までの明治を過剰なまでに美化しているのが司馬です。

そんな歴史観を相手から振り翳されたとき、私の手元に扇子があったら、定信のようにパチパチしてしまうかもしれません。

でもまあ、しょうがない。

歴史の授業でもフィクションでも幕末はやるけれども、江戸中期以降は存在感が薄いんですね。

その認識が変わりつつあるのが、歴史総合が導入された現代です。

今に相応しい大河ドラマの放映に私は本当に毎週ありがた山だと感じ入る次第です。

そうして問題が描かれてきたのに、治済が美人画に持っていって放置されることも重要。

こうやって目の前の課題に向き合わなかった結果の積み重ねと、小栗忠順は向き合う羽目になるのです。

江戸はすっかり看板娘ブーム

江戸の町はすっかり看板娘ブームにわきかえっておりました。

歌麿の描いた美人のいる店に行きたい!

と、すっかり盛り上がっちゃっています。

そこへやってきた本多忠籌は、難波屋の看板娘おきたの茶が一杯四十八文だと知り、愕然としている。

繰り返しやすが、江戸物価の基準は蕎麦一杯、浮世絵一枚十六文がひとつの基準ですんで、確かにぼったくりと言えばそうですな。

「おきたの淹れた茶にございますから」

しかし店員はあっさりとそう答える。あの滝沢がおきたの茶をやたらと暑苦しく喜びつつ、飲んでおります。

喜多川歌麿『寛政三美人』/wikipediaより引用

高島屋のおひさも、煎餅を百文で売っていました。

芝全交先生も浮かれて買っていて、追加注文は並び直すよう言われるとおとなしく従っている。

そして芝先生が並んだ最後尾には、顔のやたらといい笠姿の武士が……一橋治済じゃねえか!

それにしても、こんなに煎餅を買ってどうすんのかね。道端に捨ててねえか? 景品つきハッピーセットみてえによ――そう思った方は鋭いと思います。

こういう口に入る飲食物の栄養そのものでなく、付加価値で食べるかどうか決めるのは人間のみが陥る文明の病といえやすぜ。

野生動物は自分の体が必要な栄養素を摂取する。それが人間だけが他の価値観を載せて狂わせてしまう。

推しの景品欲しさに毎日同じハンバーガーを食べたら体に悪い。でもやめられない。そんな悪の根源はこういうことにあるんですぜ。

かくいう蔦重にせよ、山東京伝にせよ、江戸っ子の特権である白米依存の食生活の結果、脚気で命を落とすことになりました。

さて、これは飲食店だけに止まりません。

富本とよ雛も連日指名を受けているようで、差配のりつは「ともかく一節だよ!」と念押し。たった一節で次に向かうたぁ、とんでもねえ人気だねえ。

この歌麿美人画の経済効果を、江戸っ子が見逃すわけもない。

蔦重のもとには看板娘を描いて欲しいと、入銀つきの依頼が飛ぶように舞い込んでいます。

歌麿の技量を切り売りする蔦重

大量に受注するだけ受注して、それを歌麿へ依頼する蔦重。

持ち込まれた歌麿はさすがに激怒しています。

「一月でこんなにできるわけねえだろ!」

「まあ、そうおっしゃらず」

「できっかよ、俺一人しかいねえんだぞ!」

ギスギスしたやりとりを一通り終えると、蔦重は、弟子に描かせることを提案します。

弟子があらかた描いて歌麿が名前を入れればよいと言うのです。

俺も嫌だし、弟子も嫌がる、入銀先や客も騙すことになると反論する歌麿。

直すところを直し、手を入れれば立派な歌麿作。直しを見りゃ弟子の腕もあがる。そう言う蔦重に対し、うんざりした様子の歌麿です。

歌麿は自分の絵師としての心情や信念を語りたい。これは彼自身の信頼の問題でもある。これが判明したら、歌麿は手抜き絵師だと蔑まれかねない話です。

それなのに蔦重は話を逸らす。要するに美人画による経済活況は重要なのだから、金が回すことを重視しろと言い出す。そんな時のちょっとした方便くらい許されるというのです。

まさか大河ドラマで「金を回せば無罪論」が出てくるとは思いませんでした。

蔦重は金の話しかしない。絵の話をしない。

蔦重は吉原から日本橋に出てきて、女郎の体と心ではなく、絵師の技量と心を売り捌く者となりました。

幼い捨吉の体に値をつけ、彼の母は売りに出しました。

その捨吉は歌麿となり、義兄から技量を売りに出されるようになったのです。

母も、義兄も、どちらも彼の心を見つめようとはしない。

歌麿は北尾重政と酒を飲んでいます。

重政のもとにも、看板娘を描かないか?という依頼が来たとか。

歌麿のところには来ない。というのも、蔦重がガッチリ囲い込んでいるからかだと重政は納得しています。

重政は、美人画の後追いが増えているといい、でかい波になると見通しを語ります。

すると歌麿が尋ねます。重政は自分名義で弟子に描かせているのか?

重政は、見込みのありそうな人には早いうちから自分の名で描かせていたと念押ししながら、遠い目をして、あのころは仕事が山のようにあったと返す。

それと比較すると今は地本そのものが減ってしまい、時代が変わったということでしょう。

だから弟子に手伝ってもらうことが増え、弟子も喜んでいると返します。

「俺は身勝手なんですよね、きっと……」

歌麿は己の違和感を打ち消すように呟きます。

「俺は一点一点、ちゃんと心を込めて描きてえし、蔦重……本屋にもちゃんと向き合ってもらいてえ。けどそうしたいのは俺だけなんですよねぇ……」

歌麿はそうこぼし、苦笑しつつ、己の盃に酒を注ぐのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!