こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第42回招かれざる客】

をクリックお願いします。

てい、蔦重の子を身籠る

蔦重はもう若くなく、疲れやすいのか、寝床でていに背中を揉まれています。

ていは、蔦重にとって絵は商品でも、歌さんにとっては我が子のようなものではないか?と助言しています。

蔦重はそれには同意しつつも、景気がよくなっているからにはじっくり作るのは後からでもよいと言い訳します。

こういうところが本当にいけない。

歌麿は真剣に絵に取り組む名声と誠意を守りたい。そういうものは一度壊れたらなかなか元には戻りません。

するとていがこめかみを押さえます。つよのことが頭にあるのでしょう。蔦重が医者にみせるよう強く勧めても、頑なに断るてい。恥をかくだけだと拒むのです。

恥とは何なのか……引っかかる蔦重。ていは観念したように言います。

「旦那様、決して騒がぬとお約束くださいますか。子ができたのでございます!」

妊娠のせいで起きる頭痛のようだと説明を続けるてい。蔦重は安堵しつつ「なんで言ってくれねえんだよ!」と喜びます。

仕事の気を散らしたくなかったのだとか。蔦重は気が散るどころか気合が入ると言います。

ていは少々恥ずかしいのもあった。孫ができるような歳での初産であることがそうなってしまったと。

当時は四十にもなれば孫がいても不思議ではない。かなりの高齢出産です。これは伏線のような気がしますが。

「ともかくお口巾着で!」

そのうちバレないか?と蔦重は言うものの、ていは夫婦揃ってお口巾着だと念押しします。

誰かに言わないと無理して危険ではないか、と気にする蔦重に対し、たかとみの吉には話しているとていが答えます。

みの吉ね。チラッとでも、実子がいなけりゃ二代目になれるかと期待していたかもしれませんが……。

蔦重が、何かていに言いかけてやめると、彼女がこう続けます。

「私も、この子は義母上様の生まれ変わりと信じております」

「おていさんも?」

そう言い合う夫妻。頭痛がその知らせではないかとていは考えています。

その上できっと義母上のような子が生まれると確信を抱いている。

蔦重は腹の子に「おいババアっ子」と呼びかけるのでした。

浮世絵のアシスタントシステム

彼なりに妥協したのでしょうか。歌麿が、弟子の菊麿に手入れ前提で下絵を頼んでいます。

ここで浮世絵師のアシスタントシステムでも。

弟子がある程度描いて、師匠が仕上げるシステムは、映画『おーい、応為』の主役である葛飾応為を考える上でも重要になってきます。

応為の場合、どこまでが彼女の絵か判別できないことがネックとなります。

父と同居し、助手のようなことをこなす。版元としても父の方が売れるので、絵のほとんどを応為が描いたような作品だろうと、北斎名義としてしまう。

北斎も応為もあまりこだわりがない性質なので、そこが通る状態であったと思われます。

それでもなんとしても応為名義だと彼女自身が残したい作品は、それとわかるように工夫がこらされているのです。

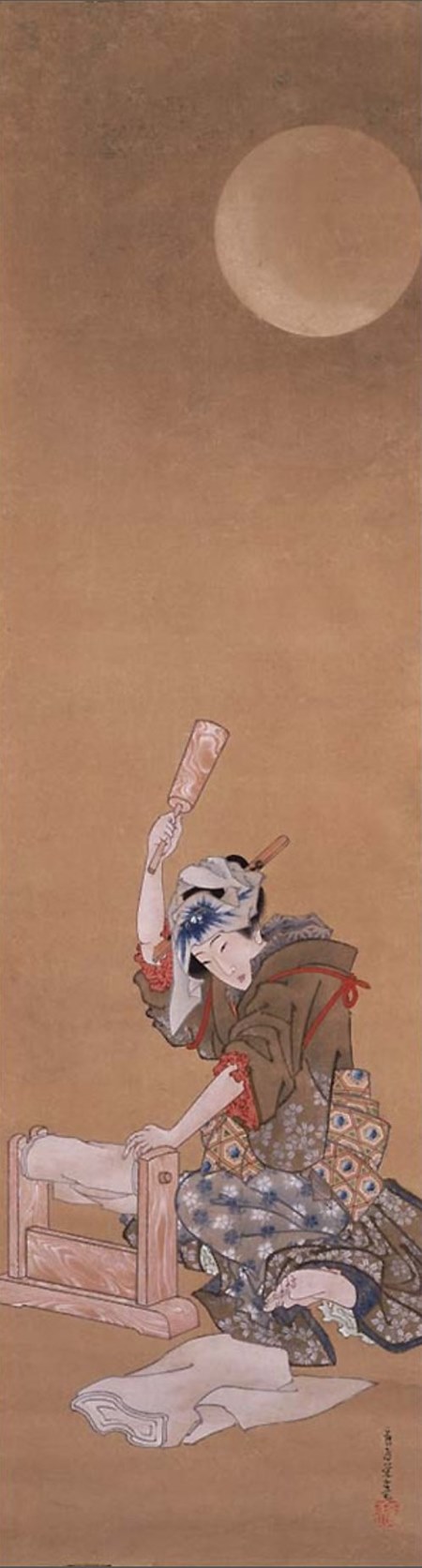

葛飾応為『月下砧打美人図』/wikipediaより引用

一体どこまでが北斎で、どこからが応為なのか?

これについては研究者でも意見が食い違います。

北斎は驚異的な長寿です。

晩年の作品は、さすがに年齢を考えると本人が描いたかどうか、特定しにくい作品が出てくる。

実際は応為の作品であるかそうでないか、特定ができていない状態となっているんですね。

歴史上、女性の芸術家は存在します。

その存在が隠されてきたのは性差ゆえとされることが多いものの、応為の場合は浮世絵のシステムそのものも、理由のひとつとしてあるわけです。

ちなみに応為以外にも女性絵師はおります。

しかし、どうしても埋もれがちです。

彼女らは助手業務や女性への絵の指導といった裏方をこなすことがどうしても多くなるので、そうなってしまいます。今後の再評価を期待しましょう。

さて話をドラマに戻します。

歌麿の場合、大首美人絵であることも重要です。

複数の人物がいる。背景がある。大判である。

こういう絵の場合、主要人物以外を弟子が手がけることはあります。現代の漫画でいうところのアシスタント作画ですね。

助手として弟子の存在を明示することもあるし、特に問題視されるわけでもありません。

しかし、美人大首絵は背景がないうえに一人しか描かれていない。

一体どこを弟子に任せろというのか――そう思ってしまっても無理はないところです。

蔦重はそこに気づかないものなのでしょうか。とことん鈍感ではありませんか。センスがありませんし、歌麿の絵の特性を理解していないと思います。

来客は西村屋与八が二人

そんな歌麿のもとに来客がありました。

西村屋与八です。

「雛形若菜」以来かと挨拶してくる彼の隣には、聡明そうな若者がいます。

二代目西村屋与八――鱗形屋孫兵衛の次男である万次郎でした。あの恋川春町について学んでいた賢い少年が立派な青年になりましたね。

まだ正式に跡は継いでいないけれど、初代の娘婿か、養子という形での相続になるのでしょう。

江戸時代はこの形式が最良とされることもしばしばあります。

ボンクラかもしれない実子より、聡明な若手を見込んで跡継ぎにした方がよいということですね。例えば耕書堂なら、みの吉が本命でしょうか。

歌麿が用件を尋ねると、西与は錦絵を依頼してきました。

劇中では出てこないかもしれませんので補足しておきますと、西与は鳥居清長や鳥文斎栄之による八頭身スレンダー美女絵を販売して、歌麿の美人大首絵に対抗していました。

歌麿が契機となって世は美人画ブームになったわけですね。

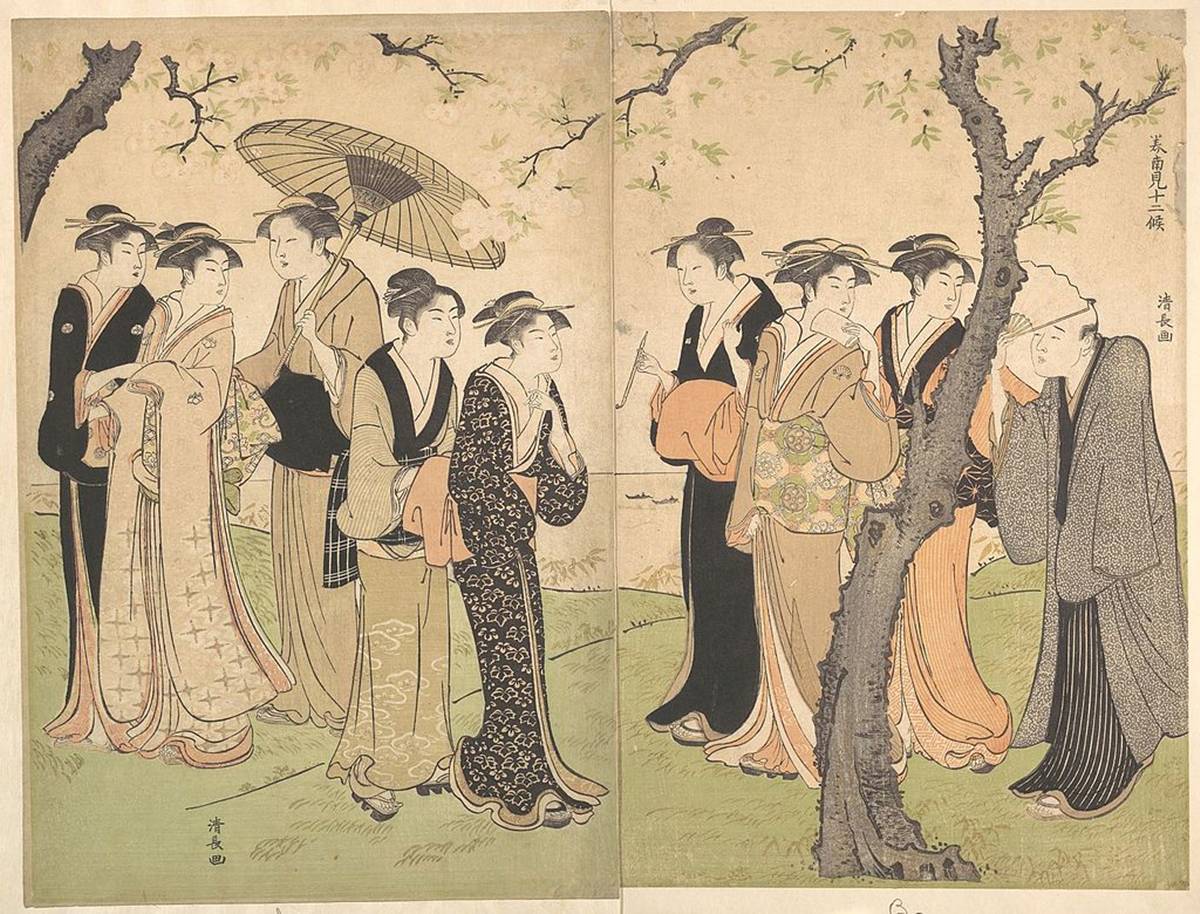

鳥居清長『美南見十二候 三月 御殿山の花見』/wikipediaより引用

鳥文斎栄之『風流やつし源氏 松風』/wikipediaより引用

歌麿は今は手一杯で忙しいと断ろうとすると、西与はぬかりなく、蔦重との折り合いもあると返してきます。

そして万次郎が先生に描いて欲しい企画があるのだと持ちかけてきました。

歌麿が蔦重の抱えだと断ろうとするも、西与は「チラリと見るだけでも」となおも推してきます。

万次郎はすかさず案思を書いたものを取り出してきました。

真剣なまなざしの万次郎。

「先生とやってみたいことが多すぎまして……」

才知あふれる万次郎

万次郎が考えたアイデアは、実に素晴らしいものでした。

・当世美男揃え

美人画に対抗した美男画。

浮世絵研究者は男性優位時代が続いたためか、美人画とは異なりジャンルとして確立されず、かつ注目されにくかったもの。しかし、美男を描いた浮世絵はしっかりとあります。

江戸っ子にとってアイドルである火消し、鳶、魚売り、そうした美男が描かれているのです。

暦と組み合わせることもありとのこと。江戸時代から二次元美男を描いたファンさカレンダーや団扇のようなものはあったのですね。浮世絵美男探しはしっかりできますぜ。

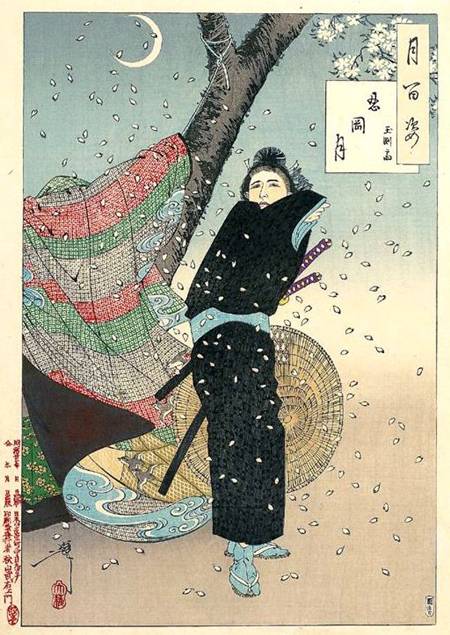

月岡芳年『月百姿 忍岡月玉渕斎』/wikipediaより引用

・白黒錦絵

カラフルにすることで特徴を見出した錦絵を、あえてモノクロにするというもの。

これの応用路線、色の数を抑えた作品を二代目西与は手がけます。

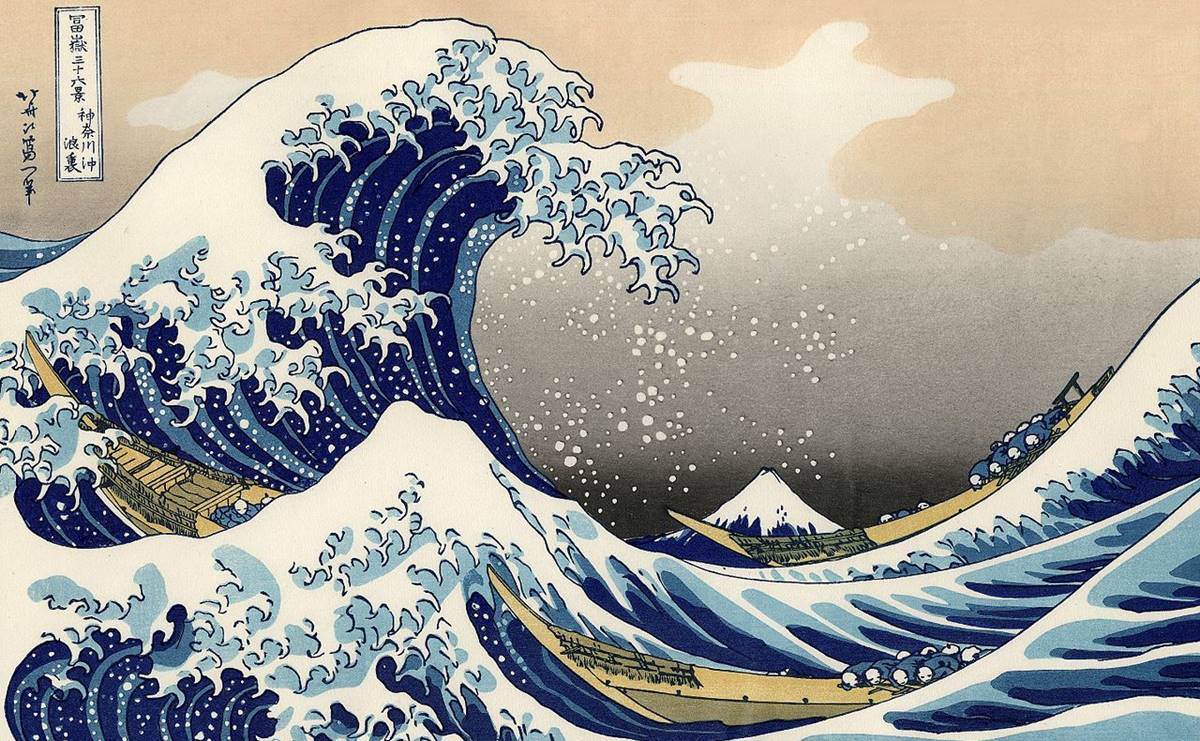

それが『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』でした。

色数が抑えられていて、かつ当時は斬新なベロ藍を用いたグラデーションを使い、印象的な構成にしております。センスがありますよね。

葛飾北斎『富嶽三十六景神奈川沖浪裏』/wikipediaより引用

嗚呼、ここは実に残酷でして。

こと錦絵の傑作となると、二代目西与の方が初代蔦重よりセンスがよいのではないか?と思えることは確かです。

これはドラマにも反映されていて、ノリ重視で金勘定ばかりする蔦重と、熟考型で知性、知識、教養が上回る万次郎がきっちりと対比となっております。

蔦重の若い頃は、地本問屋とは異なる吉原者視点が強みとなりました。

それが歳をとって一周して、地本問屋であれば養えた教養の欠如が弱点となってきています。

そして、その上でそれを持つ後進が、蔦重に喰らいつく構図が見えてきました。

切磋琢磨といえばそう。しかし、残酷とも言えるのです。

事後諸葛亮だと思われたくねえんで書いておきやすが、あっしはここで繰り返し、万次郎を期待してきましたからね。

蔦重を仕留める者が颯爽と登場したわけですが、のっけからかなりきついことになっておりやす。

演じているのが歌舞伎役者である中村莟玉さんというのも、これまた適材適所でして。

伝統芸能の役者さんを大河に出して演出を工夫しますと、正統派の強みが加えられて、只者ではない重みがあります。

もう、この万次郎は出てきただけでも圧倒的です。

もう少し彼の話を続けます。

何せ二代目西与は重要なんですよ。活躍した時代も、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳と、浮世絵後期を彩る絵師が揃っております。

何度も指摘しておりますが、『べらぼう』は仕方中橋とはいえ、こうした絵師が揃う前に終わることが惜しまれるっちゃそうなんです。二代目西与でスピンオフを作ってもいいと思うぜ!

ちなみにこの二代目西与は『おーい、応為』では出番がないようですが、応為主役のNHKドラマである『眩〜北斎の娘〜』では西村まさ彦さんが演じておりました。

西村さんは西与の初代と二代目を演じているわけですね。

※続きは【次のページへ】をclick!