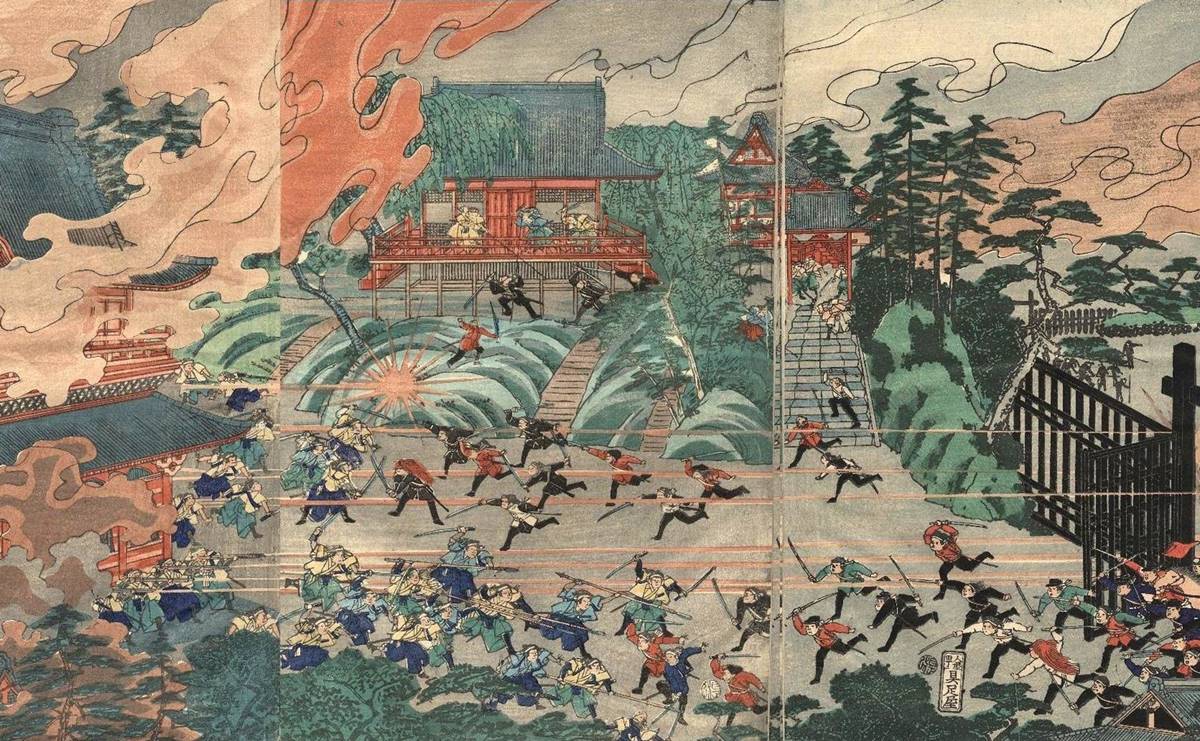

慶応四年(1868年)5月15日、上野戦争(彰義隊)が始まりました。

ものすごく簡単に言うと、戊辰戦争の局地戦の一つです。

幕末クライマックス期の江戸は【江戸城無血開城】のほうが有名なため、この上野戦争は陰に隠れがちですが、実際は戦闘があったのですね。

時期的には、会津戦争と北越戦争が始まり、

【そのころ江戸では……】

みたいな感じのとき。

そんなタイミングで、しかも一日で戦闘が終わってしまったため、上野戦争はほとんど知られていないのでしょう。

ちなみに私の地元・千葉県北西部でも、上野戦争の前に【市川・船橋戦争】というドンパチが起こっており、資料の中身を見ると、ごくごく近所の地名の連続で「あそこで戦ってたの!?」と驚いた記憶があります。

上野近辺にお住まいの方は、もしかしたらそんな気分になられるかもしれません。

てなわけで当時を振り返ってみましょう。

彰義隊を片付けておかないとヤバくない?

なぜ上野でこんな物騒なことが起きたのか?

旧幕府軍の一部が「まだ終わっとらん!」と軍を結成し、その本拠を上野に置いたからです。

それが【彰義隊】です。

幕末の団体によくあることで仲間割れが発生すると、過激派がさらに新選組の残党とくっ付き、「殺ってやるぜ!!」とテンションを上げていました。

元々は徳川慶喜の警護のためと称して結成された部隊ですが、慶喜が水戸に向かった後も江戸にいたんですね。

まぁ、彰義隊や幕臣も我慢できませんよね。

なんせ総大将の徳川慶喜が、家臣たちには「薩摩らを倒せ!」と煽っておきながら、鳥羽・伏見の戦いでつまずくと、自分だけ大坂から江戸へトンズラしてしまったのですから。

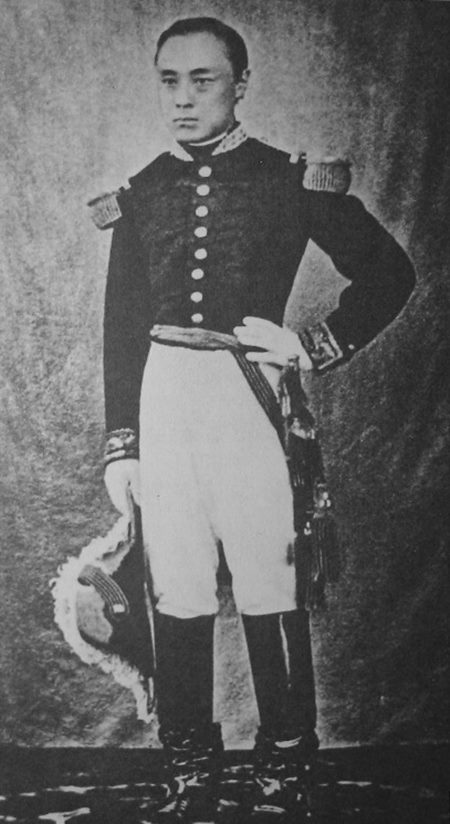

ナポレオン3世から贈られた軍服姿の徳川慶喜/wikipediaより引用

幕府の海軍は圧倒的であり、勝海舟も「なぜ自分だけ逃げてきたのか……」と慶喜に心底呆れながらも、家臣として江戸城の無血開城に奔走しています。

結果、残された彰義隊。

大河ドラマ『青天を衝け』に登場した渋沢成一郎(渋沢喜作)が慶喜の命を受け、当初は彰義隊のリーダーも務め、結局、分裂してしまったという経緯もあります。

ともかく新政府軍にしてみれば、そうした不穏分子が江戸にいては「後々危ないんじゃね?」ということで、討伐に乗り出したのが上野戦争でした。

大村どんは鬼でごわすか!?

新政府軍は容赦しませんでした。

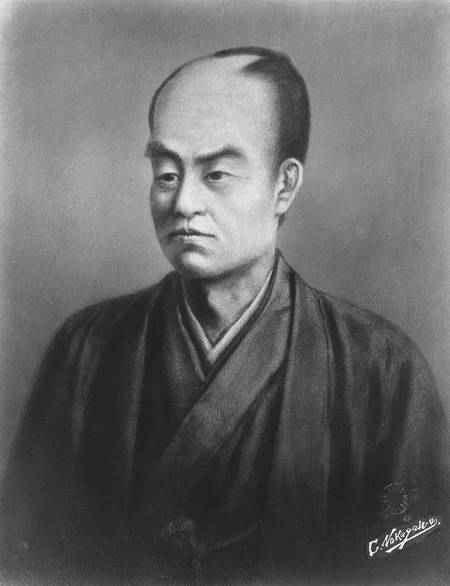

指揮を務めたのは、大村益次郎という長州出身の人物。

大村益次郎/国立国会図書館蔵

外見から「火吹きだるま」という、今だったらイジメレベルのあだ名をつけられていましたが、それに惑わされてはいけません。

ちょっと前の【第二次長州征伐】のときには、市民の軍を編成するわ、武器を買い集めるわ、容赦なく最新ライフルや大砲をぶっ放すわ。

目的のためには躊躇しない恐ろしい人物です。

上野戦争でも最初から手加減なんぞするつもりがなかったらしく、その陣容を見た西郷隆盛がドン引きします。

「大村どんは、彰義隊を皆殺しにするつもりでごわすか」

「もちろんですが……何か?」(※超訳です)

どんな陣形だったかというと、孫子に出てくる「三方を包囲して一ヶ所逃げ道を開けておく」という実にシンプルなものです。

逃げ道まで完全に塞いでしまうと、破れかぶれになった敵がかえって死を覚悟して突進してくるから、普通は別の道を用意しておくのですね。

ですので、これ自体はそれまでの戦でもよく見られた方法だったのですが、大村がその後やったのは容赦ない総攻撃かつ集中砲火でした。

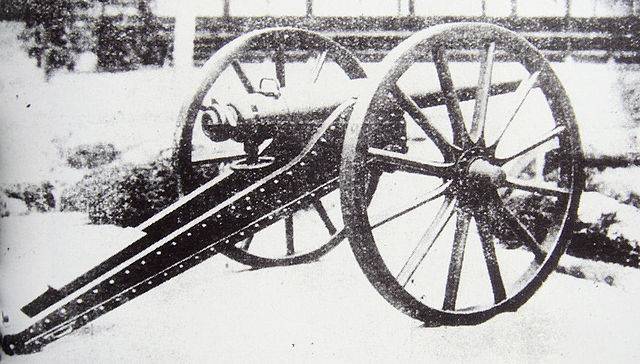

こんな恐ろしい武器が用いられました。

↓

上野戦争で用いたとされるアームストロング砲/wikipediaより引用

上野一帯が焼け野原

むろん、彰義隊側にしても、黙ってやられるつもりはないので応戦します。

結果、上野一帯が焼け野原としか言いようのない状態になってしまいました。

当時の写真を見ると絶句してしまうほどで、その写真が次の……。

※続きは【次のページへ】をclick!