西郷隆盛と言えば、鷹揚にして些事にこだわらず、ともすれば平和的な人物に見えます。

しかし、それはあくまでピースフルな「上野の西郷さん(銅像)」のイメージ。

史実においては武力倒幕を進めたのが西郷本人であり、かなり好戦的な性格の方でした。

岩倉具視や、他ならぬ薩摩藩でも内戦を回避した倒幕を模索していたのに、強引に推し進めたのは他ならぬ西郷だったのです。

徳川方を徹底して潰すため戊辰戦争が勃発。

慶応4年(1868年)1月3日に始まった不毛な内戦は約1年半続き、明治2年(1869年)5月18日に終結しました。

結果、どのような被害が全国に広まってしまったのか?

本稿は、悲惨な目に遭わされた民と戊辰戦争のリアルに着目して、歴史を振り返ってみたいと思います。

明治維新は無血革命のアヤフヤ

明治新政府は海外でも

明治維新は「無血革命」に近いものである

と喧伝しました。

確かにフランス革命あたりからすれば、流血は少ないかもしれません。

フランス革命でのルイ16世とマリー・アントワネットのように、徳川慶喜あたりを斬首するようなことはありませんでした(ただしこれは海外の介入あってのもの)。

ルイ16世とマリー・アントワネット/wikipediaより引用

確かに江戸城は、無血開城です。

しかし、明治維新は、そこで終わりではありません。

戊辰戦争――。

多数の犠牲者が出て、多くの血が流れたことを無視していては、後世でその悲劇が顧みられることもないでしょう。

東日本を進む西軍は、以下のような行いもしておりました。

・民を軍夫として徴発

・敵軍を誘い出すために、家屋に放火

・食料を徴発

・性的暴行の横行

・民を拷問や殺害

※以下は武力倒幕の関連記事となります

-

なぜ西郷は強引に武力倒幕を進めたのか?岩倉や薩摩藩は“下策”として反対だった

続きを見る

もちろん西軍だけが極悪だ――というワケではなく、こうした対応は東西両軍あります。

藩によっても異なるのが実情ですが、民が犠牲となったのは事実。

「一体、これのどこが無血革命なのか?」

そう問われて然るべき惨状でした。

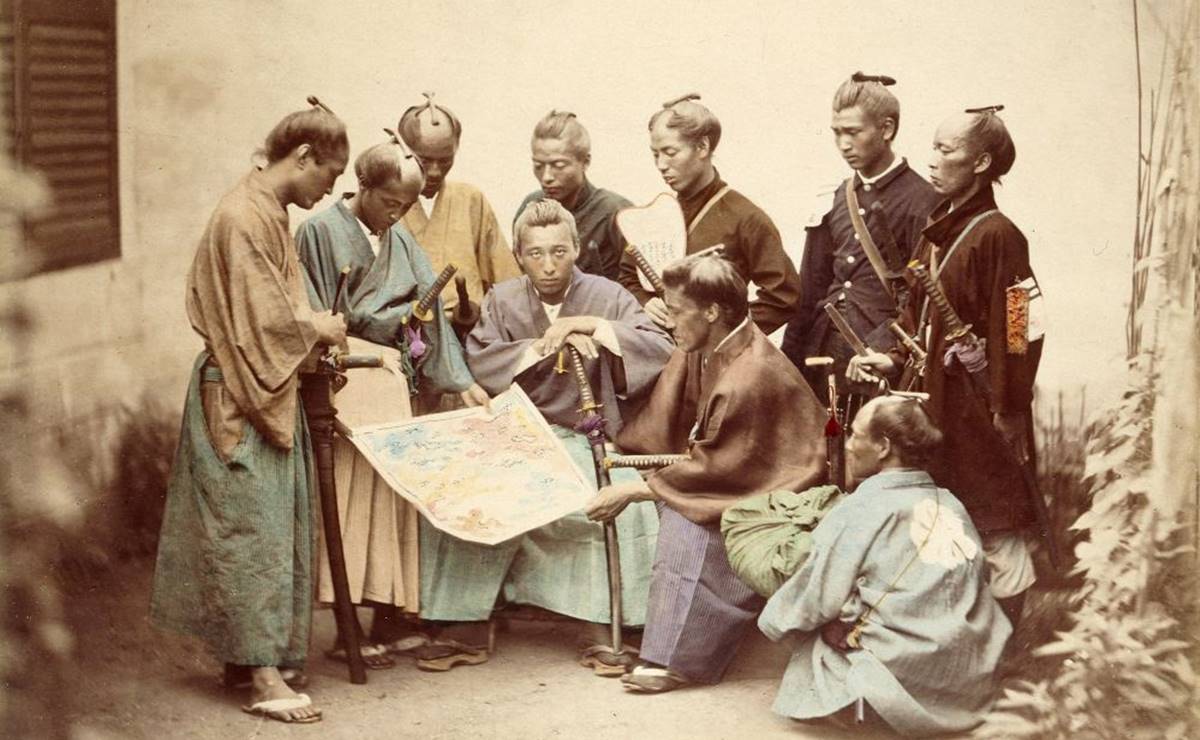

戊辰戦争進軍の流れ/photo by Hoodinski wikipediaより引用

戦争後も不平士族の反乱や、明治新政府の首脳暗殺など、明治20年代までゴタゴタは続いております。

そもそも、少し遡った幕末期にしても、以下のような血に染まっていた日本列島です。

・天誅事件

・安政の大獄

・桜田門外の変

・薩英戦争

・禁門の変

こうした血だらけの場面を、例えば大河ドラマで流して欲しい、とは申し上げません。

しかし、2018年『西郷どん』では、あたかも【無血で「民」を救ってきた】かのような描き方であり、かなりの違和感を抱いたものです。

無血革命どころじゃない内実をおさらいしよう

江戸時代、合戦に従事する階層は武士だけに限られました。

しかし江戸も後期になりますと、関東では一揆の登場により百姓まで武装した結果、新選組や相楽総三を生み出すほどの治安悪化が生じております。

幕末の関東は、こうした治安悪化の影響もあり、リアル『北斗の拳』状態となってしまったんですね。

江戸幕府の崩壊前夜、幕末となると関東以外の民にまで、影響が及んでいました。

全国各地で「攘夷事件」というテロや天誅事件が続発。

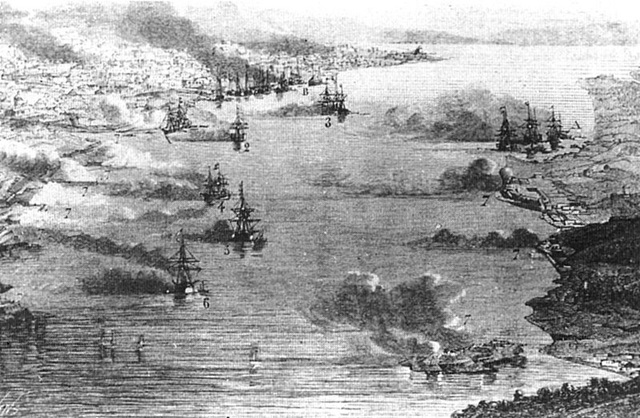

長州においては【下関戦争】や【長州征伐】もありました。薩摩も、イギリスとの薩英戦争で犠牲者が出ています。

薩英戦争で鹿児島に押し寄せるイギリスの軍艦/wikipediaより引用

こういう戦いは、敵の関係者や武士だけを狙ったにとどまらず、たまたまそこにいた人まで襲撃される、大変な不幸なものでした。

そして、これを幕府の責任だったとした大河ドラマ『西郷どん』からはほど遠く、薩摩や長州の、無茶な攘夷への報復行為として起こった事例もあるわけです。

次項では、生活の場が戦場となった民たちの悲劇を具体的に見ていきましょう。

戊辰戦争では食べるどころじゃない

西郷が起こそうとした戦争はやがて拡大し、戊辰戦争へと発展しました。

結果、奥羽の百姓はたらふく食べるどころか、命すら落とします。

その内訳を見ていきましょう。

年貢半減令は嘘

百姓の心をつかむために西軍が打ち出したのが【年貢半減令】でした。

江戸幕府の時代よりも年貢を半減にする――そう言っておけば百姓の心をがっつりつかめるという計算があったのです。

これは実は西軍だけではなく、庄内藩といった東軍も出しました。

しかし、両軍とも守ることはできません。

西軍は半減令を布告した相楽総三を「偽官軍」扱いして殺害し、撤回。

庄内藩ら東軍は、敗北した以上叶えることはできません。

百姓にしてみれば、ただの迷惑な嘘となってしまったのですね。

民家放火

両軍ともに、百姓の住宅に放火しました。

敵がいるときは追い出すために。

あるいは威嚇のため。

撤退時のめくらまし。

ともかく便利に焼かれたのです。

百姓側では、放火を防ぐために軍に酒を出し、振る舞うこともあったとか。

まるで戦国時代です。

田畑踏み荒らし

民に食わせるどころか、時期が秋にぶつかり収穫前の農作物が台無しにされました。

田畑に隠れて戦う。

食料として奪う。

田畑への放火。

両軍が農作物を荒しまくりました。

拷問・殺害・性的暴行等

民が戦争に使役されているのではないか?

そんな風に両軍が疑心暗鬼に陥り、拷問・殺害する事例もあります。

これは自領ではないせいか、西軍の方が多かったようです。

性的な暴行や逸脱もあります。

長州藩の世良修蔵は、妓楼で女と戯れながら奥羽討伐を命令したことで奥羽越列藩同盟の激怒を買い、暗殺されております。

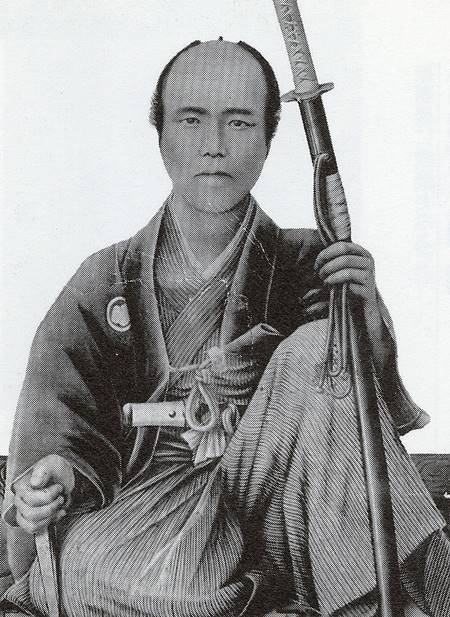

会津藩は女性部隊の「娘子軍」が出撃しました。

彼女らも敵の手に落ちると、暴行の犠牲者となりました。

避難

こうした災難から逃れるため、山野に逃げ惑う者は大勢おりました。

そうなれば当然農作業は停止するわけで、そのため飢える人々も出ます。

「軍夫」徴発

現地案内や物品の運送に百姓が徴発されることもありました。

東西両軍で実施されています。

彼らは戦闘員ではないものの、殺害対象から外されることはありません。

敵軍から殺害されてしまう者、悲惨な暴行の目にあう者も、多くおりました。

戦闘員として参加

非戦闘員でも殺害される中、いっそ戦闘員として参加しようと思う者がいてもおかしくないわけです。

彼らは敵兵の首を取り、物資を奪い、戦国時代さながらの作法で戦い抜きました。

戦闘員となった農民たち

東西両軍とも、武士として取り立てることを掲げ、農兵を集めました。

関東地方のように自発的に武装した農兵とは異なり、彼らは戦争となって初めて戦うことにしたわけです。

自発的に銃を購入し、鍛え始めた農民もおりました。

奮戦した百姓部隊もいましたが、そうとばかりとは言えません。

自発的に戦ったならば、よかったのでしょうか?

いいえ、彼らの実態を見るとそうとも言い切れません。

恩賞がそもそも「年貢半減」

従軍恩賞は、武士身分への取り立てだけではなく「年貢半減」もあります。

しかし、これは破棄されます。虚しい話でした。

ならず者の部隊もあった

場合によっては、博徒(ギャンブラー)のような、犯罪者まがいの集団が部隊に取り立てられたことも。

彼らは真面目な戦闘よりも暴力や掠奪に走りがちですから、住民にとっては迷惑なことでした。

放火・掠奪に及ぶことも

百姓出身だから痛みがわかる、ゆえに紳士的だった――なんて神話は、そこにはありません。

敵の村であれば、農兵でも容赦なく放火・掠奪におよびました。

食料や家屋を失い 理性まで奪われて

要は、非戦闘員であった百姓たちも、あてにならない褒賞を吊り下げられ、戦ったのです。

彼らは奪われっぱなしの無力な存在ではありませんが、かといって奪ったこと殺したことが深刻な傷を残していないと、どうして言い切れるのか。

戊辰戦争でたらふく食べるどころか、食料や家屋を失い、さらには人としての理性まで失った犠牲者といえるでしょう。

ここまで大きな犠牲を払った明治維新の結果、農民にやさしい世の中が来たらば、どんなによかったか……。

明治政府の農業政策は民にとって必ずしも満足いくものではなく、彼らの奮闘は明治以降も続きます。

特に痛ましいのは、昭和5年(1930年)から昭和6年(1931年)まで続いた昭和農業恐慌です。

これは東北に大打撃を与えました。

明治維新の結果、民がたらふく食えるようになった――こんな虚しい大嘘が本当に史実であれば、どれほどよかったことでしょう。

しかし、そんなことはドラマの中での優しい嘘。

悲劇な歴史を二度と繰り返さぬよう、後世に伝えていくことが大切ではないでしょうか。

🚢 幕末・維新|黒船来航から戊辰戦争まで 激動の時代を人物・事件でわかりやすく解説

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ西郷は強引に武力倒幕を進めたのか?岩倉や薩摩藩は“下策”として反対だった

続きを見る

-

対等どころか子供扱いされていた幕末明治の日英関係~新政府は英国の言いなりか

続きを見る

-

だから徳川慶喜を将軍にしたらヤバい! 父の暴走と共に過ごした幼少青年期

続きを見る

-

「お前が貧乏なのはお前の努力が足りんから!」明治時代の通俗道徳はあまりに過酷

続きを見る

参考文献

- 渡辺尚志『百姓たちの幕末維新』(草思社, 文庫 2017年, ISBN: 978-4794222695)

出版社: 草思社 |

Amazon: 商品ページ

※単行本 初版: 2012年(ISBN: 978-4794218834) - 野口武彦『明治めちゃくちゃ物語 勝海舟の腹芸』(新潮新書455, 新潮社, 2012年, ISBN: 978-4106104558)

出版社: 新潮社 |

Amazon: 商品ページ