慶応4年(1868年)4月11日は江戸城無血開城が実行された日です。

この一件に関し、皆さんはどんなイメージを抱かれますか?

幕府と薩摩の話し合いにより、一滴の血も流さず本拠地を明け渡した。実に日本人らしい平和的解決である――。

そんな印象になりそうですが、実情は全く異なります。

確かに江戸で大きな戦火は広がりませんでしたし、当時の責任者だった徳川慶喜も落命することなく江戸から水戸、駿府へと移り、その後も生を長らえることができました。

しかし。

慶喜が助かった一方、実際は犠牲者も多く出て、夥しい流血の戦争は続きました。

犠牲になったのは、慶喜に忠義を誓った幕臣だったり、東北の佐幕派諸藩だったり。

その辺りの悲惨な歴史を描いてもおかしくない大河ドラマ『青天を衝け』では、ほぼスルーされ、江戸城無血開城で最大の功労者である勝海舟すら登場していません。

それゆえ最近ドラマで知った方は、

・江戸城無血開城がどんな展開で進められたのか

・責任者であるはずの慶喜が助けられたのはなぜなのか

といった重要な認識が不明かもしれません。

本稿では、大河で描かれなかった【江戸城無血開城の真実】について考察してみたいと思います。

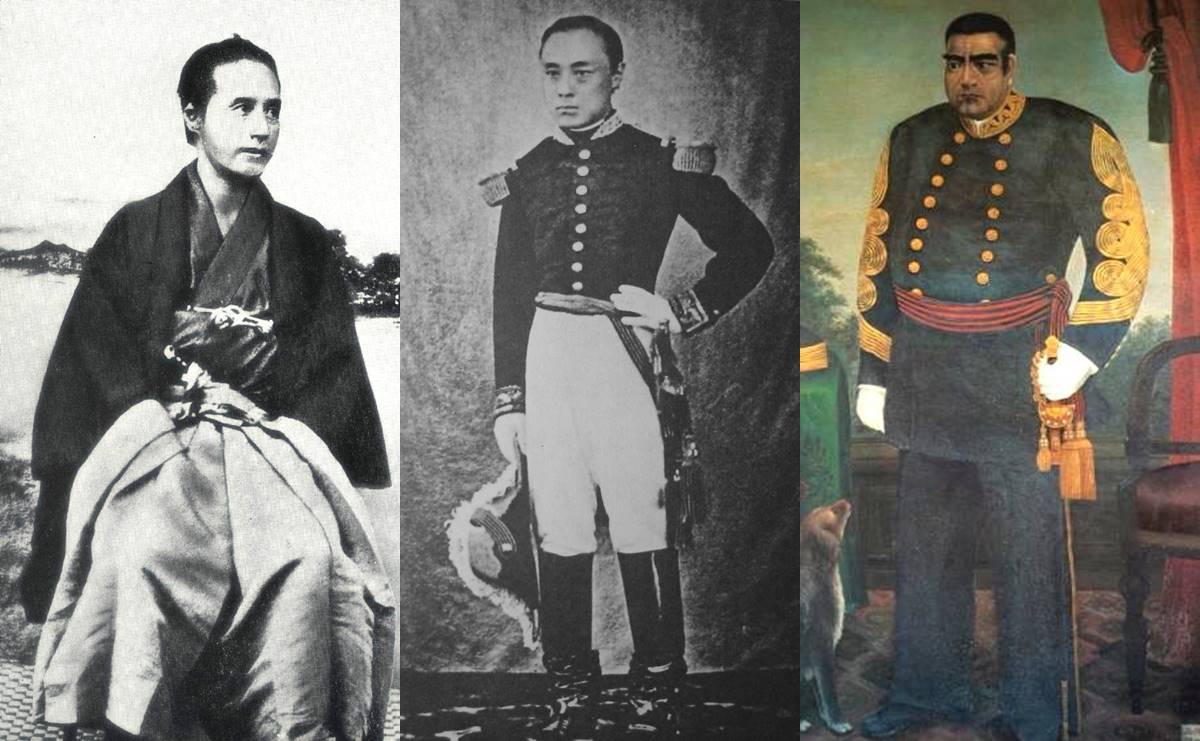

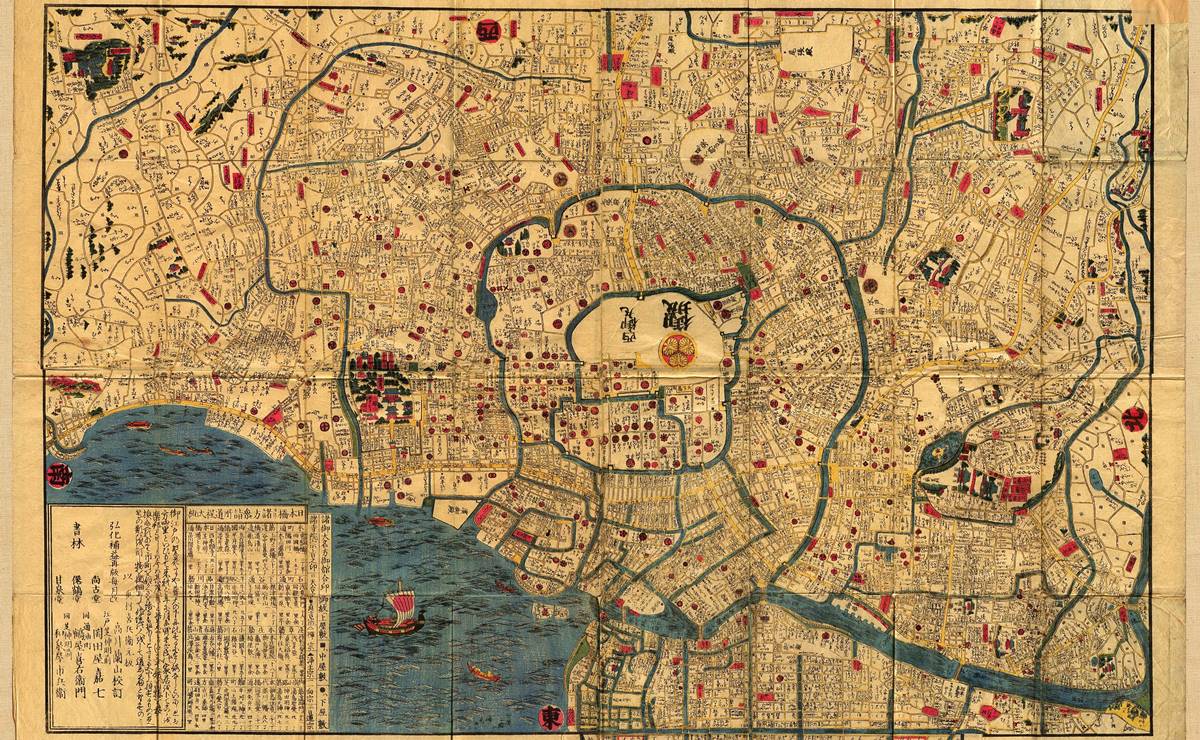

弘化年間(1844~1848年)の江戸/wikipediaより引用

勝海舟、突如呼び出される

慶応4年(1868年)正月。

勝海舟は氷川の自宅でのんびりと昼寝しておりました。

阿部正弘に登用されて以来、才智を十分に発揮してきたようで、ことはそう単純でもない。

彼が目をかけていた坂本龍馬らの動きを幕閣に咎められ、管理不行き届きだとして左遷させられたのです。

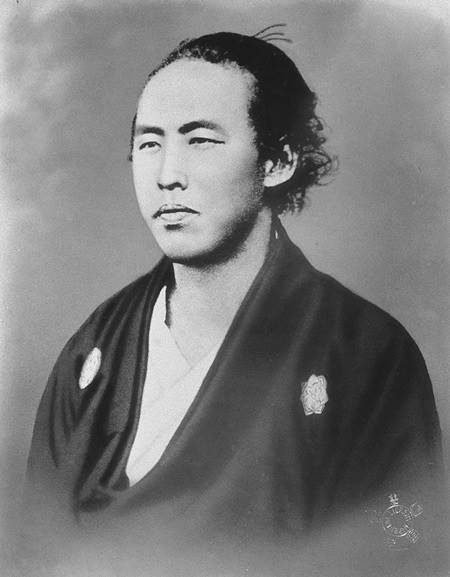

坂本龍馬/wikipediaより引用

慶喜は、そんな勝に泥沼となった第二次【長州征討】の戦後処理を押し付けました。

そのうえで和睦条件が気に入らないと一方的に免職処分にします。

ズケズケと諫言をする家臣を慶喜は嫌いました。有能なイエスマン、自分の手足として働く人物しか近づけない。

耳に痛いことばかりを言う勝とは相性が悪かったんですね。

それが突如、慶喜が勝を呼び出した。

「こりゃ何事か?」と、浜離宮へ馬で向かう勝。

勝海舟/wikipediaより引用

開陽丸が到着すると、そこにいたのは、顔面蒼白、うつむいて誰も話すこともない一団です。

縮こまった将軍その人でした。

謡曲で鍛えた喉からほとばしる朗々たる声。明快な弁舌。勝すら言い負かせない聡明な姿はそこにはありません。

怯え、カリスマ性が消え去った敗残の将でした。

しかし、逃亡の顛末を聞いた勝は激しく怒ります。

「なんで大坂城に籠らず、こんなみっともねえ姿で戻ったんですか! あの城に籠ったら、十万に攻められようともったものを……かえすがえすも残念でなりませんな!」

慶喜はしばらく言葉を失い、ようやく一言呟きました。

「勝、頼れるのはもう、あなた一人しかいないのだ。よろしく頼む」

ちくしょう、なんでぇ!

江戸っ子・勝海舟の胸に複雑な気持ちが湧いてきます。

いけすかねえとはいえ、主君は主君だ。それにこうも小さくなられては、放ってもおけねえ!

勝の中で何かが芽生えた瞬間でした。

勝海舟が頼られた一方、捨てられた人物もいます。

例えば、勘定奉行・陸軍奉行の小栗忠順。

小栗忠順/wikipediaより引用

2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』の主役となる小栗は、シャープな知性と深慮遠謀を持ちあわせ、慶喜の袖を掴んでまで抗戦論を主張しました。

有能なだけに、小栗ならできるかもしれない――しかし、慶喜からすればそれが怖かったのでしょう。

小栗もまた罷免したのです。

このあと小栗は、罪状もないまま処刑される悲運を味わいます。

結局、今まで冷や飯を食わせてきた勝海舟を海軍奉行並に抜擢したのです。

江戸城総攻撃は3月15日――そう決められていました。

さぁ、それまでにどうすべきか?

“腰抜け”将軍を歓迎しない江戸城

和歌山城下に旗本の竹内重太郎がいました。

遊撃隊士として逃げる最中だった竹内は宿の主人にボヤきます。

「そもそも将軍様が健在であれば、俺らはこんな苦労してないと思うんだよな……」

すると宿の主人は、ひそひそとこう言ってきたのです。

「ご心配なく。その上様ならお忍びでこの宿に……」

「えっ!?」

竹内は唖然としました。

確かに何やらそんな気配は察知できました。

こうした慶喜お忍び伝説は複数残されていて、それほどまでの電撃逃亡劇が展開されていたのです。

大坂城から江戸城まで、逃亡の四日間――慶喜は毛布にくるまり、缶入りビスケットで飢えを凌いでいました。

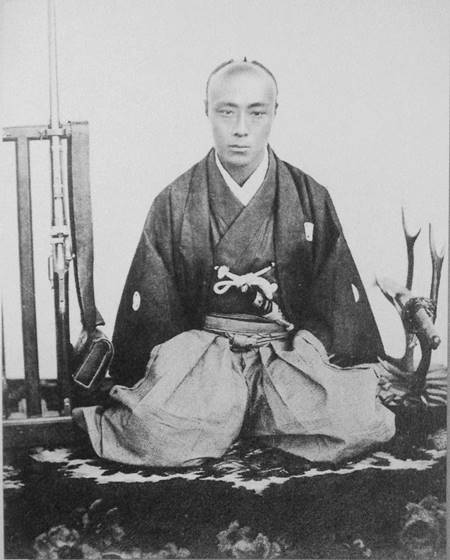

徳川慶喜/wikipediaより引用

浜離宮で勝が目にしたのは、こうして縮こまり、眠れず、飢えていた将軍の姿でした。

もしかすると慶喜は「江戸城なら、もっとあたたかい歓迎をされるかも」と甘い願望を抱いていたかもしれません。聡明でありながら見通しが甘くなる悪癖が彼にはありました。

しかし実際のところ、幕臣にとっても、江戸っ子にとっても、愛すべき上様とは夭折した家茂でした。

慶喜は家茂が若くして没したために、京都で将軍となり、京都で政権を投げ出して勝手に帰ってきました。迷惑な親戚といったところでしょうか。

慶喜が目にした江戸城内は?

無茶苦茶でした。

普段ならば人がいて話声がする広間に誰もいない。そうかと思えば、あぐらをかいて座り込んでいる奴もいる。怒鳴り出す奴もいる。ブランデーの小瓶を出してクイっとやけ酒をあおっているまでいる。

殿中自殺を遂げる者も出てきました。

そんな城に【鳥羽・伏見の戦い】で負傷した会津藩兵が運ばれてきます。

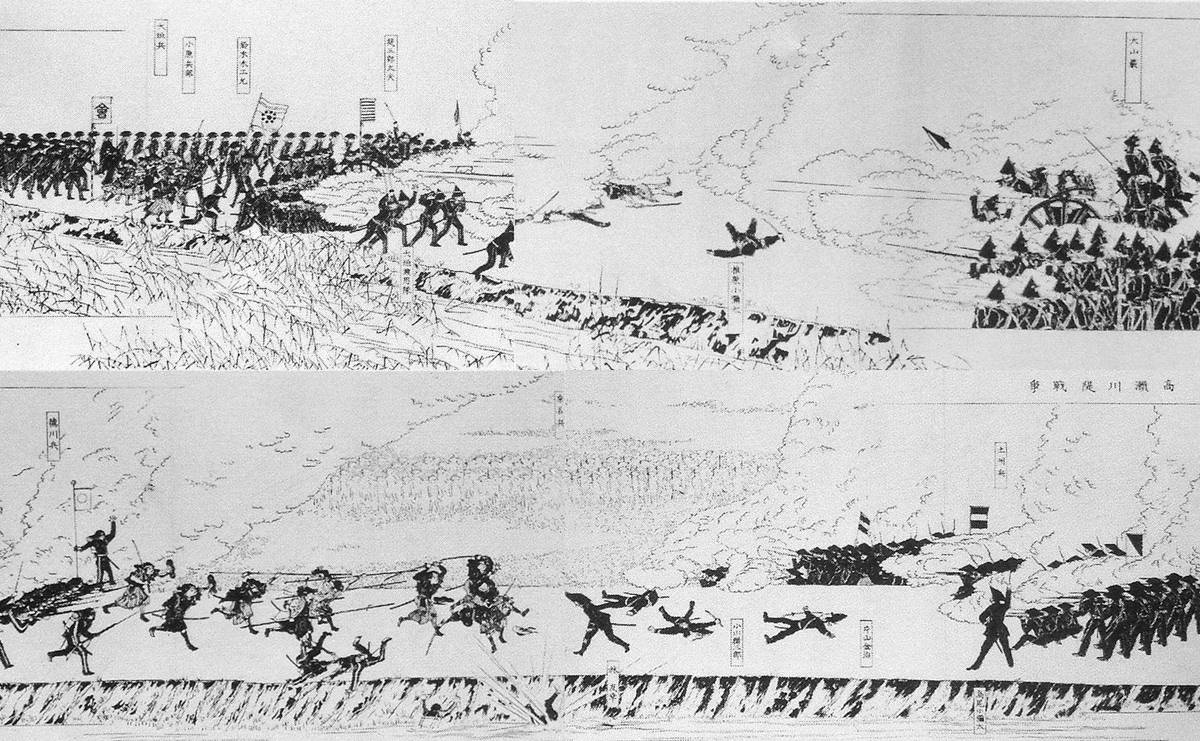

鳥羽・伏見の戦い(上:富ノ森の遭遇戦と下:高瀬川堤での戦闘)/wikipediaより引用

慶喜は自ら見舞いに向かうと、その中にいた島津忠三郎がいきなり慶喜に言いました。

「上様は正真正銘の腰抜けですな! しょせんあてにならない方だ。さっさと国の水戸にでもおかえりなさい。五千の兵でも集めて四境を固めればよいでしょうよ!」

さしもの慶喜も言い返せず、黙り込むしかありません。

無礼だと嗜めるものすらいない。将軍に対する経緯どころか、冷たく無関心な眼差しだけがありました。

まさに「針の筵」となった江戸城。前橋藩家老の山田太郎左衛門らが、こんな提案をするほどです。

「いっそ将軍を禁錮し、朝廷に差し出し、徳川家存亡をはかってはいかがか」

それは“あり”だと思われますか?

さすがに現実味はありませんでしたが、こんなことまで提案されるほど、江戸城は無茶苦茶な状態だったのです。

そんな中で慶喜は、勝海舟だけでなくもう一人の“舟”も待ち受けていました。

人格高潔で槍の達人として知られる高橋泥舟です。呼べども、呼べども彼は来ない。十日ほど待たされてやっと会えると、慶喜は「なぜこうも遅れたのか!」と尋ねます。

すると泥舟は首を捻りました。彼は急報を知るや、真っ先に江戸城に来ていたのに、面会を阻まれていたのです。

ともあれ、泥舟と再会し、やっと慶喜は生きた心地がしたのです。高橋泥舟は熱心な尊皇派でした。彼ならば慶喜が「錦の御旗」を見て逃げ帰ったと耳にしても、罵るどころか理解することでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!