こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【江戸城無血開城】

をクリックお願いします。

“三舟”が集い、江戸を火の海から救う

その頃、根っこが江戸っ子の勝は、おそろしいほどの博打作戦を思案していました。

江戸の焦土作戦です。

火事と喧嘩は江戸の華!

そうされるほど火災が頻発した江戸ですが、戦火で焼けたことはありません。

それがあやうくなったのが幕末です。

吉田松陰は【安政の大地震】の報告を聞き、長州から攻め上れば勝てるのではないかと妄想していました。

【生麦事件】の際には、イギリスの報復をおそれたこともあり、関東では治安が悪化しています。

その悪夢を実現し、敵を破る――そんな奇策をナポレオンを撃退した【1812年ロシア戦役】から思いついたのです。

とはいえ、生まれ育った江戸を焼くとなると、当然のことながら気は重い。

火消しの新門辰五郎らに話をつけつつ、同時に船頭にも交渉します。

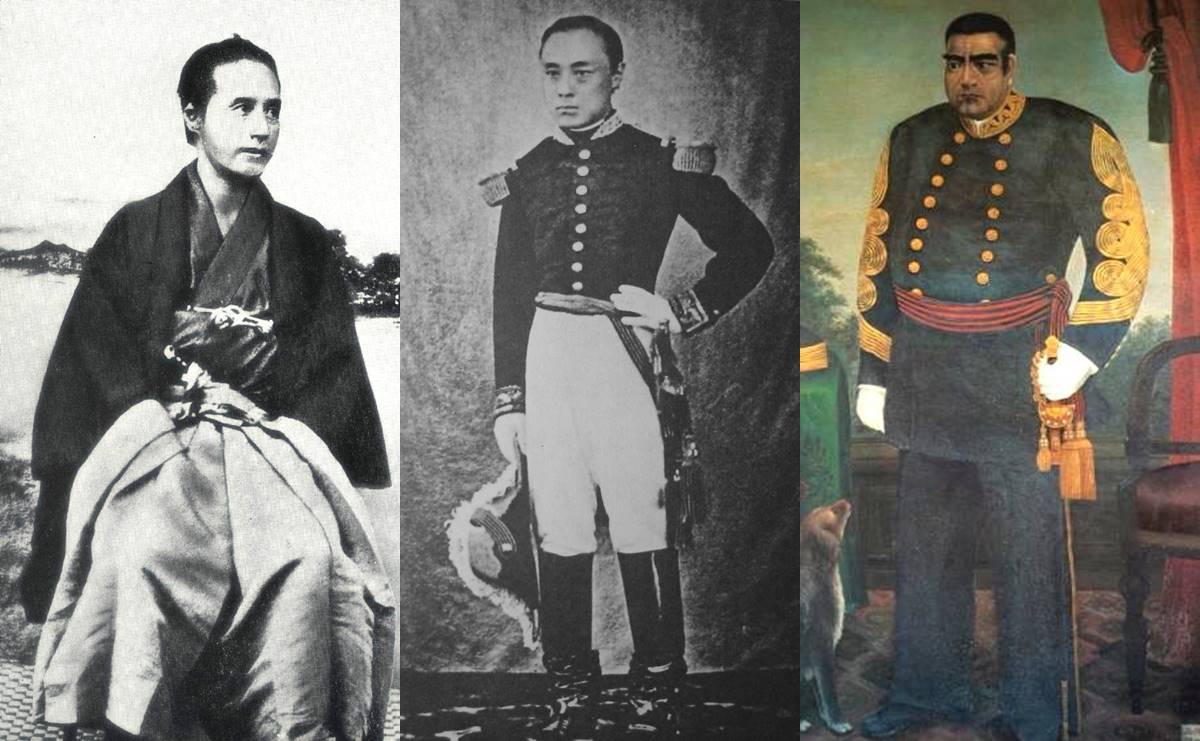

新門辰五郎/wikipediaより引用

もしも江戸が焼け野原になったら、なるべく多くの人を逃してやって欲しい。

そして、自腹を切ってまで作戦を立てたものですから、勝の家計は火の車になったとか。

この焦土作戦は無駄だったのでしょうか?

そうとも言い切れない。そう主張したいようで、素直に信じない方がよいかもしれません。勝はどうにも話を“盛る”傾向があります。

小栗忠順による幻の西軍迎撃作戦も気になるところです。これを見た西軍側は顔色が変わり、実現されていたら勝ち目がなかったとつぶいやいたとか。勝の作戦よりも具体的かつ優れていたものであっても不思議はありません。

ともあれ、愛する街を焼け野原にしないためにも、勝は全力で交渉に当たるしかない。

これもそう言いたいようで、実は別の“舟”が出てきます。迫る西郷隆盛との対談に臨むには誰が適任か? それは高橋泥舟である――そうなりかけました。

「それはならぬ!」

ここで止めに入ったのが、これまで見守るばかりであった慶喜その人です。護衛である泥舟を心の底から頼りにしていた慶喜は、会談のために泥舟が彼のそばを離れては困ると言い出したのです。

そこで泥舟は、義弟・山岡鉄舟を推挙します。

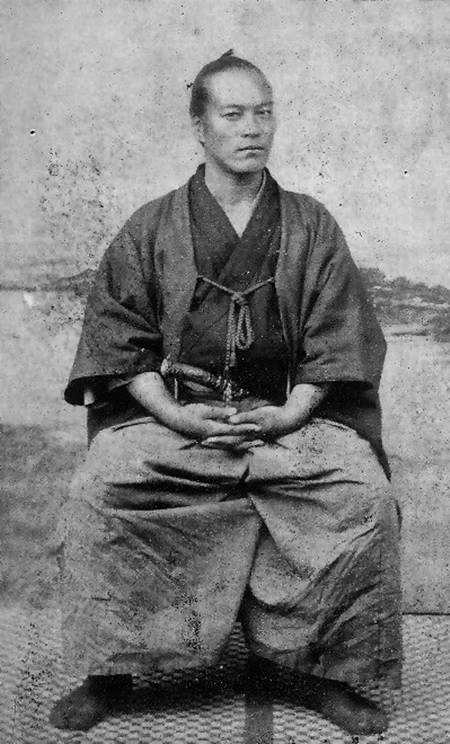

山岡鉄舟/wikipediaより引用

鉄舟はかつて泥舟の兄・静山から槍を習っておりました。静山が若くして突如亡くなると、泥舟は高橋家に養子入りした自分にかわり、鉄舟に婿として山岡家を相続するよう持ちかけました。

山岡家当主としても、妹・英子の夫としても、彼ならば任せられると信頼していたのです。英子を挟み、この義兄弟は常に互いを信頼しあってきました。

義弟の頼みを受け、山岡鉄舟がやってきます。この時代に190センチ近かったという鉄舟は、おそるべき大男でした。

義弟と同じく尊皇派である山岡鉄舟は、慶喜の意を汲み、裂帛の気合いで西郷隆盛との会談に臨みます。

山岡は西郷の好みにあう、武士の中の武士でした。腹芸抜きに語り合ううちに、さしもの西郷も無血開城を受け入れます。

「幕末三舟」はあらんかぎりの智勇でもって、己の役割を果たすべく動いておりました。

そして総攻撃と予告された3月15日から遡ること2日前の3月13日、薩摩藩蔵屋敷で勝と西郷の会談が持たれます。

有名な絵もあり、この日にすべてが決したように思えますが、繰り返しますが勝海舟だけでなく、二舟も尽力しております。この一日だけのことでもなく、むしろこの会談は最終確認です。

むしろ積み上げた勝の策を西郷が受け止めた、最終局面といえました。

決まったのは総攻撃中止です。

さてここまできて疑問を覚えませんか?

多くの人が関わった【無血開城】でありながら、西郷と勝だけで決めたように誤解されるのか? 中でも他の二舟は消えてしまったのか?

高橋泥舟はこの場に不在ですが、山岡鉄舟はおりました。

その大きな一因が、聖徳記念絵画館所蔵、結城素明画『江戸開城談判』でしょう。

江戸城無血開城のため西郷と勝が開いた会談を描いた『江戸開城談判』作:結城素明/wikipediaより引用

和室で西郷隆盛と勝海舟が向き合っている絵で、【無血開城】といえばこの絵です。

この絵が寄進された際に出資したのが勝家と西郷家の子孫でした。山岡家は出資しなかったのです。

いわばスポンサーの意向で最大の功労者ともいえる山岡鉄舟が消えてしまったといえる。絵は絵、史実は史実として考えましょう。

教師イギリス先生の生徒であった明治日本

さて、慶喜から全幅の信頼を寄せられていた高橋泥舟ですが、彼でもどうにもできないことはありました。

上野には、慶喜を守るという名目で彰義隊が集結しています。ではその慶喜の首が繋がったからには解散するかというと、そうはなりません。「義を彰(あきら)かにする」ために戦うしかありません。

江戸城には、無傷の海軍を率いる榎本武揚も入っておりました。オランダ留学で秀逸な成績を収め、当時の日本では最強の海将といえます。

泥舟は彼に対し、もはや勝敗は決したと説きました。相手も素直に聞いております。

しかし翌朝、泥舟が受け取ったのは艦隊を率いて榎本が立ち去ったという知らせでした。

肩を落としつつも、武士ならば致し方あるまいと思うほかありません。榎本艦隊は西軍艦隊を蹴散らしつつ、【箱館戦争】まで戦い抜くこととなります。

かくして奥羽越列藩同盟、そして幕臣たちが江戸から函館まで戦う中、慶喜はひっそりと水戸へと送られました。

ここに裏話があります。

無血開城後の3月27日、勝は横浜のイギリス領事館に乗り込み、あのパークスと話し合いをしていました。

そこはパークスですから、傲慢極まりないのですが、勝の聡明さを気に入ったのか、態度を軟化。

夕食をとりながらこんなやりとりしたのです。

「幕府サイドは慶喜公をどうするおつもりで?」

「これがなんとも困ってまして。まァ水戸に送りたいのですが、上野の寛永寺に預けてます。死罪や切腹だけは勘弁したいのだが、どうにかならんもんですかね」

「なるほど、ならば我が国の軍艦を貸しましょう。いっそ我が国に亡命したらいかがでしょう? 歓迎しますよ」

「ありがたいことです。じゃあ、その軍艦を一月ほど停泊させておいてもらえますか?」

「いいでしょう」

こうして保険をかけていたのです。

パークスは西郷を横浜まで呼びつけ、慶喜助命を念押し――美談のようでもあり、重要な要素もあります。

無血開城で早々に降伏したことで、日本は海外の干渉を防いだ。

そんなことが言われますが、実際はどうでしょう?

政局は、パークスの判断で動いています。程なくして訪れる明治時代において、政府がイギリスの意向を受ける予兆に思えます。

実際にパークスの強い干渉を受け、樺太千島交換条約が成立。

日露戦争のころ、イギリス人とアメリカ人が日本人をけしかけ、ロシア人と戦うように迫る風刺画がで回りました。教科書でご覧になった方も多いことでしょう。

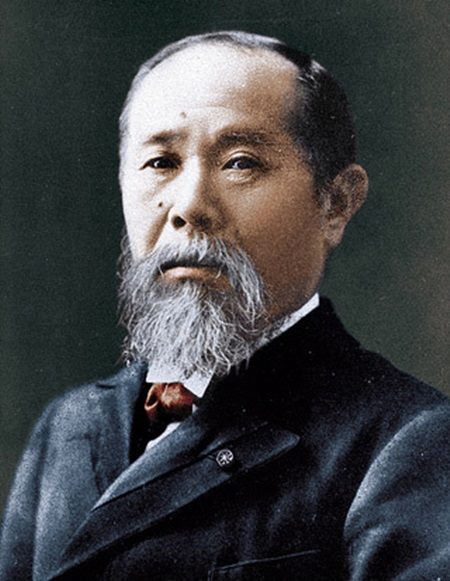

伊藤博文はのちにパークスのことを「彼の我々に対する態度はまるで、教師が生徒にするようなものだった」と振り返っています。

伊藤博文/wikipediaより引用

何かにつけ「文明国とは何か!」と振りかざされ、明治の政治家たちはパークスに戦々恐々としていおました。

そしてそんな傲岸な態度が、慶喜の助命に繋がったのですから不思議なものです。

4月11日、開城した江戸から慶喜が出て、水戸へ。

江戸城に乗り込んだ西軍は、そこで堂々とこれまで亡くなった者たちの霊を弔いました。

大久保利通は、慶喜への処置が寛大すぎるのではないかと懸念を示しています。

水戸に戻り、現地で兵士でも集めたら危険です。

実際、江戸から明治に変わる頃、水戸では諸生党への復讐に燃えた天狗党が暴れ回り、血で血を洗う惨劇が発生していました。

しかし、これが慶喜にとっては好材料となります。

水戸はこのことによって人材が枯渇し、無力化されたのです。

幕末一猛悪とされた水戸藩は同士討ちによって壊滅し、明治以降の人材が尽きたとすら言われました。

冷静に振り返ってみますと、【無血開城】とは果たして無血だったのでしょうか。

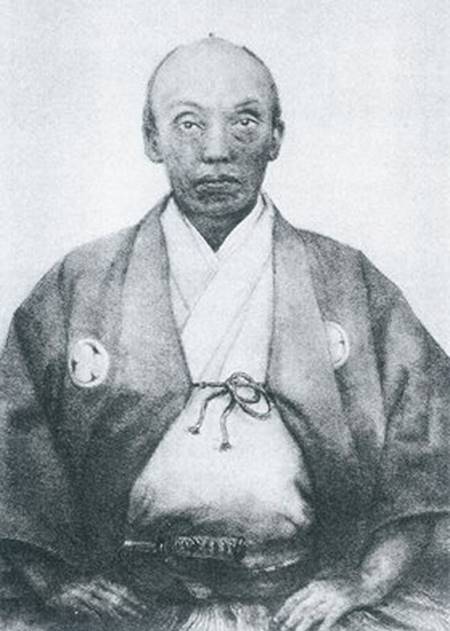

幕臣として慶喜たちに忠誠を尽くしてきた川路聖謨は、江戸城総攻撃が迫る中、ピストルで己の命を絶っています。

川路聖謨/wikipediaより引用

川路にとっては勝の交渉も遅すぎました。

さらに小栗忠順も、抗戦を諦めていたにもかかわらず、新政府軍に捕まり、冤罪で斬首刑とされました。

他にも、幕臣たち、彰義隊、新選組、諸生党、奥羽越列藩同盟……と、多くの血が流れ続けます。

結局のところ、無血とは将軍慶喜の助命だけでは?と思えるのです。

※続きは【次のページへ】をclick!