幼き頃から才能を知られ、幕末時点で留学もしている。

幕臣随一のエリートで、なおかつ明治維新後の経歴も華々しいのに、現代においてあまり評価されていない……と思わされる人物がいます。

榎本武揚です。

箱館戦争で土方歳三と一緒に戦った幕臣――ともなれば、もっと注目されてもよさそうなのに、なんだか土方の陰に埋もれてしまっている。

一体なぜだ?

そんなときに浮かんでくるのが福沢諭吉や栗本鋤雲ら元幕臣たちです。

明治維新後、新政府への出仕を望まなかった福沢や栗本らにとって、最後まで西軍と戦いながら結局は彼らと手を取り合った榎本武揚は、どうしたって褒められた存在ではありません。

さらに根本的なことを言いますと、幕末明治に留学した人物といいますと、薩長重視がいまだに目立ちます。

「長州ファイブ」や五代友厚のことは思い浮かべても、幕府からの留学生となるとどうでしょうか。

「えっ! 幕府からの留学生なんていたの?」

そんな反応でもおかしくはないと思えます。極めて優秀な留学生でありながら、榎本は幕府派遣のためにどうしても埋もれてしまうのです。

だから評価も低いままなのか?

いったい榎本武揚とはどんな人物で何をした人なのか?

本記事でその生涯を振り返ってみましょう。

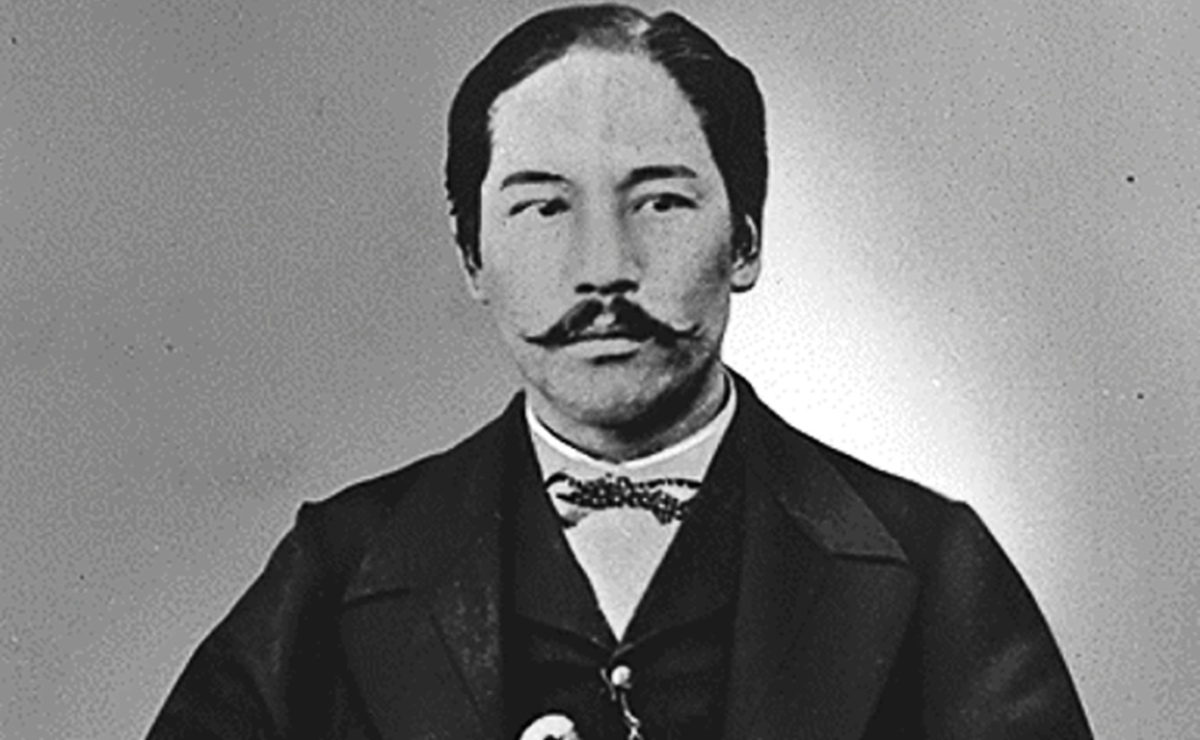

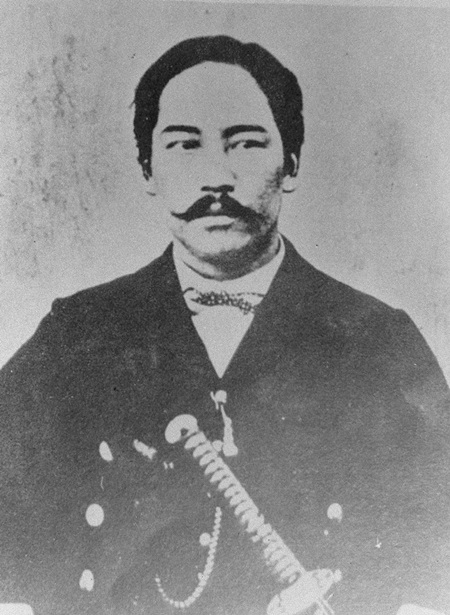

榎本武揚/wikipediaより引用

痛快爽快江戸っ子で理系の天才児

幕末から明治に活躍した人物は、天保年間生まれの方が多い。

榎本武揚もその一人。

天保7年(1836年)は江戸下谷御徒町柳川横町にて、通称「三味線堀の組屋敷」に次男となる男児が生まれました。次男であるため「釜次郎」と称されました。

何度か改名しておりますが、本稿では「武揚」で統一します。

父は西丸御徒目付・榎本園兵衛武規。

直参旗本であるこの父は、今でいう理系の秀才でした。

天文、暦学、地理、数学を得意とし、あの伊能忠敬に師事していたほどで、この経歴はかなり恵まれているといえます。

例えば明治を代表する、理系の秀才だった山川健次郎。

山川健次郎/Wikipediaより引用

会津藩士に生まれた彼は、藩に理系のカリキュラムが全くなく、掛け算の九九すらろくに習わなかったことは問題があったと後に回想するほどです。

もうひとつ、榎本が理系であるのに対して、文系を得意とする幕臣代表格は福沢諭吉であることも頭の隅にでも入れておきましょう。

そんな優秀な父のもとに生まれた少年時代の武揚は、母親思いの優しさと聡明さを発揮していました。

これも彼の個性でして、幕末随一の切れ者である小栗忠順は、どこかボーッとしていてむしろ賢そうに見えなかったと言います。

一方的に思ったことを話し続けたり、ふてぶてしいところを見せたり、人間関係で苦労することになる頑固さが、少年期からみえていたのです。

小栗忠順/wikipediaより引用

しかし榎本少年は違います。

ハキハキと明るく、キレのいい江戸っ子でともかく痛快。しかも美男で人当たりもよい。

まるでドラマや漫画の主人公のような、人気が出るのが当然であるような人物でした。

ただし江戸時代の旗本は、理系の学問だけでは足りません。

近所で儒学や手習をしたあとの嘉永4年(1851年)、昌平坂学問所、通称・昌平黌に入学し、2年後に修了しました。

ここでの成績は最低の「丙」でした。

昌平黌は文系といえる儒教が中心ですので、得意でなかったのかもしれません。

むろん昌平黌は入るだけでも十分エリートであり、幕末へ向かう時代を生きている彼にとって、この先さらなるエリートコースへと進んでゆくのでした。

西洋の技術も次々と習得

榎本はむしろ西洋の学問があっていました。

オランダ語を江川太郎左衛門英龍に習う。

江川英龍といえばオランダ語のみならず、海防や西洋式砲術にも強い。

兵糧として西洋式パンを焼いたパイオニアであることから「パン祖」という名もあります。

英語は、ジョンこと中浜万次郎から習いました。

外国語と言えばオランダ語のみだった時代、英語教育に接することができたのは極めて幸運といえます。

ここでは大鳥圭介とも出会いました。

大鳥圭介/wikipediaより引用

若きエリートとして順調に歩んでいる武揚は、安政4年(1857年)、海軍伝習所に第2期生として入所。

カッテンディーケやポンペらから機関学、化学といった理系学問を身につけ、同時に彼らから優秀だと認められ、学問に夢中になっています。

そばには丸山遊郭がありましたが、榎本はそこに通うこともありませんでした。

そんな秀才ゆえ、彼は留学生に選ばれます。

滞在先は当初アメリカを予定していましたが、南北戦争が勃発したため、やむなく行先をオランダに変更。

このとき幕府はオランダに蒸気軍艦1隻、のちの開陽丸を発注することも考えました。

オランダ製軍艦・開陽丸/Wikipediaより引用

オランダ留学の際、ジャワ島で嵐に遭遇し小島に漂着すると、海賊相手に日本刀で応戦したという武勇伝もあります。

そして留学先で榎本を待ち受けていたのは、恩師であるカッテンディーケやポンペでした。

榎本武揚の写真を見ると、若い頃から洋服の着こなしが決まっています。

美男というだけでなく、紳士としてのふるまいも身につけた、輝かしいばかりの青年は、ヨーロッパで最新鋭の戦争を学び、軍艦も買い付ける。

船舶運用、砲術、蒸気機関、化学、国際法……ありとあらゆる学問を吸収する歳月を送るのです。

思えば彼は幕臣の家、次男として生まれています。それなのにこうも才知を発揮する機会に恵まれたのですから、いわば時代の子です。もっと前の時代ならば、「冷や飯食い」として一生を終えてもおかしくはなかったことでしょう。

オランダ留学時代の榎本武揚/wikipediaより引用

幕末明治の留学生

明治時代になって「日本人はようやく海外から技術を学んだ」というのはよくある誤解の一つです。

幕末時点で政権を握っているのは幕府ですから、幕臣の方が先んじて西洋文明を習得する機会がありました。

榎本武揚はそんな西洋流の洗練を受けた最初期の人物でしょう。

彼はヨーロッパで磨き抜かれました。現地語で話し、シャンパンで乾杯する姿が似合う。それほどまでの颯爽とした紳士に変貌したのです。

榎本がいかに高待遇を受けていたか、示す出来事もあります。

1864年の【第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争】において、榎本と赤松則良は日本初の「観戦武官」として戦場に赴きました。

彼らは留学先で日本の未来を担う者とみなされていたことがわかります。

榎本は極めて頭脳明晰であり、学んだことをすぐに吸収してゆきます。彼のような人物がいれば日本の未来は安泰だと思われたことでしょう。

こうした留学生はただの美談となる存在でもなく、受け入れ国にとってもメリットがあるからこそ、そうしてきました。

自国の言語や流儀を身につけた若者を相手国に戻せば、スムーズな外交展開が望めます。

留学において、のちに倒幕を実現する「志士」たちは遅れをとっておりました。

彼らは迷信じみた尊皇攘夷をふりかざして外国人を殺傷し、日本の国際的信用を落としめ、締結当初は公平であった条約を不平等なものにしてしまっていたのです。

とはいえ、次第に攘夷はできないと悟ったころ、なんと敵対していたはずのイギリスから留学の誘いを受けるという展開が待ち受けております。

前述の通り、これを美談として良いかどうか、慎重になりましょう。

幕末期のイギリスは、ロシアやフランスと敵対関係にあります。

フランスと近い幕府を倒し、自分たちが“教え子”とした者たちにクーデターを起こさせ、親英政権を樹立させたらどれほど有利となることか。

そんな思惑もあって、薩摩や長州から留学生を引き受けたとしたら、エビで鯛を釣る結果が期待できるわけです。

日本人のよくある誤解として、明治新政府の上層部長州藩出身者の最終学歴が「松下村塾」というものがあります。

しかし実際には、その後のイギリス留学先での経歴の方がはるかに長い。

こうした政治的な状況をふまえますと、榎本武揚は幸運でした。

彼のあとにも幕府はイギリスやロシアに留学生を派遣しています。しかし十分な成果を得ることもなく、帰国後は埋もれてしまった人物が多いものでした。

明治になると状況は一変し、薩長土肥から留学生を大勢送り込む状況になります。

しかし、人数が多いとなると弊害も出てくる。日本人同士でつるみ、遊び、ろくに英語も覚えないような連中も出てきます。

これを問題視した政府は留学生をまとめて帰国させることになりました。このとき、真面目に学んでいる自分までどうしてそうなるのかと顔面蒼白になった人物がいます。

会津藩出身であり、白虎隊士であった山川健次郎です。彼は負け組の方がかえってハングリー精神を発揮するのではないかと期待された特殊枠です。

山川は学友の母が援助し、帰国せずに済みました。ここで山川が援助の際に条件があると言われ躊躇します。

「学費援助はありがたい。しかし、もしも改宗が条件ならばお断りします」

結局のところこの条件とは「帰国したら祖国に尽くすこと」であり、山川は安堵し、ありがたく受けたのでした。

この話は美談というだけでなく、山川の懸念も見て取れます。

彼は西洋の勉学は身につけても、宗教や価値観までには縛られたくないと考えておりました。

「和魂洋才」(日本人の魂に西洋の学問を身につける)を目指していたわけです。

彼の懸念ももっともなことだと思える人物が、明治留学生組におります。

薩摩出身の森有礼です。

森有礼/wikipediaより引用

森は留学から戻ると、漢字を廃止し公用語を英語にすることを考え出します。

文字の廃止や公用語の変更は植民地支配の定番手法ですが、特に相手国から要請があったわけでもないのに、文部大臣を務める人物がそう言い出したのですから、留学効果は実に抜群ではありませんか。

この森はのちに過激な愛国主義者のテロの凶刃に斃れ、亡くなりました。

犯人の動機は「森が伊勢神宮の御簾を杖で持ち上げたことが不敬である」とみなしていたのだとか。

山川健次郎が西洋の宗教にまで染まりたくないと考えていたのは、日本の伝統や宗教に対する不敬と表裏一体になりかねない、それは危険であると考えていたのかもしれません。

幕末明治の留学帰り組の事例をみていくと、なかなか興味深いものがあります。

※続きは【次のページへ】をclick!