こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【榎本武揚】

をクリックお願いします。

幕府軍艦奉行としての抗戦へ

慶応2年(1866年)、夏に竣工された開陽丸とともに、榎本ら留学生はオランダを出港します。

そして慶応3年(1867年)、横浜に帰港を果たすと、早速、榎本は幕府海軍を率いる軍艦奉行に就任。

留学生仲間である林研海の妹・たつと結婚します。

しかし、開陽丸はいきなり日本史上屈指の醜態の舞台となります。

慶応4年(1868年)正月、【鳥羽・伏見の戦い】で大敗を喫した徳川慶喜は、大坂城に篭りました。

天下の名城で軍勢を建て直すのかと思いきや、慶喜の姿は城から忽然と消えます。

配下の者たちには「戦おう!」と煽っておきながら、自身は、大坂湾に停泊していた開陽丸に逃げ込んだのです。

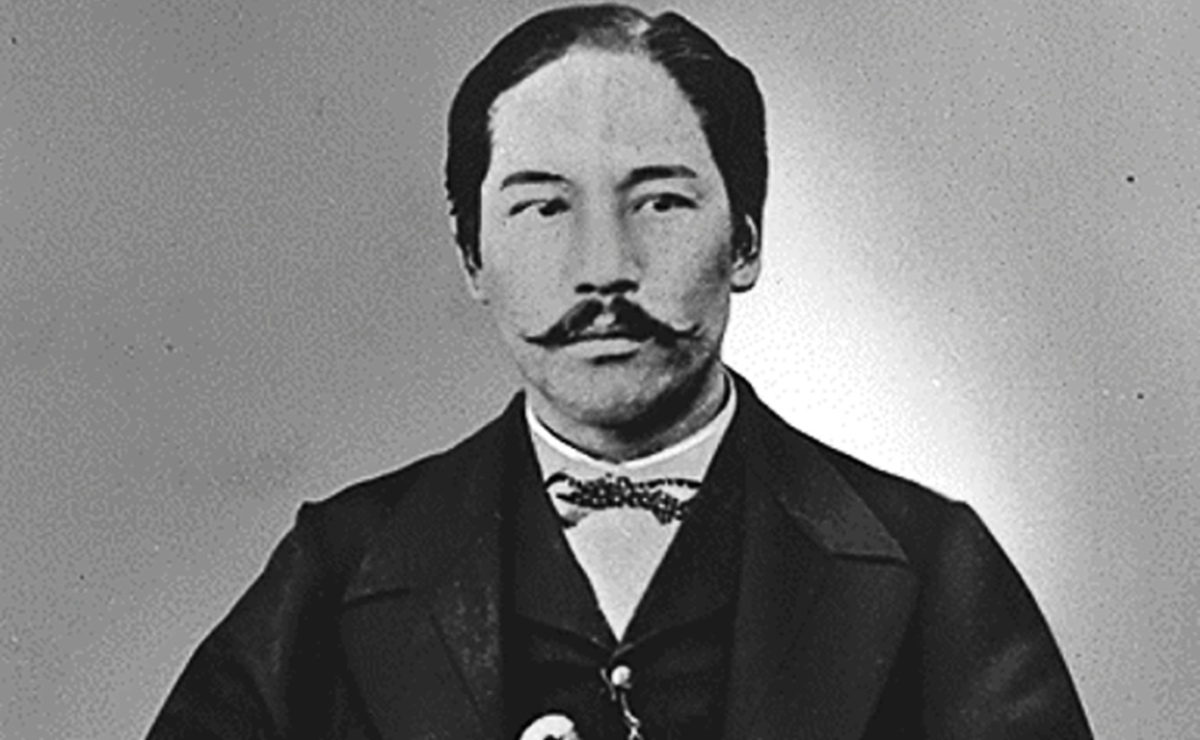

ナポレオン3世から贈られた軍服姿の徳川慶喜/wikipediaより引用

京都守護職であり会津藩主でもある松平容保、桑名藩主・松平敬親らを強引に連れてゆくだけでなく、そこには一艘の小舟も近づいてきました。

慶喜の愛妾・お芳が乗っていたのです。

彼女は追い払われそうになるものの、鉄火肌で気が強く、開陽丸に乗り込み慶喜と再会を果たしました。

敵前逃亡をしたうえに、船室から漏れ聞こえてくる女の声。

もう、徳川は終わった――そう幕臣たちが脱力する、最低最悪の責任回避がそこにありました。

大坂から船で脱出する慶喜を描いた錦絵(月岡芳年)/wikipediaより引用

さて、この顛末は他ならぬ榎本にとって屈辱的な話でした。

それというのも、彼がたまたま上陸し視察中であった際に、この逃走劇をしてやられていたのです。よりにもよって主君である公方様が、臣を騙したわけです。

榎本は苦い思いを噛み潰しながら、大坂城の金18万両を富士山丸に積み込むと、江戸を目指します。

先に江戸へ逃げ戻っていた慶喜は、勝海舟や山本鉄舟に【江戸無血開城】の交渉を丸投げし、自身は水戸へ引っ込み、生きながらえることになりました。

そんな慶喜を江戸で出迎えた幕臣たちは激怒していました。

勝海舟はこう毒付くほど。

「幕府には無傷の海軍があるでしょうが!」

その通りです。ペリー来航から15年、幕府海軍は十分世界に追いつき、稼働していました。

小栗忠順の抵抗策は、実行されたら勝敗がわからないと、西軍の大村益次郎すら嘆息したほど見事なものでした。

それでも肝心の総大将・慶喜にやる気がないのならば、もはやこれまで。

ただし、幕府にはほぼ無傷の海軍がありますし、陸軍だってそこまで差はありません。

西洋の最新銃を装備していた西軍に対し、お粗末な旧式装備しかない東軍――ゆえに戊辰戦争で敗北した、という図式にはからくりがあります。

なぜ西軍には最新鋭の兵器があったのか?

アメリカの南北戦争終結後、余った武器を売り捌きたいイギリス商人・グラバーらが売りつけたからです。西南諸藩の先進性とは関係がありません。

一方、東軍には最新鋭の兵器がなかったのか?

というと、幕府にはフランス製シャスポー銃がありました。あるいは長岡藩のガトリング砲もよく知られた存在ですし、さらに北の庄内藩には最新鋭銃器が揃っており、西軍相手に猛威を奮っています。

しかも、海軍に関して言えば、西軍は軍艦すら持ち得ていませんでした。

東軍にあった無傷の軍艦――榎本武揚は、どうしても諦めきれません。

なにせ、この当時はまともな海軍は実質的に幕府にしかありません。

江戸時代を通し、各地の大名は大型船建造を禁止されていました。この禁令のせいか、外国船が沿岸部に接近した際、うまく対応できないという弊害がありました。

そのため幕府以外でも軍艦製造を試みた藩がなかったわけでもありませんが、なかなか難しい。

結果的に幕府のみが、脅威的な速度で強力な艦隊を構築してゆくこととなりました。

そのことを察したのか、江戸城では【無血開城】の立役者たる高橋泥舟は榎本に対し降伏を説きました。

榎本は頭を下げ、ジッとその言葉を聞いています。これで一安心だと高橋らは安堵したものの、翌朝榎本の姿は忽然と消えており、海上へ向かっていたのです。

しまったーーそう高橋は思ったことでしょうが、止められまいという覚悟もあったのか、肩を落とすほかありません。

お互い武士、手の中に刀がある限り戦うことは必定。ましてや榎本は、江戸で産湯をつかった生粋の江戸っ子です。ここでおとなしく引き下がるわけもありませんでした。

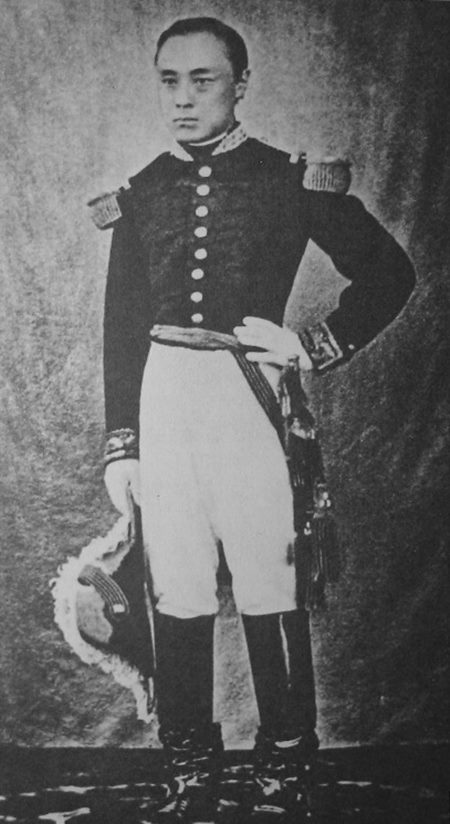

榎本には開陽丸、回天丸、蟠竜丸等の艦隊がありました。ここに大鳥圭介や土方歳三、フランス人士官ブリュネ、カズヌーヴを乗せ、榎本は蝦夷地へ向かったのでした。

武士の意地を見せたかったのか?

突発的な行動であったのか?

この榎本武揚の行動は、最後の悪あがきのように思われます。

土方歳三/wikipediaより引用

近藤勇を失い、死地を求めていた土方歳三に注目が集まり、どうにもこの意義がわかりにくくなっています。

一体なぜこのような行動をしたのか。

西洋列強も介入していた【箱館戦争】

その解明には、欧米列強の目論見が重要でしょう。

幕府は西洋列強と交渉し、その中で対処を考えました。

オランダ:付き合いが長く友好的である。しかし、なにぶん小さすぎる

アメリカ:一番乗りを果たした感があるし、そこまで悪意はないものの、南北戦争でそれどころではなさそうだ

ロシア:とにかく危険。露骨に対馬や樺太を狙っている。猛獣のようなものだ!

イギリス:ロシアに次いで危険な猛獣ゆえに、警戒すべし。信じてはいけない、言いなりになるなど論外だ!

フランス:消去法で選択するしかない。接近するには適している。蚕を欲していて、お互いにメリットはある

プロイセン:後発で接近してきたのは何か目論見があるようだ……

フランスを選んだ幕府に、イギリスは不満を募らせました。

日本の絹や生糸には魅力がある。それなのに、フランス商人ばかりに安く売りつけている。小栗忠順はじめ幕臣はなかなか言いなりにならない。

イギリスはアヘン戦争以来、極東攻略に前向きです。

日本各地の都市を攻める計画も立てておりましたが、損益を考慮し方針を転換します。

ロシアを挟み撃ちにもしたい――ならばいっそのこと従順な新政府を作り上げ、自国経済権に参加させた方がうまみがあるのではないか?

おとなしくさせるためにも、南北戦争で余った兵器を売り捌くためにも、いっそ内戦でも起こしてしまおう。そう考えていたのです。

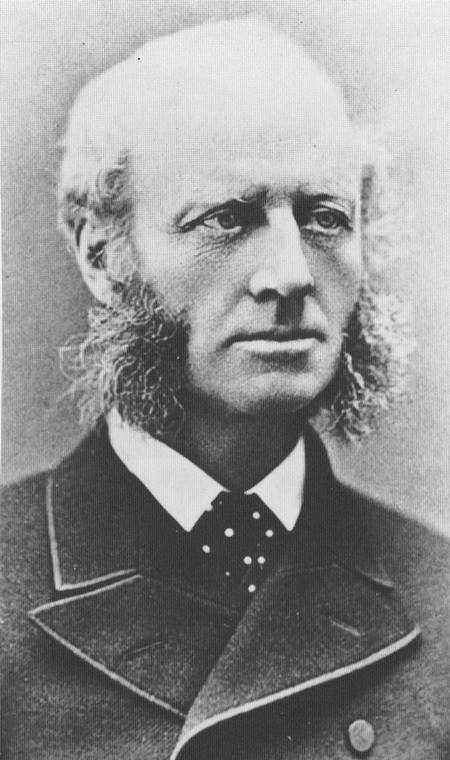

対日工作を主導した英国公使ハリー・パークス/Wikipediaより引用

プロイセンは内戦につけこもうとします。

【戊辰戦争】で苦しめられる会津藩と庄内藩に接近すると、武器を売り、蝦夷地を売り払うよう持ちかけたのです。

しかし会津藩と庄内藩の敗北により、これは実現しませんでした。

いずれにせよ、日本の内戦は、西洋列強にとってビジネスチャンスであり、その最終局面が【箱館戦争】でした。

西洋列強の新聞には、奮闘する榎本の風刺画が掲載されます。

海軍力が無きに等しい新政府軍は手も足も出せない。となれば、蝦夷地に独立国ができるかもしれない。そう興味津々でした。

とはいえ、明治2年(1869年)までもつれこみながら、結果的に【箱館戦争】は新政府軍の勝利に終わります。

新政府軍の勝利の背景には、海軍力を誇る大英帝国の影がありました。

【長州征討】について、福沢諭吉は苦々しく語り残しています。

あのとき外国勢力の助力を得てでも、長州を叩き潰しておけば倒幕はなかった。

それに対し徳富蘇峰は、海外勢力の援助を頼るとは何事かと反論します。

福沢はあしらいました。彼は知っていたのかもしれません。他ならぬ薩長側がイギリスの援助を受けていました。

長州征討で、イギリスは国際法だのなんだの持ち出し、海上での軍艦攻撃をせぬように幕府に釘を刺していたのです。

幕府はそれに従った結果、長州側が反撃に転じることができました。

そして【函館戦争】では、南北戦争のために用意されていたアメリカ軍艦が切り札となりました。

その手配にはもちろんイギリスが関わっています。

結局、戊辰戦争は、イギリスにとって美味いかたちで集結しました。

土方歳三ら多数の忠臣たちは戦死し、榎本武揚は囚われの身となります。

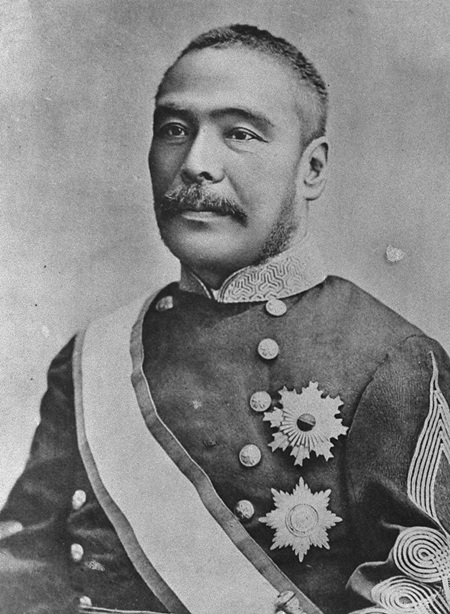

すると薩摩隼人である黒田清隆が、榎本を惜しみました。

熱血薩摩隼人である黒田が、榎本の才能を惜しみ助命する――このとき黒田は剃髪した写真も残されています。

榎本武揚助命嘆願のため剃髪した黒田清隆/wikipediaより引用

美談のようにも見えますが、冷静になってみれば榎本には使い道がありました。

特技は剣術、趣味は俳諧である土方歳三よりも、留学経験もあり、様々な知識を有した榎本は今後の人材としてはるかに優秀だったのです。なにせ、戦後獄中にいても、榎本は石鹸の製造法をまとめていたほどでした。

ただでさえ新政府には海軍の人材がいません。

ドタバタでついうっかり殺してしまった小栗忠順の失敗を繰り返すわけにはいかない。

そこで江戸に送られた榎本は、辰ノ口に投獄されると、投獄初日から牢名主となり、コソ泥やスリにまで慕われるのでした。

新政府で華麗なる出世街道を歩む

明治5年(1872年)1月6日、特赦により出獄した榎本は四等出仕を果たします。

まだ壮年であり、気力も知力も充実した榎本を、黒田清隆はあたたかく迎えます。

黒田清隆/wikipediaより引用

黒田は妻をドメスティックバイオレンス殺害したほど暴力的であり、精神状態も不安定で、薩摩隼人からも見放され、後半生は無意味とまで評されておりました。

なお、黒田は大河ドラマはじめフィクションにもあまり出てきません。五代友厚と非常に関係が深い人物なのですが、彼が目立つ朝の連続テレビ小説『あさが来た』、大河ドラマ『青天を衝け』、映画『天外者』にも黒田は出ていないのです。

五代友厚についていえば彼が関係したとされる【開拓使官有物払下げ事件】は冤罪だと最近見なされるようになり、フィクションでもそう描かれます。

しかしもう一方の重要な関係者である黒田抜きにしてその主張をされても、かえって怪しいと思ってしまうのは私だけでしょうか。

そんな黒田を見捨てずにいたのが榎本で、黒田の娘と長男を結婚させているのですから、わからないものです。

榎本の場合、幕末混乱期の最中に留学していたため、お互いに悪感情が湧きにくかったことも考えられます。

黒田が榎本を引き立てたのは【北海道開拓使】でした。

開拓使が廃止されたあとも、榎本武揚は以下のように鮮やかな経歴を残します。

◆外交

→樺太千島交換条約締結に尽力

◆大臣としての経歴

→内閣制度成立後、6度連続で逓信大臣、文部大臣、外務大臣、農商務大臣を歴任

◆教育

→徳川育英会育英学農業科(現・東京農業大学)を創設、学長をつとめる

→ 小樽商科大学の前身である小樽高等商業学校誘致に尽力

◆軍事

→海軍中将を務め、海軍葬をされる

こうした輝かしい経歴は、果たして現代において評価されているだろうか?

と考えると、どうにも埋もれているように感じてなりません。一体なぜなのでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!