以前、お雑煮の歴史について調べたところ、ハッキリとは地域性が見えにくい地方がありました。

「北海道」です。

複数の出身者に聞いてみたところ、これがバラバラ。

「宮城県からの開拓団だから、東北の味ですかね……」

なんていかにもありそうな答えが来たり、

「ご先祖様の土地から習ったもので、香川県がベースじゃないかな」

という意外な地域からの答えが来たり。

考えてみれば、北海道は明治時代以降、全国各地から色んな人々が入植した土地なんですよね。

では、いかなる事情で、彼らは新天地で暮らすようになったのか?

漫画『ゴールデンカムイ』、さらには大泉洋さんの『ファミリーヒストリー』でも注目された北海道開拓について振り返ってみたいと思います。

明治以前の移民

北海道への移住は明治から――。

と書いておいてなんですが……実は江戸時代以前にも移住者はおりました。

・本州の戦乱を避けた

・漂流民が住み着いた

・島流しになった

・奥羽が凶作で、作物を求めて渡来した

・アイヌと交易していて、そのまま住み着いた

・砂金目当てで住み着いた

・砂金目当てのふりをした切支丹(ただし多くが発覚し、処刑)

ざっとこんな理由ですね。

江戸時代、この地は松前藩の領土でした。

松前城

ただ、松前藩は本格的な移民ではなく、現地の人々と交易をして利益を得ることが目的でした。

※詳細は以下の記事にございます

-

なぜ松前藩は石高ゼロでも運営できたのか?戦国期から幕末までのドタバタな歴史

続きを見る

ロシア船の南下が目立つようになったのは18世紀末あたりから。

幕府も、警備のための移住が必要と認識するようになりましたが、過酷な気候で中々うまく進みません。

幕末には、奥羽諸藩に蝦夷地内に領土を与えて移住を促すものの、政治的混乱もあり、結局、失敗に終わっています。

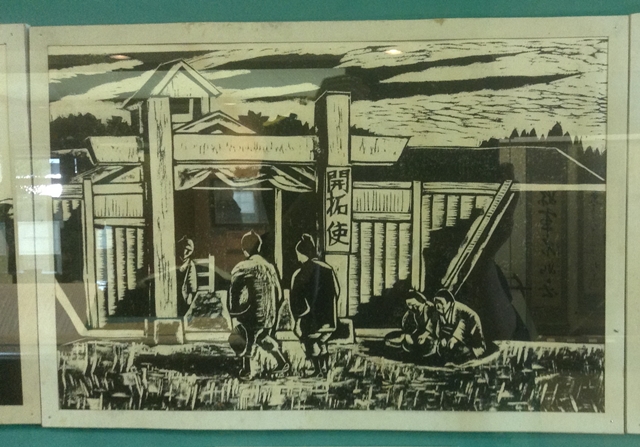

「開拓使」設置と初期の移民

年号が慶応から明治に変わった、激動の時代。

幕府に忠義を尽くした榎本武揚や土方歳三が夢見た「蝦夷共和国」は、半年ほどで解体しました。

そこで明治新政府は「開拓使」を設置します。

蝦夷地あらため北海道へ、組織的な移民が始まるのです。

ただ、これまた当初から問題がありました。

・藩閥政治の影響でモメる(佐賀系の開拓使に、長州系の兵部省が文句をつける)

・その結果「北海道まで来たけど、どこへ落ち着けばいいんですか?」状態の集団が発生

・募集がざっくりしていて、素行の悪いアウトローも入り込む

・ろくな装備もないまま移住させて、冬期間にバタバタと死人を出す

こんな調子でかなり混乱したようです。

また、志願した移民は、奥羽諸藩の士族が多数含まれておりました。

戊辰戦争で敗北し、行くところを失った士族たちが、新天地を求めて応募してきたのです。

なかなかエグい話ではありますが、新政府としては、

「政府に逆らった連中が移民となって苦労しても、仕方ない。流刑と移民の一石二鳥」

という発想もあったことでしょう。

イギリスの流刑地であったオーストラリアを彷彿とさせる関係です。

本サイト編集人氏のご実家・ご先祖様も、まさにこの開拓団一員だったようで、岩出山城主の伊達邦直と共に移り住んだとのこと。

肖像画の下に書かれた解説文を簡潔にマトメますと、以下の通り。

戊辰戦争に敗れて禄高を削減。

開拓を決意して、1871年に厚田郡へ移住するも、不毛の地だったため1872年に当別町へ移住した。

1881年、開拓の功により従六位に叙せられる。

文面だけではさほどの苦闘は感じられませんが、実態はほぼ流刑状態で、当初、奥羽士族以外は少なかったようです(小説『石狩川』(→amazonで無料)に詳しく描かれてます)。

それでも、彼らが根性で道を切り拓くニュースが伝わると、ぼちぼちと他の移民も増えてきます。

北海道の豊かな自然を目当てにして、漁業や農業で身を立てよう――。

そんな再チャレンジを決意させる大地、それが明治初期の北海道でした。

※続きは【次のページへ】をclick!