こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

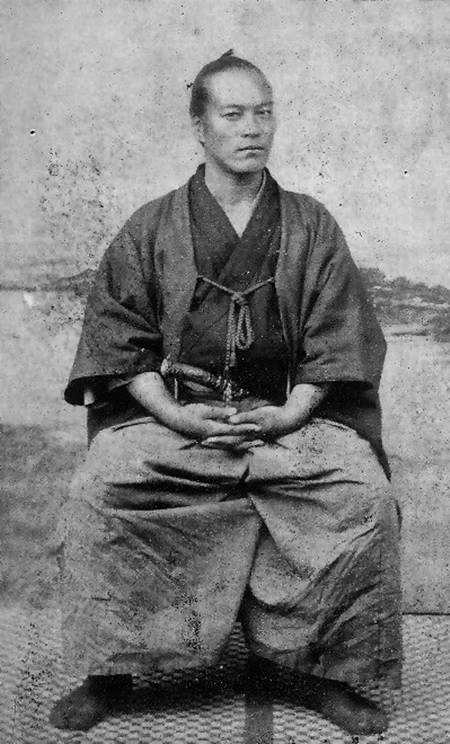

【榎本武揚】

をクリックお願いします。

福沢諭吉の筆が榎本を襲った

【上野戦争】が起きようと、動じることなく講義を続けていたと冷たく語った福沢諭吉。

しかし、腹の底では幕府崩壊への失望と悲しみが渦巻いていました。

そんな福沢のもとに、武士の意地を守り、函館でまで戦った幕臣がいたと耳に入ります。

なんて素晴らしいのだろう!

榎本が投獄されていると知ると、福沢は一肌脱ぎます。

家族に無事を知らせ、老母に代わって助命嘆願書を書き、差し入れする。黒田清隆、西郷隆盛らとともに助命運動にも参加する。

そして福沢ならではの気遣いを発揮します。

「牢ではさぞや退屈だろう。そうだ、榎本氏が好みそうな書物はどうだろう? 化学書がいいかな、オランダ語の洋書にしよう」

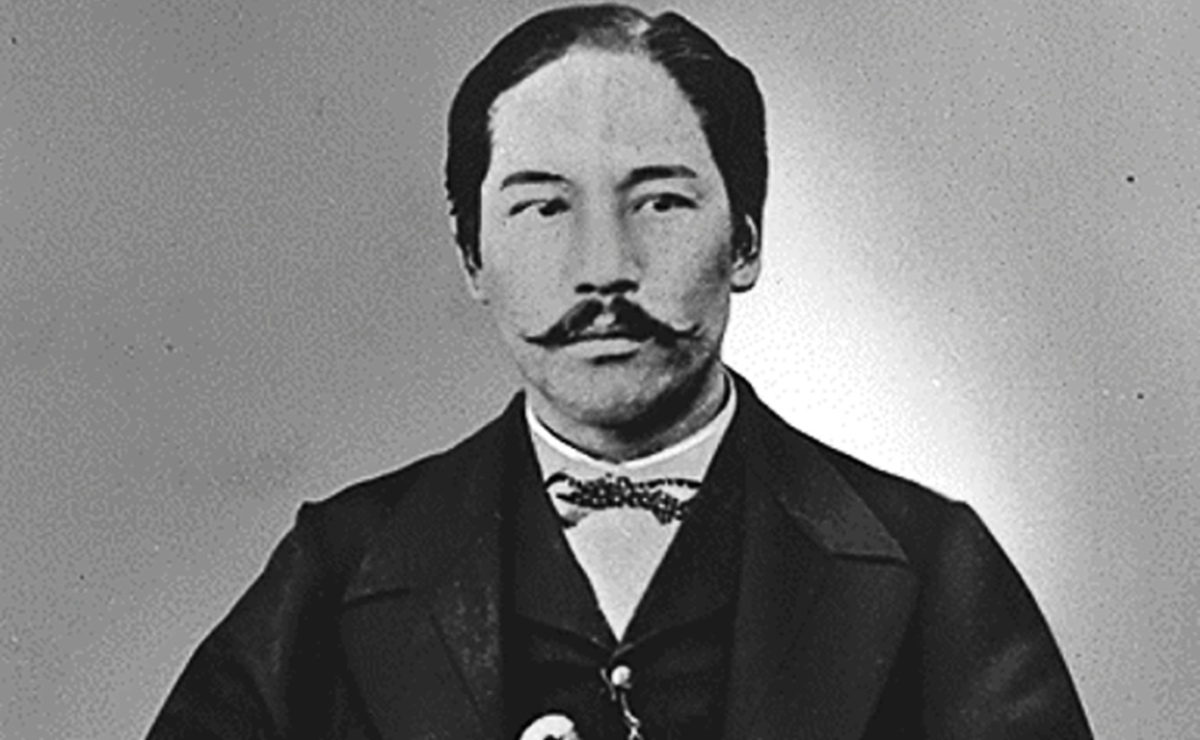

若き日の福沢諭吉/wikipediaより引用

しかし、ここで悲劇が起きます。

福沢諭吉は秀才でありますが根は文系です。理系の知識は乏しかったのでしょう。

榎本は差し入れた書物を見るとガッカリとし、姉への手紙でこう愚痴をこぼしたのです。

「差し入れの書物だが、初心者向けじゃないか。福沢の不見識には驚いた。彼はもっと学問ができると思っていたのに、ここまで初歩的とは、ため息をついてしまった。この程度の見識なのに学者気取りで弟子が百人余りもいるなんてね。この国は文明開化からまだまだ遠い」

なんとまあ、酷い言い草ですよね。

あまりに呆れたのか、榎本は釈放後も福沢にお礼はしていません。黒田清隆への態度と比べると、あまりに無神経に思えます。

そして時は流れ明治24年(1891年)――静岡の興津浅見寺に建てられた咸臨丸記念碑を福沢は見物していました。

咸臨丸とは福沢にとって思い出の船。その船上で勝海舟と出会い、徹底的に軽蔑したものです。

咸臨丸は幕府海軍に組み込まれ、江戸から函館へ向かうと、清水港まで流されたところで西軍の攻撃を受けてしまいます。

戦死者が海に投げ出されているところを、清水次郎長が一肌脱ぎ、葬りました。

その慰霊碑として明治20年(1887年)に除幕され、榎本武揚が出席し、記念碑の裏にこう刻んでいました。

人ノ食ヲ食ム者ハ人ノ事ニ死ス。従二位榎本武揚

◆咸臨丸記念碑(→link)

「は? どの口でそんなこと言えんの?」

この碑文は「徳川家の俸禄を受けたからには、徳川家に殉じるものである」という意味です。

戦死者を悼んでいるものとして穏当ではあるものの、まさしく「お前が言うな」状態。

榎本だって幕臣なのに死なず、のうのうと生きて、人生を楽しんでいる。嫌味たっぷりに、福沢は榎本を揶揄し続けます。

榎本さんには青雲の志があったのでしょうね。その実現のためには新政府にそりゃ出仕しますよね。

でも、思い出しませんか?

五稜郭であなたに殉じて死んでいった者たちのことを。そのあとに残されて路頭に迷う妻子のことを。

想像してみて胸が痛み、腸がズタズタになったりしませんか?

私が思うに、あなたのなすべきことは出家ですね。菩提を弔い隠棲するべきです――。

こういったことを『痩せ我慢の説』に記し、榎本と同じく批判対象としていた勝海舟のもとに福沢は送りました。

「忙しいので、それどころでもなく。好きになさい」

榎本はそう返答したものの、顔を真っ赤にして怒っていたとか。

これは私怨がある福沢だけのものかというと、そうではありません。福沢は出版前、『痩せ我慢の説』を旧幕臣仲間である栗本鋤雲に読んでもらいました。

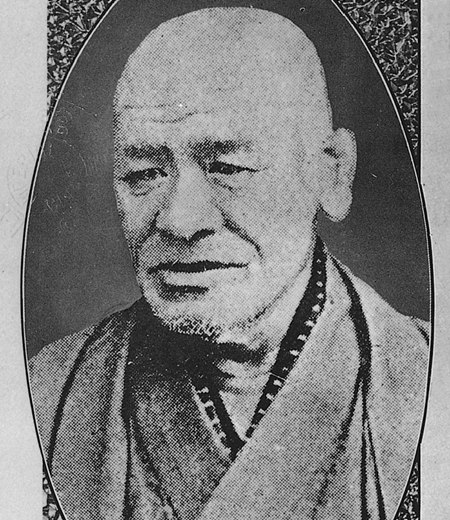

栗本鋤雲/wikipediaより引用

栗本も榎本を軽蔑しています。かつて栗本は榎本の顔を見て、こう吐き捨てました。

「よくも俺の顔が見られたもんよ」

榎本は言い返せず、ジッと黙り込むしかなかったとか。

「いいねえ、これぞ俺たちの言いたかったことだ!」

栗本は草稿を読み、福沢を励ましたものです。

旧幕臣も立場はそれぞれ異なるとはいえ、困窮した者が多い。そんな彼らは妬みと軽蔑の混じり合った複雑な感情を、榎本と勝に対して悪感情を抱いていたとしても不思議はありません。

そんなネガティブな感情を、筆のたつ福沢がまとめてしまったわけです。

誇りを選び、痩せ我慢して、苦しい生活を送った幕臣からすれば、新政府のもとでのうのうと贅沢な暮らしをする奴らなんざ、薄汚い裏切り者でしかありません……といった旧幕臣同士の泥沼の争いなんて、現代人に関係ないと思います?

それが、どうでもないのです。日本史の教科書にまでそんな事情が反映されています。

生きて、言ったもの勝ちの明治時代

さきほど出てきた咸臨丸がその一例でしょう。

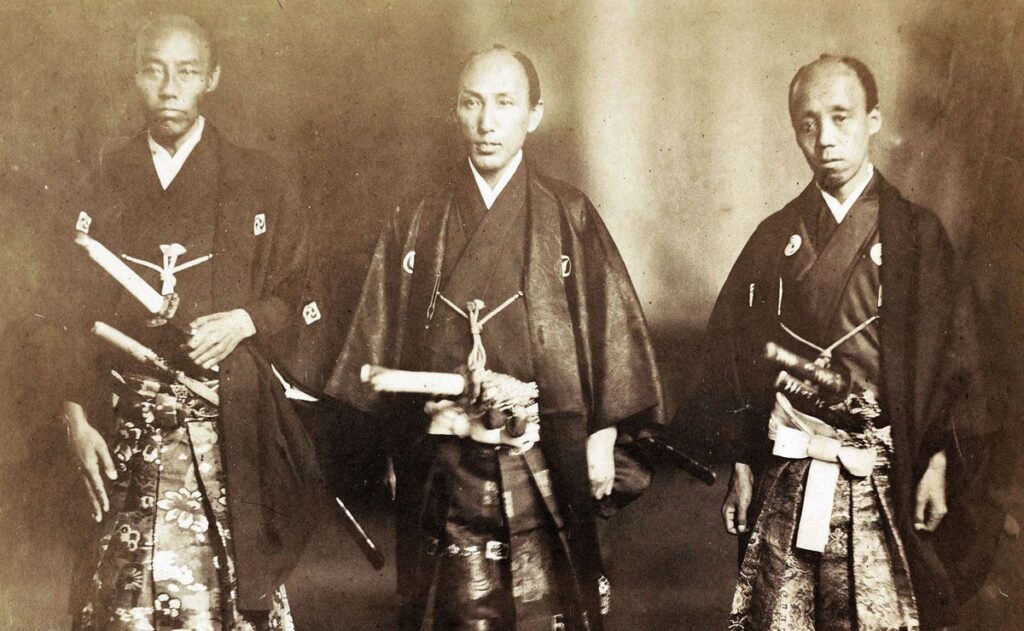

万延元年(1860年)、日米修好通商条約の批准書を交換のために派遣された【万延元年遣米使節団】の果たした役割は、なんといっても小栗忠順が最大です。

左から村垣範正、新見正興と共に写る小栗忠順(右)/wikipediaより引用

小栗はアメリカを相手に粘り強く交渉し、小判を通して金銀が一方的に流出している状況に歯止めをかけました。

しかし、後世においてその評価はどうか?

小栗が乗っていたポーハタン号よりも、勝海舟と福沢諭吉の咸臨丸の扱いの方がはるかに目立つ状況になっていますよね。実はこれも福沢が苛立っていたことのひとつでしょう。彼は勝を貶し、小栗を絶賛しております。

なぜ、そのような状況が現代まで続いているのか?というと、一言でまとめると「アピール」次第ということです。

新政府に出仕し、口達者で、『氷川清話』という著書もある勝は、自己アピールに余念がなく、その影響が現代まで続き、勝が過大評価されているのです。

代表的な例が【江戸無血開城】でしょう。

勝海舟と西郷隆盛が一室で語り合う結城素明の絵画『江戸開城談判』は非常に有名ですが、あの絵は事実誤認させるため、最近はあまり用いられなくなっています。

無血開城については、山岡鉄舟の交渉が大きな役割を果たしていますし、イギリスのパークスによる干渉もありました。

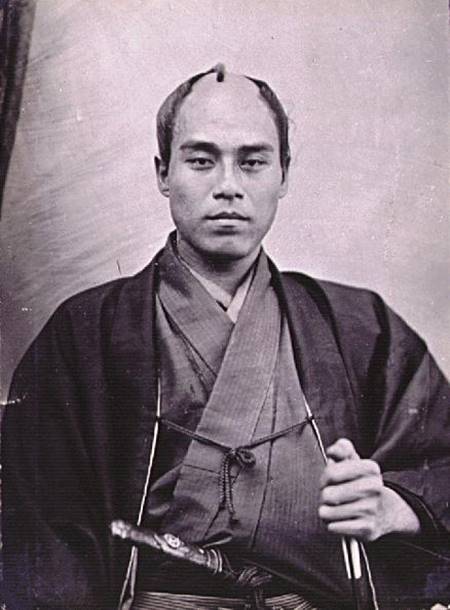

山岡鉄舟/wikipediaより引用

だからでしょう。明治の頃から山岡鉄舟の弟子たちは「俺の先生をなんだと思ってんでぇ、勝は大口叩いてふてぇ野郎だ!」とイライラしていたそうで。

ちなみに勝海舟は、小栗忠順を過小評価し、貶めるようなことも口にしていました。

【江戸無血開城】を主導したのが勝であり、小栗は徹底抗戦立案をしていましたので、そうした引け目もあったのでしょう。

そしてこれまた勝の言い分が通ってしまうため、小栗の評価が下がり、福沢がそれに対し苛立つという人間関係が幕末史の理解にまで影響を及ぼしている。

勝海舟は誰でも知っているけど、小栗忠順はそうでもない――幕末で果たした役割を考察すれば、この時点で相当おかしな状況であるのです。

勝海舟/wikipediaより引用

しかも、こうした状況は勝一人だけの問題でもありません。

明治時代は、大袈裟に物事を語り、ジャーナリストに出版させ、己の経歴を飾ることが処世術となりました。

必然的に生き延びた者が勝者となって歴史を描くことができ、徳川慶喜や渋沢栄一もこの典型例といえます。

福沢だって自分の心情や経歴を誇張しています。

それも彼は有能なスピーカーでした。

好意を抱いた者は喧伝し、援助する。紙幣の顔になる北里柴三郎が福沢に助けられた代表格でしょう。

北里柴三郎/wikipediaより引用

一方で嫌いなものは徹底してぶっ叩く――榎本には、厄介なアンチである福沢がつきまといました。

もしも福沢が榎本と仲良くできていたら、美辞麗句で讃えられ、人気も出ていたかもしれません。

榎本と福沢には同族嫌悪もあったのかもしれません。

聡明であり、プライドが高く、同時に社交性も有している。

そして、どちらも美男とされた。福沢諭吉は、訪れた屋敷の女中たちが袖を引き合い、こんなふうに囁き合っていたそうです。

「ねえちょっと、今日あのイケメンの福沢さんが来ているらしいよ!」

「マジ? 絶対顔見なくちゃ!」

この二人は写真を見ても只者では雰囲気が伝わってきます。

口髭をたくわえ、洋装で誇らしげに映る榎本。

アメリカ人少女とリラックスした顔で映る福沢。

榎本武揚(左)と福沢諭吉(1860年にサンフランシスコで撮影)/wikipediaより引用

両者ともに「俺は他の奴らとは違う!」となまじプライドが高かったため、衝突したのかもしれませんね。

エリートにはエリートなりの関係があったのでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!