「今の女性は強いからねぇ」みたいな言葉を耳にしますが、歴史を見ていると「昔の女性だってか弱いばかりでない」ことがわかります。

鎌倉時代には女性の領主が認められていたり。

江戸時代には大奥の政治力も重要視されたり。

その他の時代でも当主の母親の意見も尊重されるなど、女性が権利を有していた時代も多いものでした。

ただ、さすがに戦をやってのける人は少ない――ということで本日は九州の女丈夫を見てみましょう。

天正十五年(1587年)3月8日は、吉岡妙林尼(よしおか みょうりんに)という女性が鶴崎城を奪回した日です。

「尼」とついている通り出家した女性、つまりマダム。

絵・小久ヒロ

さらに「奪回」ですので、一度奪われた城を取り戻したということにもなります。まぁ、彼女だけの力ではないのですが、いずれにせよハンパない。

早速、見て参りましょう。

旦那は九州の関ヶ原・耳川で戦死

この時代の女性によくあることで、本名や生没年などははっきりわかっていません。

一説には「林家の娘で、名前は”林(りん)”だった」とも言われています。字面が林林になってしまうのでそれはどうよ? という気もしますね。

出家後の名に本名の一字をつけるというのもなくはないですが、それなら「妙(たえ)」さんのほうがありそうな気がします。

似た例として、「毛利元就の正室・妙玖(みょうきゅう)の本名は妙、あるいは玉(たま)、久(ひさ)のどれかではないか?」という説もありますね。

話を戻しましょう。

いずれにせよ妙林尼が吉岡家という大友宗麟の家臣に嫁いでいたことは間違いありません。

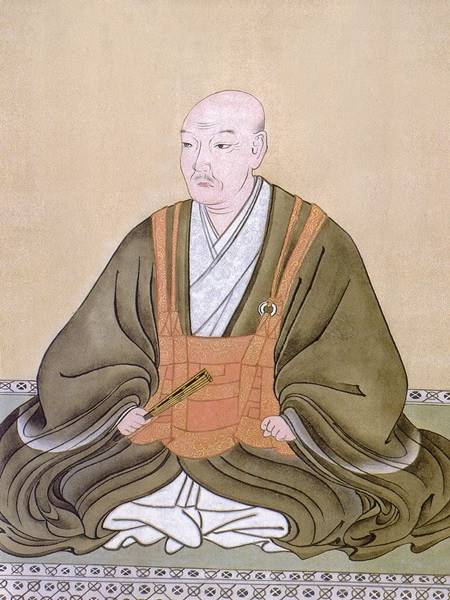

大友宗麟こと大友義鎮/wikipediaより引用

そしてその旦那といえば【耳川の戦い】であえなく戦死。

彼女は夫の菩提を弔うために髪を落とし、尼になったのです。

そんな事情を鑑みてくれるのは家中だけで、敵にとってはむしろ絶好のチャンスでした。

敵とは、九州統一を目指す島津家です。

この時期は、既に豊臣秀吉が動いており、天正14年(1586年)【戸次川の戦い】でぶつかり合った後、島津軍は妙林尼のいる鶴崎城へもやってきました。

戸次川では四国の名だたる名将らを蹴散らしてきていますから、島津軍の士気はうなぎのぼり。

対して鶴崎城はといえば……。

父に代わって当主になった妙林尼の息子は大友宗麟のところに行っており、ついでに若い兵も連れて行ってしまっていたため、城の中どころか周辺一帯まで女子供と老人しかいないような有様でした。

周辺の農民に畳や板を持ち寄らせて砦を作り…

普通の武家の女性であれば、

「命もしくはわが身と引き換えに、城兵と民の命をお助けください」

と頼み込むところだったかもしれません。

しかし、妙林尼はそうはしませんでした。

戦国の習いとはいえ、夫の仇同然の連中に好きにさせてなるものか! と思ったに違いありません。

彼女はただちに篭城を決意。

周辺の農民に畳や板を持ち寄らせて砦を作り、さらに鉄砲など武器の扱いを教えて即席の兵隊を組み上げます。

この思い切りと手際の良さからして、やはり元々武家の出身でしょうね。カーチャンかっこいい。

もしかすると、息子も「うちのカーチャンなら何とかしてくれる」と思ったからこそ城を留守にしたのかもしれません。

ほどなくして島津軍がやってきました。

十六度にわたる攻撃を受けても大丈夫

男手の少ない城だと侮ったのでしょう。彼らは力攻めに攻めようとしました。

そして、城方のしかけた落とし穴や、通ると音が鳴る「鳴子」という仕掛けに翻弄されます。

同時に鉄砲を撃ちかけられ、一筋縄ではいきません。

それでもやはり島津軍は城方をナメていたのでしょう。

攻撃を十六回仕掛けても、城はびくともしなかったといいます。カーチャンすごすぎ。

ただし、このときやってきていたのは島津軍の本隊ではなく、いわば別働隊でした。

そのため本隊から「早く合流しろ(#^ω^)」というお達しも来ており、島津軍はますます焦ります。

このままでは消耗する一方……と考えた島津方のお偉いさんは、「そうだ、和睦しよう」と決意しました。

※続きは【次のページへ】をclick!