激動の時代、幕末。

この荒波のような時勢に、志高く名を残したいと願い、魂を燃やし尽くしたのは、何も男性だけではありません。

勇敢な女性たちは、ときには武器を手に、ときには知性と感性を磨き、時代を生き抜こうとしました。

女性であるがゆえ表舞台に出ることは少ないながら、その志は決して男性に劣るものではないでしょう。

若江薫子(わかえ におこ)――。

彼女もそんな一人であり、生前は不遇ながら死後に功績が認められ、昭和3年(1928年)11月10日に正五位が贈られています。

その生涯とはいかなるものだったのでしょうか。

【TOP画像】若江薫子を描いた小説『秋蘭という女 (講談社文庫)(→amazon)』

天才少女・薫子

ときは天保6年(1835年)、京都――。

薫子(におこ)は若江家の8代当主・若江修理太夫量長(わかえ しゅりだいふ かずなが)の次女として誕生しました。

祖父も父も、和漢の学問に通暁した、学問の家系です。

先祖が菅原道真に連なることが薫子の自慢の種であり、彼女はしばしば「菅原朝臣若江薫子」と署名しました。

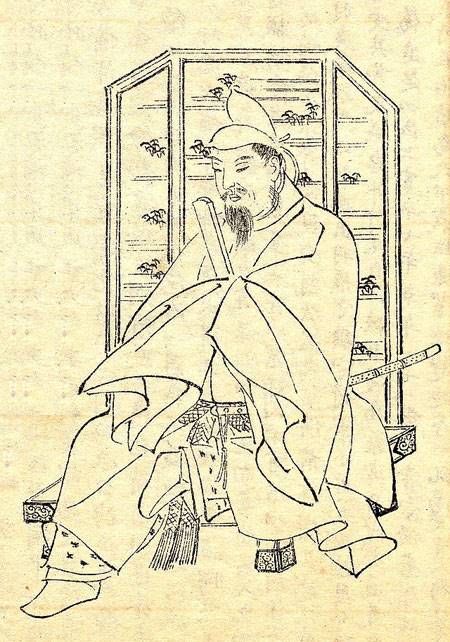

菅原道真像(菊池容斎)/wikipediaより引用

父・量長(かずなが)から学問の手ほどきを受けた薫子は、めきめきと力を発揮します。

記憶力に優れ、幼くして天才少女の片鱗を漂わせ始めると、彼女の学問に対する能力は、通常の女子が習う範囲をまたたく間に越えてしまい、学者にふさわしい質と量に達します。

それだけでなく彼女は力強く見事な筆跡と、鈴をふるような美声の持ち主でもありました。

スラスラと文字を書き、美しい声で漢籍を読む姿は優美そのもの。

ただし、それは彼女の容貌に目をつぶればの話でして。

薫子の顔は、色黒であばたのあとが残り、病の後遺症でひきつっていました。

そして、斜視の近眼でもあり、学問に集中するあまり背筋は曲がり、髪はろくにとかさず簡単に結わえただけ……身なりを気にしない女性だったのです。

父の量長としても、

「薫子は醜い娘だが、とても賢い。その才能に磨きをかければ……」

とでも考えていたのかもしれません。

才女として薫子をもてはやす一方で、「理屈っぽくて醜い女だなあ」と煙たがる人も多くいたのでした。

皇后の家庭教師

18才になった薫子は、秋蘭(しゅうらん)と号しました。

さらに20代半ばともなると、当代随一の女流学者として、周囲の注目を集めます。

「是非、うちの娘たちの侍読(じとう・家庭教師)になって欲しい」

万年元年(1860年)頃、薫子に左大臣・一条忠香からそんな話が舞い込みました。

薫子は左大臣家の姉妹を相手に学問や女性としての礼儀作法を厳しく教えます。

その甲斐あってか、姉妹は立派な女性に育て上げられました。

慶応3年(1867年)、孝明天皇のあとを継ぐ明治天皇のお后選びが行われました。

明治天皇/wikipediaより引用

結果、一条家の姫君姉妹にも白羽の矢が立ちます。

「姉と妹、どちらが皇后にふさわしいだろうか?」

そう問われた薫子は、熟慮の上「妹の寿栄姫」と答えます。

その意見も参考にされた結果、明治天皇皇后(後の昭憲皇太后)の入内が決まったのです。

和装の昭憲皇太后/Wikipediaより引用

彼女の発言力の強さがうかがえるでしょう。

皇后の家庭教師をつとめ、皇后付きの女官となった薫子。

得意の学問で成功をおさめた女性として、華やかな道を歩めたはずです。

しかし、彼女はそこで満足する女性ではありませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!