慶応四年(1868年)2月15日は、堺事件が起きた日です。

堺で起きたから堺事件……とはあまりにシンプルすぎて概要が全く伝わりませんが、平たくいえば「生麦事件や神戸事件の堺版」みたいな感じです。

まだまだ西洋諸国と外交慣れしていない日本で起きた、国家間のトラブルということになりますね。

何となくイメージできたところで、詳しいことを見ていきましょう。

堺の港に停泊していたフランス海軍デュプレクス

慶応四年(1868年)2月15日、堺港にはフランス海軍の「デュプレクス」という船がやってきていました。

日本に駐在していたフランス副領事と、中国・日本方面担当の司令官を迎えるためです。

遡ることこれより2ヶ月ほど前、大坂ではとある事故が起きていました。

天保山沖にやってきていたアメリカ海軍のボートが転覆し、乗っていた提督(海軍のお偉いさん)を含む数名が溺死してしまったのです。

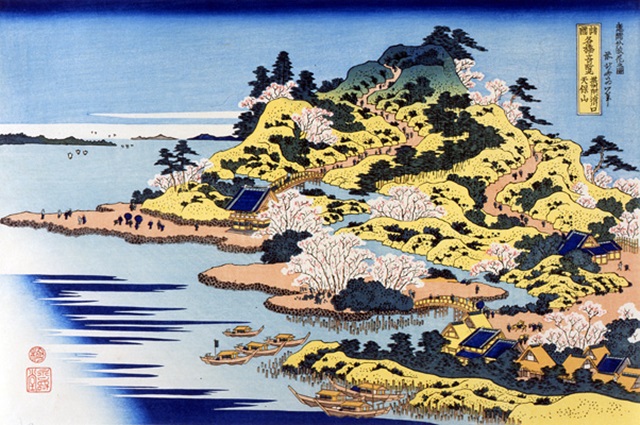

葛飾北斎の描いた天保山(川ざらえで出来た山)/wikipediaより引用

そのため、フランス海軍は「アメリカの二の舞いにならないよう、どこが深くてどこが浅いのか、波の様子はどうか、調べておこう」としました。

平たくいえば、港の測量です。

測量をするのに、一般の水兵の力はあまり要りません。

暇になってしまった彼らは、大坂の町に繰り出して遊ぶことにしました。

言葉も通じないのに、恐るべき行動力というか。かなりテンションが上ってしまっていたらしく、フランス水兵たちは日が暮れても船に帰ろうとしません。

ただでさえ外国人慣れしていない日本人が、警戒し始めるのも仕方のないことです。

住民たちは当時堺の警備を担当していた土佐藩士の警備隊に「偉人たちがうろついていて怖いので、何とかしてください」と訴えました。

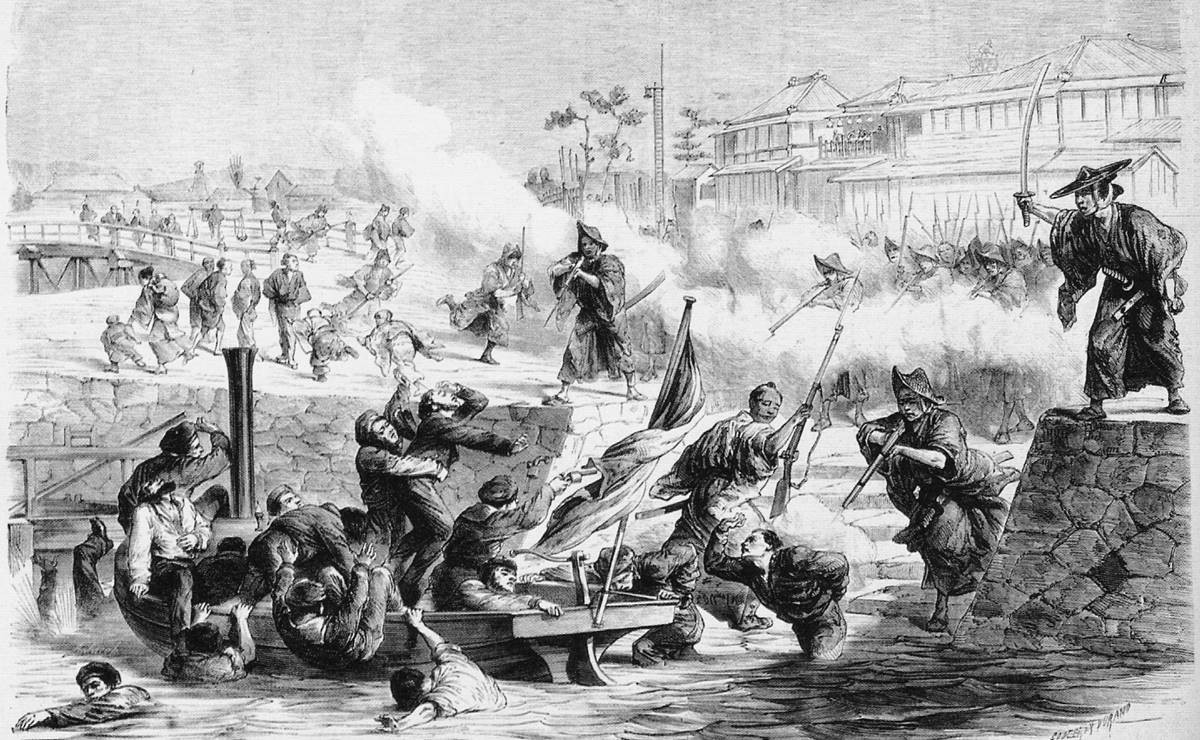

仏国公使「何もしていないのにいきなり発砲された」

通報を受けた警備隊は、フランス水兵たちに接触し、船に帰るよう促します。

しかし、当然のことながら言葉が通じません。

仕方がないので捕縛して連れて行こうとしました。

事の経緯が飲み込めないフランス水兵は、これまた当然のごとく抵抗。

そこで土佐藩の隊旗を奪うという無礼に出てしまいました。

言葉が通じないとはいえ、軍や国の旗を奪うというのは、相当失礼な行為です。

しかもそれだけではなく、フランス水兵たちが逃げようとしたため、警備隊はやむなく発砲しました。

そして起こった銃撃戦の結果、フランス水兵に多数の死傷者が出てしまいます。

海に突き落とされて、溺死した者もいたようです。

イギリス公使が間に入って取りまとめようと

非はもちろんフランス水兵にもありました。

しかし、仏国公使レオン・ロッシュたちは「何もしていないのにいきなり発砲された」と受け取り、日本側へ下手人の処罰その他の処分を求めます。

レオン・ロッシュ/wikipediaより引用

フランス水兵の葬儀を神戸居留地で執り行った際、ロッシュは弔辞としてこんな風に言っておりました。

「私は諸君の死の報復をフランスと皇帝の名において誓う」

どうやら静かに怒りを燃やしていたようですね。

一方、日本側の当事者の上司である土佐藩主・山内容堂は、京でこの事件の知らせを受けました。

たまたま京の土佐藩邸には、イギリス公使館職員アルジャーノン・ミットフォードが滞在しており、「この件に関わった藩士はきちんと処罰する、とフランス公使に伝えてほしい」と頼んでいます。

ミットフォードはただちにロッシュに連絡を取り、日仏間で解決のために動き始めます。

そしてロッシュは在坂中の各国大使と話し合った上で、下手人斬刑・陳謝・賠償などを求める抗議書を提出しました。

※続きは【次のページへ】をclick!