時は明治2年(1869年)冬。

明治天皇皇后の侍読(じどく・家庭教師)だった才女・若江薫子(わかえにえこ)は、あるニュースに飛び上がって喜びました。

同年1月5日に新政府参与の横井小楠が暗殺された――。

彼女はこんな風に思っていたのです。

「国学を修めながら、開国を唱えたあのような奸臣が殺されたとは、めでたい!」

薫子のような攘夷思想の持ち主がその死を喜んだという横井小楠。

実は極めて優秀な人物であり、彼がもし明治政府にいたのなら、もっと違った日本が出来ていたに違いない。

あの岩倉具視もそんな期待を抱いて登用したのです。

それがなぜ悲運の死に追い込まれてしまったのか?

横井小楠とは一体、どのような人物だったのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

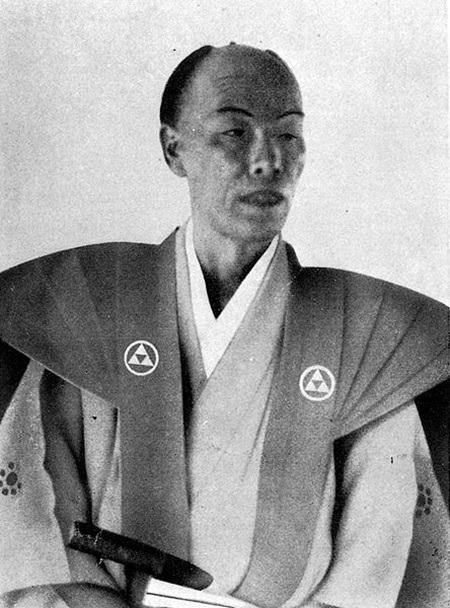

横井小楠/wikipediaより引用

熊本藩に生まれた秀才

横井小楠は、幕末から明治にかけて活躍した人物としては、年長の部類に入ります。

生まれは文化6年(1809年)。

肥後藩士・横井時直と母・かずの次男として、熊本城下内坪井町(熊本市)に誕生しました。

諱は時存(ときあり)で、小楠は号です。

彼を引き立てた福井藩の松平春嶽は文政11年(1828年)生まれですから、親子ほどの年齢差があったことになります。

横井は若い頃から学業優秀であり、主な経歴はざっと以下の通り。

文化13年(1816年)8歳で藩校・時習館に入校

天保4年(1833年)居寮生となる

天保7年(1836年)の講堂世話役

天保8年(1837年)に時習館居寮長(塾長)になる

天保10年(1839年)江戸遊学・幕臣の川路聖謨、水戸藩士の藤田東湖と校友

天保11年(1840年)酒の席で失態を犯し、帰国禁足処分に

さすがに、9才にして「明倫館」の教師になった吉田松陰には勝てませんが、それでもかなりの秀才であったことがご理解いただけるでしょう。

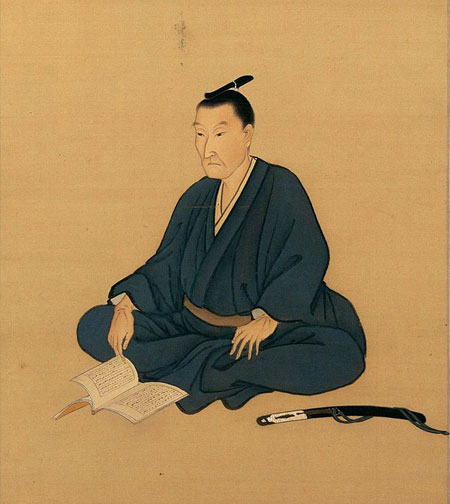

吉田松陰/wikipediaより引用

なお、ちょっと目を引く【酒席での失態】ですが、酒を飲みすぎてつい気が大きくなり、辛辣な政治批判をしたこととされています。

器物損壊とか、暴力ではなく、あくまで失言ですね。

今なら炎上ぐらいでしょうか。

彼自身も酒癖の悪さは自覚しており、藩の処分に不満どころか、むしろ当然だと受け止めたようです。

ともかく横井にとっての江戸遊学は、多くの有望者と知り合う絶好の機会でありました。

「肥後実学党」のリーダー

帰国した横井小楠は、藩の禁足処分がとけると、政治改革への志を強めました。

天保14年(1843年)、志を同じくする長岡監物・下津休也・荻昌国・元田永孚らとともに、『近思録』等の講学をスタート。

『近思録』といえば、大久保利通や有馬新七らで知られる薩摩藩の【精忠組】も、このテキストを読むこところから始まっています。

横井らの学習会は、藩校・時習館のあり方に異議を唱えるものでした。

幕末までまだ時間がありますが、早熟で志のある横井は、このままではいけないのだという志を抱いていたのです。

彼らが規範としたのは、李氏朝鮮の儒学者・李滉(イ ファン)です。

李氏朝鮮の儒学者である李滉の像/photo by Integral wikipediaより引用

真実の朱子学(=実学)を追究する彼らは、やがて「実学党」と呼ばれるようになります。

同時に横井は私塾で学問を教え始め、その門下生第一号が水俣の惣庄屋の子・徳富一敬でした。

この徳富の二人の子が、徳富蘇峰と徳富蘆花です。明治に活躍する秀才兄弟の父は、横井の弟子だったんですね。

「肥後実学党」を率いる横井の名声は、藩の枠を越えて広がり始めました。

それは、ある名君の耳にも届くのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!