歴史ファンなら誰もが一度は考えてしまうであろう、この問い。

特に幕末はキャラクターも豊富で、

「桐野も入っている四大人斬りで言えば岡田以蔵や河上彦斎もいるな……」

と、おそらく侃々諤々、結論など出せずに終わってしまうことでしょう。

上記のメンバーはいわば超実践派で、リアルに人を斬ったことで知られますが、一方で幕末当時は「道場」を中心に武名を誇った剣士たちも数多くいます。

その中で最強候補の一人として注目したいのが千葉栄次郎。

千葉周作の【北辰一刀流】でお馴染み、玄武館(千葉道場)の天才剣士です。

大河ドラマ『青天を衝け』の序盤で注目された千葉道場は、父・周作から息子・栄次郎へと引き継がれることで繁栄を期待されておりましたが、儚くもその夢は早々に途絶えてしまいます。

文久2年(1862年)1月12日はその命日。

天才・千葉栄次郎に一体何があったのか? その生涯を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

千葉道場と北辰一刀流

千葉栄次郎は天保4年(1833年)、武蔵国江戸神田お玉ヶ池(現在の東京都千代田区)に生まれました。

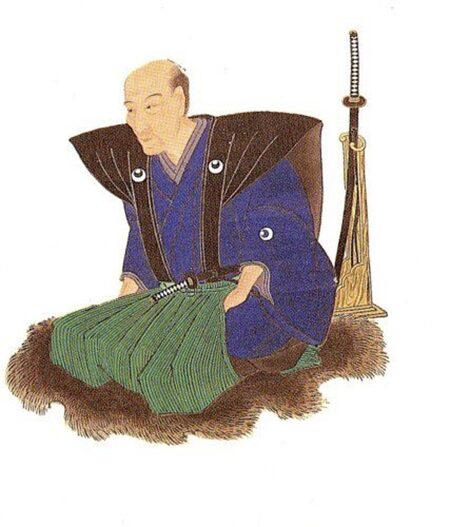

父は幕末の名剣士として名を馳せた千葉周作。

栄次郎の歴史を振り返るため、この父・千葉周作の経歴も先に見ておきたいと思います。

千葉周作/wikipediaより引用

周作は陸奥国気仙郡気仙村(現在の岩手県陸前高田市)に生まれ、その後、一家総出で江戸に近い下総国松戸へ移住しました。

16歳の周作少年は小野派一刀流・浅利又七郎義信に弟子入り。剣術の腕をメキメキと伸ばしていきます。

もとより天賦の才があったのでしょう。

周作は優れた剣士から次々と指導を受け、免許皆伝を言い渡されますが、このとき彼は、流派の改良をめぐって師匠の又七郎と対立してしまいます。

本当は義理の息子として浅利道場を継ぐ予定だったのですが、最終的に絶縁してしまいました。

道場を去った周作は武者修行の旅に出て、先祖代々伝わっていた北辰夢想流と小野派一刀流をかけ合わせた新しい流派を創設します。

坂本龍馬が習得したことでも知られる【北辰一刀流】ですね。

坂本龍馬

そして文政5年(1822年)、周作は日本橋品川町に道場「玄武館」を開きました。

北辰一刀流は免許習得が容易だっただけでなく、竹刀を用いた合理的でわかりやすい指導から人気を博し、3年後の文政8年(1825年)には神田お玉ヶ池に道場を移転。

広さ、門下生の数ともに随一の存在へ成長し、実に「江戸の三大道場」と呼ばれるまでに成長します。

【江戸の三大道場】

江玄武館・斎藤弥九郎の「練兵館」

桃井春蔵の「士学館」

千葉周作の「玄武館」

こうした道場は剣術修行の場としてだけでなく、諸藩の剣士たちが天下を語り合う「サロン」のような役割も持ち合わせていました。

栄次郎が生まれ育ったのは、そんな道場でした。

「千葉の小天狗」と呼ばれた千葉栄次郎

北辰一刀流の始祖から生まれた千葉栄次郎は、兄弟の仲でも飛びぬけた才能を誇っていました。

幼いころから周作に学び、14~15歳のころには「千葉の小天狗」として名を馳せるようになります。

19歳のときには、幕末でも屈強な一派として知られる「神道無念流」斎藤弥九郎の三男・斎藤歓之助と試合をしました。

斎藤弥九郎/wikipediaより引用

栄次郎と同年の斎藤歓之助もまた、父親の七光りではなく「鬼歓」と呼ばれるほど激しい剣技の持ち主。

その対決で栄次郎は胴や小手を決め、見事に勝利します。

若き天才同士の戦いに勝利した彼の名声は、江戸中に鳴り響いたことでしょう。

勝海舟・高橋泥舟とともに【幕末の三舟】として知られる山岡鉄舟もまた北辰一刀流を学んでいたのですが、栄次郎との間に次のようなエピソードを残しています。

ときは安政2年(1855年)、鉄舟まだ20歳の頃の話です。

※続きは【次のページへ】をclick!