文久2年(1862年)1月14日は奄美大島に流されていた西郷隆盛が、鹿児島へ向けて阿丹崎を出帆した日です。

西郷はその4年前の安政5年(1858年)に、錦江湾で月照と共に入水。

二人は平野国臣らに引き揚げられ、僥倖にも西郷だけは息を吹き返しました。

しかし、彼は死んだも同然の立場。

薩摩藩としても、幕府から睨まれ、入水騒動を起こした人物を放置というわけにもいかず、表向きは死んだことにして、藩の流刑地・奄美大島へ島流しにしていたのです。

ほとぼりがさめるまで暮らし、いずれ戻ってこさせよう――それが藩上層部の判断でした。

かくして無念の気持ちを抱えたまま、南の島での生活を余儀なくされた西郷。

いったい彼は、どんな気持ちで暮らしていたのでしょうか。

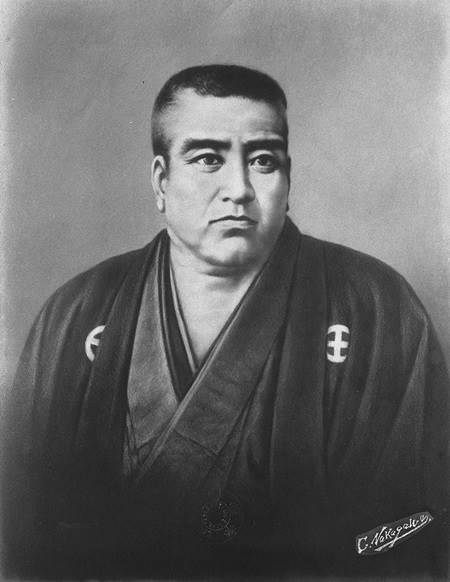

西郷隆盛/wikipediaより引用

気候は最悪、島民も最低と思った

偉大なる主君・島津斉彬の死。

その死によって一橋派は敗北し、さらには月照一人だけを死へ送ってしまう――。

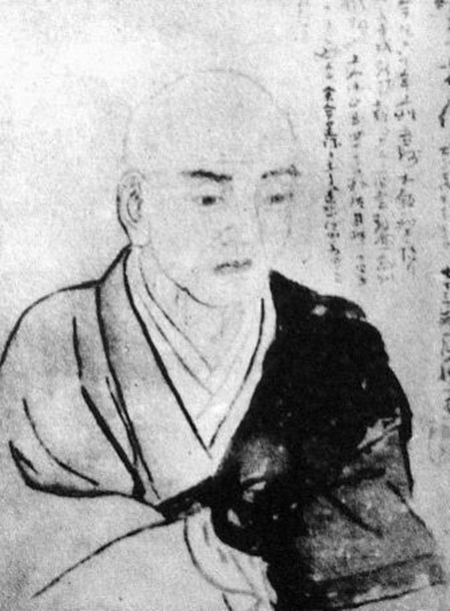

月照/wikipediaより引用

そんなストレスフルな西郷は、島に着くや、大久保正助(のちの大久保利通)に手紙を送っています。

ざっと訳しますと……。

気候が本土と違って酷い

島の女は美人揃いで京大阪よりよいくらい

でも、手の甲に入れ墨を入れていて気持ち悪い!

キモッ!(原文は【あらよう】という驚きの間投詞)

島の【けとう】(=毛唐・日本人以外への侮蔑表現)は、はぶ性(ハブのような気質)でこちらにつけ込んで貪ろうとする

んんっ?

これはどうしたことでしょう。

大西郷の【敬天愛人】イメージとはかなり異なる、生々しい愚痴っぷり。

悲劇が重なった後で前向きになれるハズもありませんが、にしても現地の人にかなり厳しい感情を抱いていたことがわかります。

奄美の美麗な海も、流罪となった西郷にはただただ虚しかっただけなのかもしれません。

イマイチ島になじめない西郷

2018年の大河ドラマ『西郷どん』で描かれた西郷は性格が明るく、誰とでもすぐに打ち解けられる、いわば好青年のように見えました。

しかし、その人物像が史実で正しいかどうかは、意見の別れるところです。

奄美大島に送られたときは異文化の島民と全く打ち解けられず、ストレスがたまりまくり。

気候が合わないばかりか、薩摩や京都、江戸では政治が動いているだろうと考えても、自分には何も出来ない――そう鬱憤をため込み、島民から「気持ち悪い男だ」と思われていました。

なにせ、西郷ときたら、やたらと奇声をあげ、木刀を振り回していたというのです。

状況的にみて、薬丸自顕流の稽古かもしれませんが、知らぬ者からすればやっぱり怖いものでしょう。

以下の動画で、その稽古の激しさがわかります。

※4:30あたりから「猿叫」と呼ばれる独特の掛け声

こうして島の人たちに付けられたアダ名は

【大和のフリムン(本土の狂人)】

でした。

西郷は、龍郷という場所にもなじめず、住居を変えて欲しいと願うほど。

流人として扱われることも不本意でした。

6石という扶持米をもらっているのだから、流人扱いは不本意だと嘆いているのです。

島なら島なりの生活を受け入れて楽しんでいそうなイメージすらあったのに、どうも様子が違う。終始、後ろ向きなのですね。

精忠組を率いる大久保利通に対して、自分は一体何をしているのか。

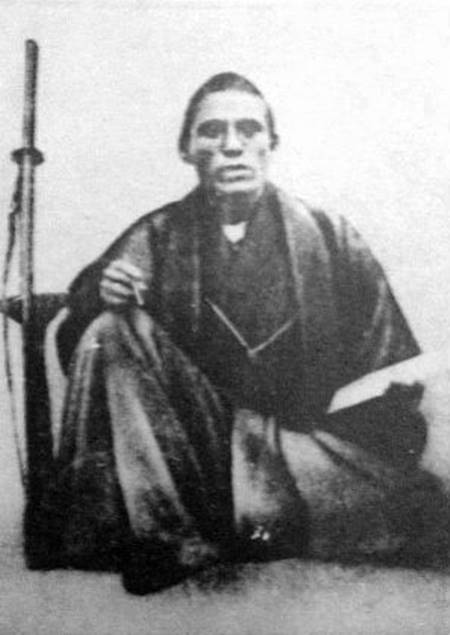

若かりし頃の大久保利通/wikipediaより引用

不甲斐なさ、やるせなさばかりが募ってきて、冷静に自分の立場を見直す余裕はなかったようです。

もちろん南国を楽しむ――なんてノンキな発想もありません。

※続きは【次のページへ】をclick!