徳川慶喜を将軍とするため、島津斉彬の懐刀として暗躍した西郷隆盛。

その願い叶わず、同じく一橋派だった僧・月照と、鹿児島の錦江湾に身投げしたのは有名な話であり、『西郷どん』はじめとする各種の西郷ドラマでは前半最大のクライマックスとなっています。

結果、入水をして月照は亡くなる一方、西郷は息を吹き返しています。

一体なぜ、そんなことになったのか?

このとき彼らを引き揚げたとされる人物がいたのです。

平野国臣(ひらのくにおみ)――。

文政11年(1828年)3月29日に生誕した福岡藩士であり、これが幕末においても屈指の変わり者キャラでして、作品次第では、いつ人気爆発となっても不思議ではない底力があります。

その生涯を振り返ってみましょう。

平野国臣/wikipediaより引用

変なコスプレの尚古主義者

平野は文政11年(1828年)、福岡藩足軽・平野吉郎右衛門の二男として誕生しました。

西郷とは旧暦で1才下になり、ほぼ同年代となります。

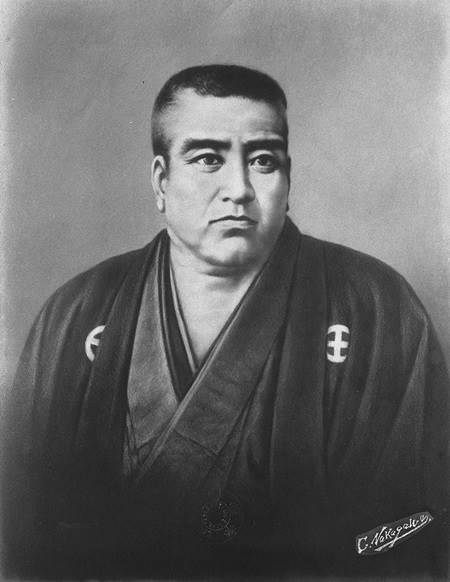

西郷隆盛/wikipediaより引用

平野の運命を決定付けたのは、21才頃から富永漸斎に国学を学んだことでした。

「日本本来の古制を尊ぶ思想」という尚古主義に傾倒したのです。

具体的に平野の尚古主義とはどういうことか?と申しますと。

・月代を剃るようになったのは、兜を被ると蒸れるためだから。つまり、戦国の世になってから→総髪に戻す

・刀も今のようになったのは時代がくだってからのはず→毛鞘の太刀を佩く

・衣類だってそもそも今の形になったのはそう古くないはずだ→烏帽子直垂や義経袴を着用

要するに、過去の時代のコスプレをしたようなものです。

流石にそれはおかしい!つーことで、上司にも「おまえ、その格好、何なんだよ」と注意されたこともあります。

なんせ毛鞘の太刀というのも、ともすれば尻尾のようにも見えてしまう。

「何あれ? 変なカッコ!」と、クスクス笑われるなんてこともありました。

犬追物の復活を提言し、幽閉されてしまう

「その時代に、コスプレは流石にないんじゃないの?」

そんな疑問を抱かれるもしれません。

ところが、そうとしか言えないのでありまして。

同時代の人たちからも「アイツ変な格好だよな」と思われており、養子に入っていた家からも離縁されて、実家に戻る羽目になっています。

名前も、南北朝時代以前に戻すとして「次郎」としました。

「国臣」という名乗りも、「国の家臣」という意味です。

それはもう徹底しており、 安政4年(1857年)には、藩主に「犬追物」の復活を提言し、そのせいで幽閉までされているのです。

犬追物とは、犬を放って馬上から弓矢(刺さらないよう特殊な鏑矢を使った)で追う競技ですね。

鎌倉時代から流行った「流鏑馬」と「笠懸」と並ぶ、武士の鍛錬の一つでしたが、戦国時代には廃れてしまい、島津氏はじめ一部の家に伝わるのみでした。

そう考えるとやはり戦国気風の強い薩摩も藩自体が独特であり、平野が西郷らとウマが合うのも自然の流れだったのかもしれませんね。

かくして平野は、

「なんか変なコスプレをした、バリバリの尚古主義がいるみたいだね」

「変人だけど、熱い魂はあると思うよ」

ということで、他藩でまで噂になり始めたのです。

西郷と月照の入水を目撃する

平野は各藩の重要人物と交流するようになりました。

それが名だたるメンバーです。

薩摩藩の西郷隆盛、大久保利通、北条右門(島津斉彬側近)。

長州藩の勤王豪商・白石正一郎。

他にも梅田雲浜や梁川星巌などなど。

安政5年(1858年)、井伊直弼の【安政の大獄】が始まると、平野と懇意にしていた人物も処罰対象者として追われることとなりました。

井伊直弼/wikipediaより引用

平野は、懇意の僧・月照を逃すため、西郷と尽力。

薩摩までたどり着きます。

しかし薩摩藩は、月照を「日向送り」(※薩摩と日向の国境で切り捨てる=つまり死刑)と決定してしまいます。

そんなことはデキない、と腹をくくる西郷。

かくして平野と西郷、月照の三人は錦江湾を眺めながら酒を酌み交わします。

海を見つめながら、彼らは何を思ったのでしょうか。

三人は船に乗り、西郷と月照は、突如、身を投げました。

慌てたのは平野です。

急いで二人を引き揚げ、蘇生を行ったものの、息を吹き返したのは西郷だけでした。

平野は二人を薩摩藩に届けると、お得意の尚古コスプレで笛を吹き鳴らし、尊皇攘夷の志をアピールしながら、薩摩を後にしました。しかし……。

※続きは【次のページへ】をclick!