歴史の舞台に颯爽と現れ、そして時代の渦に呑まれてしまってから150年。

幕末史で燦然と輝く存在――それが新選組です。

彼らの魅力は個々に強すぎるキャラクターですが、中でも一番人気は「鬼の副長」こと土方歳三ではないでしょうか。

天保6年(1835年)5月5日が誕生日。

白皙(はくせき・色白)のイケメンでクール。

存命当時からモテモテ。

現代においても、愛しのトシさんを主役としたフィクションも多く、小説、ドラマ、乙女ゲームまで、とにかく大人気です。

そんな「鬼の副長」にはもう一つの顔があります。

俳諧です。

大切なことなのでもう一度言います。

俳諧です。

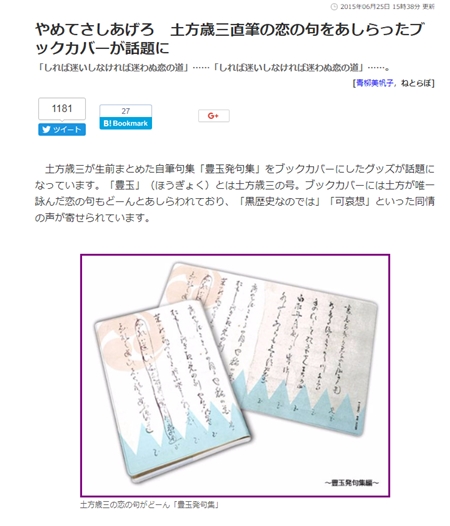

彼は句を詠むという風流・シャレオツな一面もあり、下記のように黒歴史(?)としてブックカバーにもなりました。

◆やめてさしあげろ 土方歳三直筆の恋の句をあしらったブックカバーが話題に(→link)

ねとらぼさんより引用

では、トシさんはどんな句を詠んでいたのでしょう?

近藤でさえ漢詩を嗜んでいた!?

武士というのは本来、弓矢を取って馬に乗る階層の人たちです。

しかし時代がくだるにつれ、武士の理想は文武両道とされるようになり、いくら武勇に長けていても、学識や風雅の道に欠けているようではものたりない、と評価されるようになりました。

江戸時代になると、この傾向はさらに強くなります。

長州の明倫館や会津の日新館など、各地で藩校が作られ、武士の子弟は教育が必須となるのです。

明倫館の跡地に建つ明倫小学校

学びの場は藩校だけではありません。

幕末には多くの武士が剣術道場で腕試しをしておりましたが、こうした道場では剣術だけではなく、教養も学ぶことができたのです。

まさに文武両道。どちらも磨いていたわけです。

幕末に活躍した武士は、皆こうした教育を受けており、漢詩や和歌で心情を表すことができました。

男性だけではなく、武士階級の女性も、文学のたしなみがありました。

安政の大獄に散った梁川星巌(やながわ せいがん)の妻・梁川紅蘭(やながわ こうらん)は見事な漢詩を数多く詠んでいます。

土方にとっては盟友とも言える近藤勇も、こうした武士の教養を持ち合わせています。

近藤勇/Wikipediaより引用

近藤は一切シャレたところのない、無骨一辺倒、きちんとした教育を受けていない田舎者というイメージがあるかもしれません。

ところが実際には、武士としての基本的な教育を受けていて、幼い頃から漢文に親しんできました。

漢詩という形で教養が残されているのです。

彼の場合は詩作が好きというよりも、教養として学び、ここぞという時には作ることができた。そんな感じでしょうか。

では、土方はどうだったのでしょうか。

これはやっちまったなぁ……がチラホラ

土方は武州多摩郡石田村の比較的裕福な家に生まれました。

11才で呉服商に奉公に出るも、耐えきれず出奔。

17才でもう一度木綿問屋に奉公に出ると、今度は奉公先で女性がらみの揉め事を起こしこれまた退職、石田散薬を売り歩くことになったわけです。

フィクション等では鬼の副長と呼ばれる土方ですが、実際は色白のイケメンで撫で肩、商人風の柔らかい物腰でした。

呉服商や木綿店員といえばアパレル系です。

土方歳三/wikipediaより引用

その頃のアパレル店員としての経験が、そういった態度につながった可能性がありますね。

土方が俳句を詠むようになったのは、石田散薬の行商時代です。彼の家族ら周囲も俳句を嗜んでいましたので、その影響でしょう。

しかし、彼の俳句は決してうまいものではなく、現代人が読んでも「これを書き残したのはやっちまったなぁ」というのがチラホラ。

武士階級が教養として学ぶ和歌や漢詩と異なり、俳諧はあくまで町人の娯楽でした。

教養としてハイクを詠むのは『ニンジャスレイヤー』の世界だけ。俳諧を嗜むお武家さんもおりましたが、その場合、あくまで趣味としての扱いです。

たとえば現代人は、用途に応じてSNSをつかいこなしますよね?

政治への意欲を語る場合は、フェイスブックやツイッター。

おしゃれな日常を皆でシェアしてつながりたいならばインスタグラム。

インスタでは、まず政治的思想を発信することはないでしょう。

当時の感覚を今で言うならば

Facebook=漢文

Instagram=俳諧

といったところでしょうか。

大ざっぱな分け方ではありますが、俳諧というのは政治的意識高い系には不向き、皆で楽しいおしゃれライフをシェアしよ♥というノリでした。

では、せっかくですのでお二方の作品を見てみましょう!

もしも近藤がFacebook 土方がインスタを

まずは近藤さんから!

もしも近藤勇さんがFacebookを使っていたら(超絶意訳)

◆近藤勇の漢詩「有感作」

只應晦迹寓牆東

喋喋何隨世俗同

果識英雄心上事

不英雄處是英雄

「思うところがあって投稿します。

こんな時代は、世間からちょっと離れるべきなんじゃないかと思います。

人が軽々しく言うことなんて気にして真似なんかしていられないんです。

俺もやっと英雄の考えがわかるようになったんですよね。

ちょっと英雄ならむしろ考えないかな、ってことがかえって英雄らしい、ってことです」

お次は土方歳三さんの一句!

もしも土方歳三さんがインスタ派だったら(超絶意訳)

◆武蔵野やつよう出て来る花見酒

武蔵野でお花見。つい酒飲み過ぎちゃう……。でもそれが楽しいよね♥

とまぁ、SNS投稿で例えますと、このくらい温度差があるわけですね。

ただしこの両者を比べるのはどうか、とも思います。

武士としての近藤の教養と、あくまで武士デビュー前、俳諧が趣味の商人だった頃の土方。

比較するにしても性質的にまったく違うのです。

土方の俳諧と他の人の漢詩や和歌を並列にして教養レベルや思想を比較するのは、あまり適切ではないわけです(といいつつ、私も本稿でしていますが)。

※続きは【次のページへ】をclick!