天文19年(1550年)5月4日は足利義晴の命日です。

室町幕府の12代将軍ですが、「知らん」という方は大河ドラマ『麒麟がくる』の向井理さんや滝藤賢一さんを思い出してください。

彼らが演じた足利義輝(向井さん)と足利義昭(滝藤さん)の父親が足利義晴であり、史実においては、崩れかける室町幕府を立て直そうと努力して、結局、衰退させてしまう哀しい将軍でもあります。

いったい義晴はどんな奮闘を強いられ、そしてどんな最期を迎えたのか。

足利義晴の生涯を振り返ってみましょう。

父・義澄が近江の六角氏に身を寄せていた頃に誕生

足利義晴は永正三年(1511年)、父である十一代将軍・足利義澄が、近江の六角氏に身を寄せていた頃に生まれました。

十代将軍・足利義稙が上洛したことによる戦火を避けるため、京都から避難していたんですね。

もう、この時点で相当厳しい状況でしょう。

義晴が生まれて5ヶ月程で父親の義澄は亡くなっており、親子の会話はほとんどなかったと思われます。

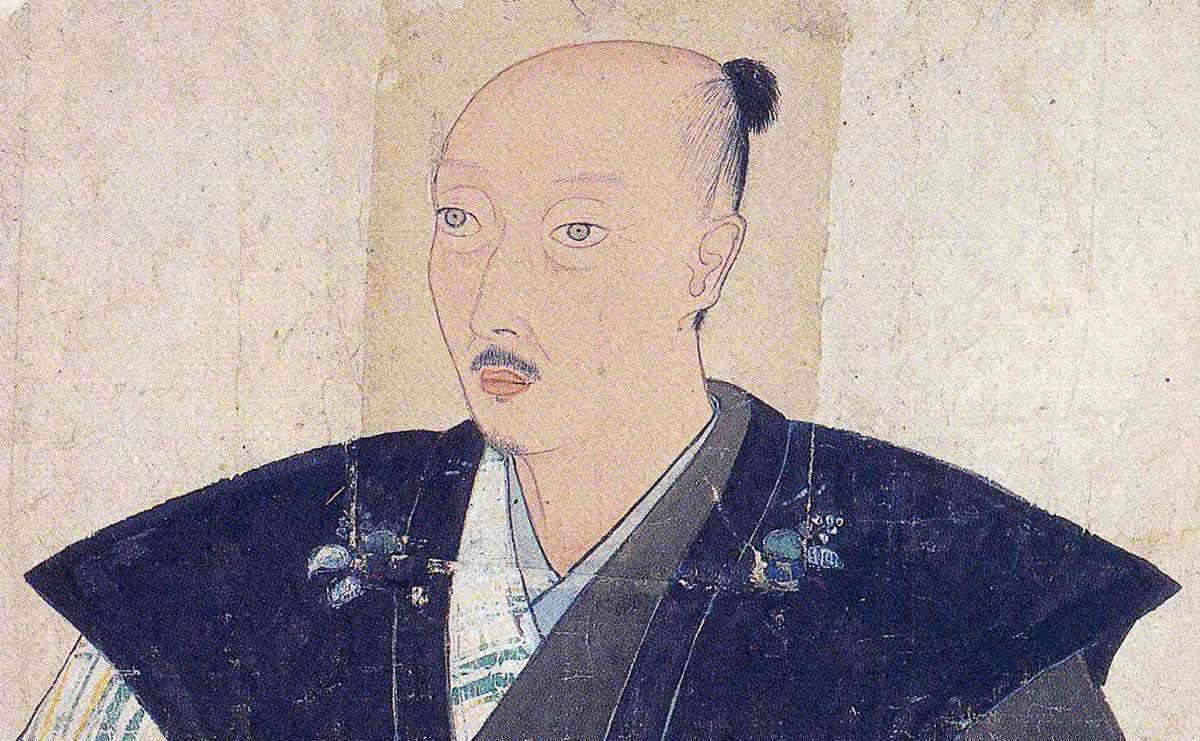

足利義澄/wikipediaより引用

子孫を残すのも為政者の義務であり、むしろこの時点まで子供がいなかったことのほうが当時は問題視されたはず。

幼い義晴は、義澄派の重臣である播磨守護・赤松義村(よしむら)のもとで育ちました。

幸い、永正十年(1513年)2月には、義澄派と義稙派の和睦が成立し、義稙が再度将軍になることで合意。

幼すぎる義晴を将軍にしたところでお飾り状態は明白ですから、成人している義稙が将軍に返り咲くほうがいい……という判断でしょうか。

しかし、いつの時代も決定事項に反する者はいます。

義晴の養父にあたる赤松義村がこれを不服とし、義晴を担ぎ上げて一戦しようとしました。

義村は備前守護代・浦上村宗に反攻するための神輿が欲しかったのです。主筋の人間を巻き込むなよ……というのは今更の話ですね。

結局、義村は永正十八年(1521年)1月に敗れ、強制的に隠居させられます。

また、義晴も浦上村宗のもとへ身柄を移されてしまいました。

ゴネたせいで自分の立場も神輿の義晴も失うなんて……。

もしも彼に「義晴がもう少し大きくなるまで、養父としての力を強めることに専念する」とか「息子の代に幕府の中枢になれるよう地盤を整えておく」とか、そういう発想ができれば、運命も大きく変わっていたことでしょう。

満10歳、またしても少年将軍の誕生となる

しかし、いざ将軍になった義稙も全く落ち着きのないものでした。

二ヶ月後、管領・細川高国と対立して京都を出奔し、直後に行われた後柏原天皇の即位式に出仕しなかったのです。

細川高国/wikipediaより引用

結果、高国が警固の職務を遂行することになりました。

すっかり義稙に愛想を尽かした高国は、義晴を新たな将軍にすげ替えようと考えます。

そこで、かねてから親交のあった浦上村宗に連絡し、将軍代理として義晴を即位式に出席させることにしました。

義晴にとっては初めての上洛。高国に歓待され、内裏にも上がって天皇へのご挨拶もすることができました。

すると、その様子が問題ないと判断されたのか、朝廷から正式に将軍補任の合意が出ます。

急ピッチで官位の授与や元服式が行われ、永正十八年の年末、義晴は正式に第十二代将軍に任じられました。

満10歳、またしても少年将軍の誕生です。

教育係は佐子局

悲しいかな、この年齢の義晴がすぐに実務を行うのは難しい……というのは、現代の我々から見ても明らか。

政治を行ったのは義澄派だった家臣たちとなります。

具体的には、細川高国や、政所執事(頭人)である伊勢貞忠、飯川国信や大舘常興などです。

義晴と共に播磨へ下っていた人もいたので、心強かったかもしれませんね。

一方で、播磨国に所領を持つ奉公衆の一人・三淵晴員の姉で大舘氏の養女ともされる佐子局(後に清光院)などが、義晴の教育を行いました。

絵・小久ヒロ

この女性は、かな書きの書類発行などもしており、事務仕事もかなりデキる方だったようです。

彼女の生没年はわかっていませんが、義晴より一回り近く年長で、後に義晴の息子である義輝の教育係もしているので、かなりの長寿だったことがうかがえます。

義晴にとっては頼れる姉、あるいはばあやという存在だったのでしょう。

こうして幼い将軍を守り立てていく形になった室町幕府に、新たな戦乱が降りかかります。

大永六年(1526年)、高国が家臣の香西元盛を殺害したことがキッカケで、細川氏の内紛が始まってしまったのです。

理由は、

「香西元盛が細川晴元に内通している」という讒言を、高国が信じたから

だそうで……あのさぁ!

※続きは【次のページへ】をclick!