こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【足利義晴の生涯】

をクリックお願いします。

そして「京と近江の反復横跳び」が始まった

この動きを見て、高国と対立していた細川晴元(当時は六郎)は、三好元長の援助を受け義晴の弟・足利義維(よしつな)を擁立。

元盛の2人の兄・波多野稙通や柳本賢治も高国から離反という具合で、芋づる式に敵が増えていきました。

そして大永七年(1527年)2月に起きた【桂川原の戦い】で高国が敗北すると、三好元長や細川晴元らが入京し実権を握ります。

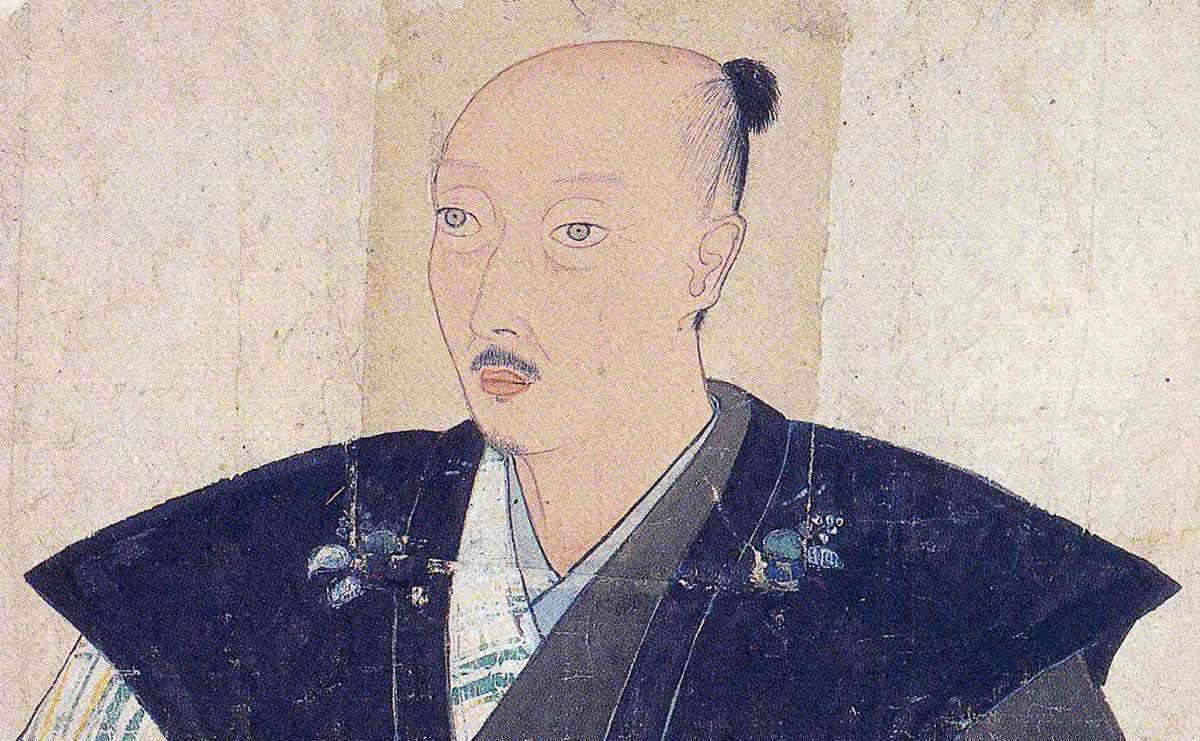

細川晴元像/wikipediaより引用

このまま京にいれば、身に危険が!

義晴は、高国らと共に近江に逃れました。

この件について義晴には責任がなく、晴元と義晴の間で交渉が行われ、数ヶ月で帰京していますが……今回のような「京と近江の反復横跳び」は生涯大部分を占めることになります。

享禄元年(1528年)にも義晴は、近江の朽木稙綱を頼って同地へ逃げました。

そして若狭の武田元光らを味方につけ、三好元長らが擁立した堺公方・足利義維と対立します。

足利義維/wikipediaより引用

こうした状況を受けて義晴から義維へ寝返った幕臣もいました。

ただ、奉公衆・奉行衆・女房衆・昵懇公家衆など、将軍の身辺に仕える人々は義晴に従い続けたのが救いだったでしょう。

このとき義晴、17歳。

古い付き合いの人々とは、擬似的に親子のような感情があったのかもしれません。

もう近江に幕府を移せばいいじゃない

朝廷からの心証も悪くなかった義晴は、享禄三年(1530年)に権大納言へ昇進します。

地方大名との関係も維持していたため、実際に派兵などは行わなくとも、世間的に「正しいのは足利義晴」とみなされていたのかもしれません。

一方、高国は高国で、味方してくれる大名を探したり、実際に軍を動かして対抗したりしていました。

が、晴元を討つべく堺へ出陣した細川高国は、その手前で晴元方の兵に阻まれて敗北。

そのまま自害に追い込まれます。

敵対していた二人のうち一方が命を落としたのですから、普通はここで話が収束しますよね。

ところがどっこい、まだまだ続きます。

今度は義維派の細川晴元と三好元長が対立しはじめたのです。

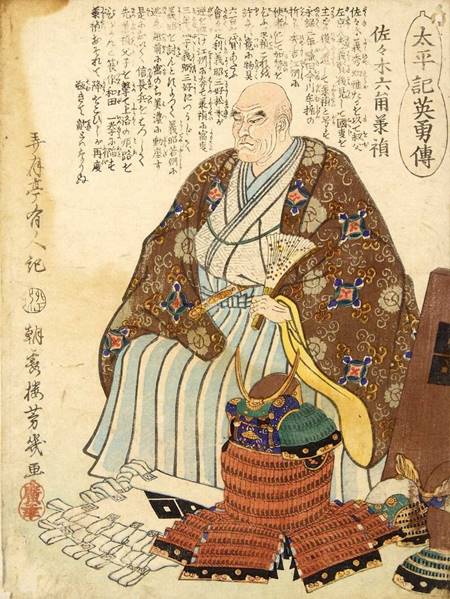

三好元長/wikipediaより引用

「お前らは敵を作り続けないと死ぬ病気にでもかかってるの?」……とツッコミたくなってきます(´・ω・`)

天文元年(1532年)、晴元と手を組んだ一向一揆によって三好元長は討たれます。

これを避けるため、義晴はまた近江に逃れなければなりませんでした(四年ぶり三回め)。

今度も前回と同じく奉公衆・奉行衆を含め、幕府の中枢人物を軒並み引き連れていっていいます。

「もう京都に戻るのやめて、近江に幕府を移せばいいんじゃ……」と思ってしまいますが、義晴はこの移転の後も京都の公家たちと連絡を取り続け、桑実寺の縁起絵巻作成や改元を提案する武家執奏&儀式の費用献上などをしています。

「朝廷を味方につけておけば、俺たちの正当性を保てる」と考えたのでしょうね。

義稙が京都を捨てて朝廷の信頼を失ったことが、この状況の原因でもありますし。

帰京が決まり、結婚も済ませ、子宝にも恵まれる

足利義晴がそうした態度を取ったためか。

義維派の大名や公家はほとんど増えず、義晴と和解を唱える者もいました。

また義維は、細川晴元が京都の実権を握った後も治安の悪化によって上洛できず、将軍宣下を受けるどころか朝廷に接近することもできない状態が続きます。

政治的には義晴のほうが有利な位置にいた、と考えていいでしょう。

そして天文三年(1534年)、義晴は六角定頼・義賢父子の後ろ盾を得て細川晴元と和解し、9月に帰京します。

六角承禎(六角義賢)の錦絵/wikipediaより引用

直前には、近衛尚通の末娘(慶寿院)との結婚も済ませておりました。

尚通の正室の実家である徳大寺家と細川高国が縁戚関係にあったため、高国の仲介で婚約が成立したようです。

従来、足利将軍の正室は日野氏から迎えられてきましたが、慶寿院は、初めて摂関家から輿入れしています。

義晴は生母が不明(=母の身分が低い)とされており、母方の後ろ盾がなかったため、公家(摂関家)の力も利用したかったようです。

そして、この妻が、将軍の御台所としては日野富子以来となる男子(しかも三人)をもうけたことは、義晴にとって大きな後ろ盾となりました。

なんせ実の兄弟ですら誰かが担ぎ上げてきて敵になるので、後継者の確保は早ければ早いほど良かったのです。夫婦間において「子はかすがい」といいますが、家同士の場合もあてはまるんですね。

この時期の足利家と近衛家との関係は比較的良好でした。

特に、義晴から見て義兄の近衛稙家は、正式な武家伝奏にはなっていないものの、幕府と朝廷間、及び諸大名と幕府間のパイプ役を務めるほど

余談ですが、稙家の息子が織田信長のマブダチ・近衛前久です。

そろそろ戦国末期に繋がるポイントが出てくるようになるので、覚えておくとより楽しめますね。

※続きは【次のページへ】をclick!