こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【徳川家達】

をクリックお願いします。

ワシントン軍縮会議にも参加

下手に動かなかったのがよかったのか。

家達は大人になると公爵の地位を与えられ、帝国議会ができてからは貴族院議員の一人になりました。

形は違えど、徳川家が再び国政に関わるんですね。

しかし、彼は自らの立場がよくわかっていたので、天狗になることはありませんでした。

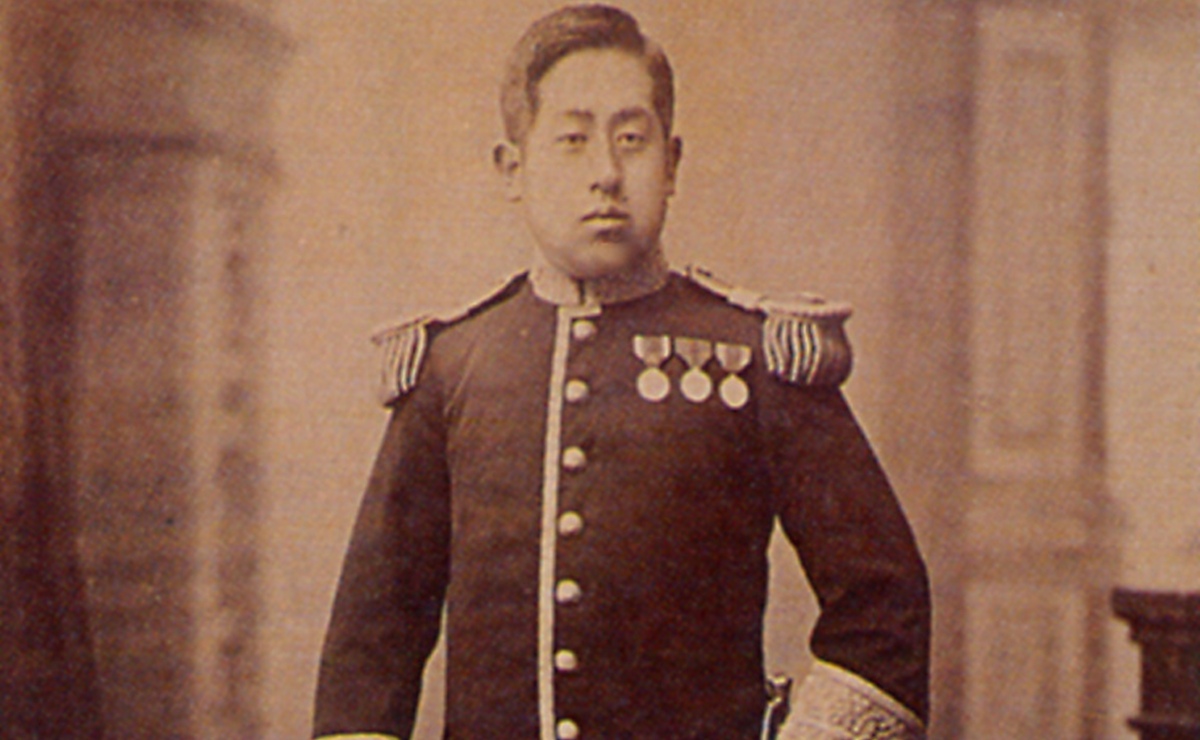

1913年に撮影された徳川家達/wikipediaより引用

例えば、議会でトラブルが起きた際、首相に担ぎ上げられそうになると、「徳川家が政治の表舞台で目立つのはよろしくない」と断っています。

東京市の市長ですら固辞したそうですから、かなり気を遣う人でもあったのでしょう。

彼の周囲では、まだまだ徳川家を利用するため、屋敷には客人が絶えなかったそうです。お偉いさんも大変ですね。

一方で、彼には少々困った習慣がありました。

江戸時代の名残であるBL。

家達は明治時代以降になってもこのクセがなかなか抜けず、相手に口止め料として大金を払ったことがあるのです。

一般人の間でも明治~大正時代くらいまでは若干残っていたそうなので、家達だけでもないんですけどね。

それはともかく、家達はワシントン軍縮会議に立ち会ったり、慈善団体やスポーツ協会の立ち上げに関わったりと、いろいろな面の仕事をしております。

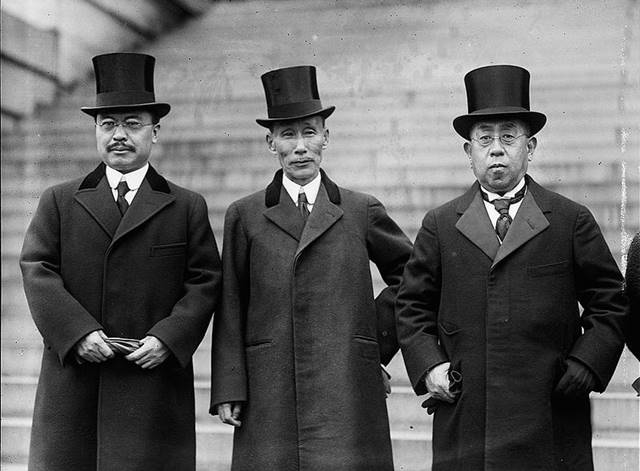

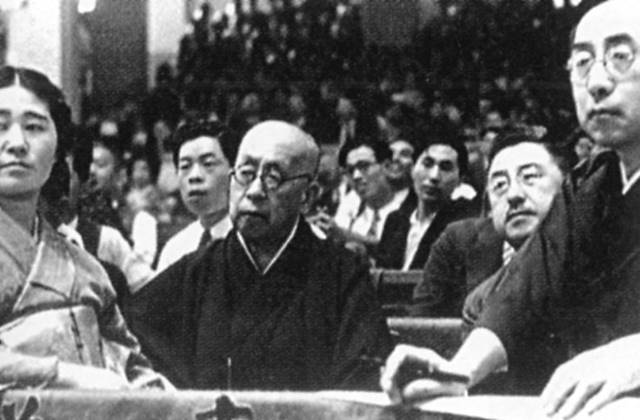

ワシントン軍縮会議に参加。右が徳川家達/wikipediaより引用

他には、1940年に行われるはずだった幻の東京オリンピック委員長も務めています。

日中戦争中やら国際情勢やらで、日本政府が辞退してしまったので開催には至らなかったのですけれども。

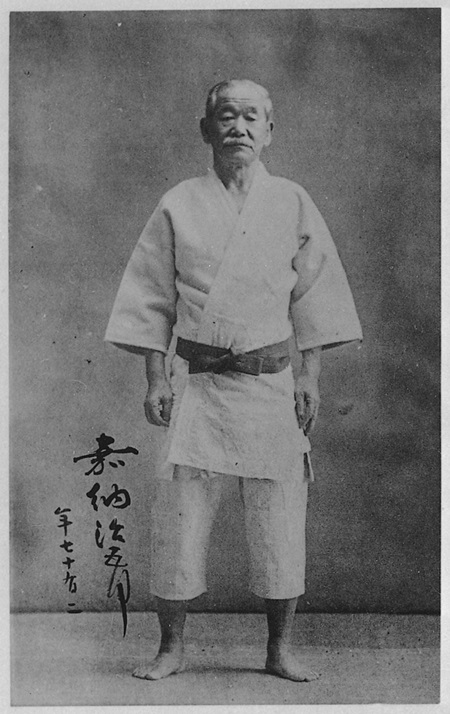

大河ドラマ『いだてん』でもおなじみ、嘉納治五郎と繋がりがあったと考えると胸アツですね。

嘉納治五郎は中止の報を聞かずに亡くなっておりますが、家達は開催予定だった1940年に息を引き取っているので、何らかの心理的影響はあったかもしれません。

柔道着姿の嘉納治五郎/国立国会図書館蔵

現代まで続く徳川各家の行く先は?

彼の血は、現在の徳川家に続いております。

家達の跡を息子・徳川家正が継ぎ、その後、家正の長女の子供である徳川恒孝(つねなり)氏が現在徳川宗家の当主をやっていらっしゃいますね。

恒孝氏は会津松平家・松平一郎の次男でもあります。

松平容保のひ孫にあたりますので「かつて朝敵とされた人の血筋が残っている」ことになるのですが、時代が良い方向に変わったことがわかります。

ややこしいので簡単な系図を記しておきますと。

16代 徳川家達

│

17代 徳川家正

│

徳川豊子(夫が松平一郎)

│

18代 徳川恒孝(会津松平家から徳川宗家へ養子)

まぁ、江戸時代の間も「遡って権現様(家康)にたどり着けばおk」という感じで、松平一郎氏から男系も継続していることになりますね。

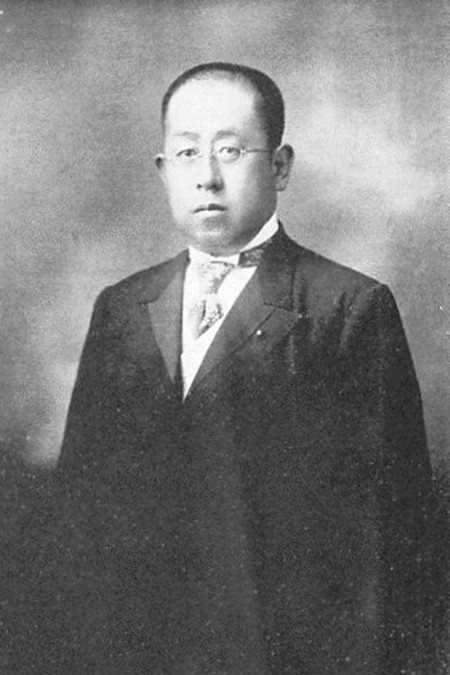

相撲好きとしても知られた徳川家達(左から2番目)/Wikipediaより引用

ちなみに、最後の将軍である慶喜はまた別の家として存続しました。

しかし最後の当主・徳川慶朝(よしとも)氏が2017年9月に亡くなっており、養子も取らなかったために家は断絶しております(ただし元妻との間には2男1女あり)。

他の徳川家では、尾張家が愛知県で徳川美術館を経営したり、水戸家が東京で徳川ミュージアムを運営したり、ちょいちょい話題になりますね。

紀州家は現在のご当主が独身のため、血筋が絶えるかもしれませんが、その辺は誰が強制するものでもないでしょう。

いずれにせよ、徳川家に伝わってきた武具や美術品などは、しかるべき技術と設備の下で残して欲しいですよね。

災害や戦災で失われていたと考えられていたものが、後になって見つかることもあります。

血筋だって、女系も含めればどこかで続いていることでしょう。

あわせて読みたい関連記事

-

薩英戦争で勝ったのは薩摩かイギリスか 戦後は利益重視で互いに結びつく

続きを見る

-

なぜ大政奉還が実施されても戊辰戦争が始まったのか~激突する西郷と慶喜の思惑

続きを見る

-

夭折した“最後の公方様”14代将軍 徳川家茂~和宮と相思相愛 孝明天皇に信頼され幕臣からも慕われた

続きを見る

-

長州征討で別れた明暗~長州藩は復活し幕府は凋落した天下分け目の戦いだった

続きを見る

【参考】

国史大辞典

『立命館文学』第578号永井和「柳田國男、官界を去る」 (pdf)

徳川家達/Wikipedia