出自は足軽とも百姓ともされる豊臣秀吉。

関白にまで大出世を果たす中で、その頭脳をもってしても簡単には解決できない悩みがありました。

信頼できる家臣団です。

天下人や為政者にとって絶対に欠かせないのが、自分の手となり足となり、ときには相談者にもなり監視役にもなる部下や仲間たちでしょう。

その点、信長には「織田信長公三十六功臣」がおり、武田信玄には「武田二十四将」、あるいは徳川家康にも「徳川二十八神将」など、名だたる戦国大名には古くから仕える家臣や一族など、強固な結びつきがあるものです。

では、豊臣秀吉は?

哀しいかな、下層階級の出身とされる秀吉に代々続く家臣などいるはずもなく、天下人になるからには、自分一代で有能な部下を必死に集めねばなりませんでした。

石田三成や加藤清正、福島正則などがその代表ですが、では彼らはいつ頃から、秀吉とはどんな関係で付き従うようになったのか?

イラスト/富永商太

豊臣家臣団のメンバーを振り返ってみましょう。

1560年代~1572年 初期の出仕組

豊臣秀吉が「木下藤吉郎」と名乗り始めた時期。

自身が織田家の新参者に過ぎなかったこの頃、秀吉と知り合い、そして仕えた者たちが、豊臣家臣団の中では最古参メンバーとなります。

その代表はやはり蜂須賀正勝(小六)でしょう。

蜂須賀正勝/wikipediaより引用

永禄七年(1564年)頃に秀吉へ仕えたとされ、フィクションでしばしば「秀吉の親友」として描かれるのは最も古いメンバーの一人だからですね。

実は生駒親正もこの世代になります。

永禄九年(1566年)に織田家へ仕え始め、その後、秀吉の与力になりました。

生駒親正/wikipediaより引用

そして前野長康も同様。

「蜂須賀・生駒・前野」の三家は互いに婚姻関係を結んだ親族となっており、公私ともに結束していたと思われます。

意外に不明なのが竹中重治(半兵衛)です。

竹中半兵衛/wikipediaより引用

永禄十年(1567年)に重治の主君だった斎藤龍興が美濃を追放されました。

その後、重治も秀吉軍の一員として元亀元年(1570年)には浅井氏の家臣・堀秀村の調略をしているため、その間のどこかで仕えたと思われます。

元亀元年(1570年)には一柳直末(ひとつやなぎ なおすえ)も秀吉に仕え始めています。

天正十八年(1590年)、小田原征伐の緒戦である山中城攻めで直末が討死した際、弟の直盛がその場をまとめているため、おそらく直盛も同時期から秀吉に仕えていたのではないでしょうか。

◆初期の出仕組

・蜂須賀正勝

・生野親正

・前野長康

・竹中半兵衛

・一柳直末

・一柳直盛

長浜世代 其の一

秀吉が初めて城持ちになったのは長浜城主で、就任は天正元年(1573年)のこと。

城一つを任されたからには、より多くの軍役を課せられますので、家臣団の充足は急務となりました。

いわゆる「子飼い」武将の多くがこのタイミングで出仕しています。

・加藤清正(1562年生まれ)

母が秀吉の伯母だとされていて、数少ない身内でもあります。

父とは早くに死に別れたらしく、清正は母に連れられ、津島で刀鍛冶を営んでいた叔父の元へ行き、13歳までそこで育ったとか。

加藤清正/wikipediaより引用

そして天正二年(1574年)、長浜へ出向いて秀吉に仕えています。

ちなみに清正の初陣は天正九年(1581年)の鳥取城攻めだそうで。いきなり「飢え殺し」とは飛ばし過ぎというか、えげつないというか……。

・福島正則(1561年生まれ)

「幼少期から秀吉に仕えた」というのが定説で、詳細は不明。

天正十一年(1583年)賤ヶ岳の戦いで一番槍になっているため、この時期までには一隊を任されるくらいにはなっていたはずです。

福島正則/wikipediaより引用

正則が永禄(1561年)生まれであることを考えると、出仕時期は早くても1570年前後でしょうか。

父親の出自も不明ながら「大工だった」という説があります。少なくとも武士ではなさそうです。

・脇坂安治(1554年)生まれ

天文二十三年(1554年)、近江の浅井郡で生まれ、最初は明智光秀に仕えていました。

しかし永禄十二年(1569年)、黒井城攻めにおける働きぶりが秀吉の目に留まり、「安治を直臣にしたい!」と光秀に頼み込んだそうです。

割と図々しいお願いですが、この前年の永禄十一年(1568年)、秀吉は光秀や丹羽長秀と共に京都の統治に携わっていましたので、その縁から頼み事もしやすい関係ができていたのかもしれませんね。

脇坂安治/wikipediaより引用

実際に光秀がどう感じたのかは不明ですが……。

安治は天正四年(1576年)に150石を与えられており、永禄十二年〜天正四年までの間に秀吉へ仕えたと思われます。

長浜世代 其の二

他にも豊臣政権の終盤まで登場する武将の多くがこの長浜時代に仕え始めました。

ざっと出身地別にまとめるとこんな感じです。

※( )内は出仕したとされる年

【近江】

・片桐且元(不明)

・石田三成(不明)

石田三成/wikipediaより引用

【三河】

・加藤嘉明(天正四年=1576年)

【尾張】

・平野長泰(天正七年=1579年)

・山内一豊(天正元年=1573年)

・増田長盛(天正元年=1573年/出身は近江説も)

【出身地不明】

・大谷吉継(不明)

絵・富永商太

意外というべきかやはりというべきか、もともと武士の家に生まれた人ほど出仕時期も判明しており、そうではなかったと思われる三成や吉継の出仕時期は不明。

例外は片桐且元で、彼の父・片桐直貞は浅井家臣でしたが、且元が秀吉に仕えた時期が判然としません。

直貞は小谷落城の直前まで浅井家に留まっていたそうですので、攻め手の中心だったとされる秀吉に対しては複雑な感情があり、すぐに出仕したいとは思わなかったのかもしれませんね。

また、黒田官兵衛については、以下のような経緯があります。

・天正三年(1575年) 当時の主君である小寺政職の使者として信長に会った

・天正五年(1577年)10月 秀吉が官兵衛の居城である姫路城に入る

・天正七年(1579年)11月 官兵衛が荒木村重に幽閉されていた有岡城から救出される

秀吉に仕え始めた時期は、有岡城から助け出された天正七年と見るべきでしょうか。

◆長浜時代の出仕組

・加藤清正

・福島正則

・脇坂安治

・片桐且元

・石田三成

・加藤嘉明

・平野長泰

・山内一豊

・増田長盛

・大谷吉継

・黒田官兵衛

時期不明&出自不明

多くの家臣を召し抱えた秀吉ですから、中には出自の記録が少ない人物もいます。

「賤ヶ岳の七本槍」に数えられる糟屋武則もその一人。

糟屋武則/wikipediaより引用

播磨生まれで三木城の別所長治に仕えていたとされるのですが、それ以外の出自や経歴がほとんど不明です。

他には小西行長も似たようなもので、わかっているのは父の名が隆佐(立佐)であることくらいです。

彼らは堺の薬種商小西家の人だともいわれますが、明確に血縁だといえるような記録がないのだそうで。

小西行長/Wikipediaより引用

◆詳細不明

・糟屋武則

・小西行長

秀吉生前に退場した人々

最後に【賤ヶ岳の戦い】で一番槍をつけたという人を見ておきましょう。

・石川一光(かずみつ)

柴田勝家軍に一番槍をつけたとされるのが、この石川一光です。

本来なら七本槍以上に称えられて然るべきですが、本人がその直後に討死してしまったため、現代ではあまり知られていませんね。

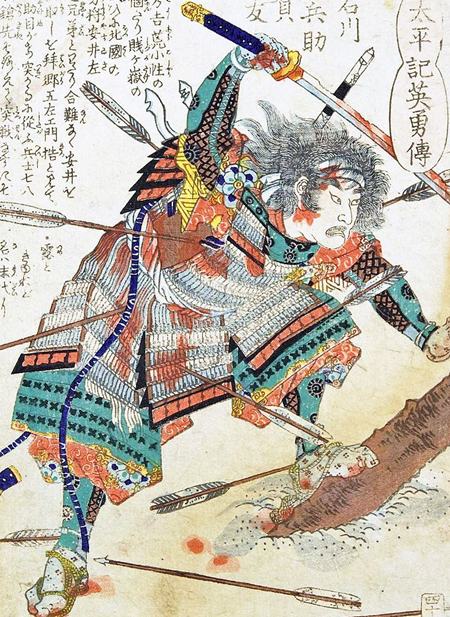

以下のように浮世絵の題材にはなっています。

石川一光(落合芳幾作)/wikipediaより引用

一番槍の戦功は大きなため、本人に代わって弟の石川頼明が1000石を与えられました。

なお、一光と頼明の父は美濃加賀島(鏡島)城主の石川家光です。

美濃石川氏については記録が少なく、混乱も見られるため、一光もまた出自と秀吉に仕え始めた時期は不明となっています。

・桜井家一

賤ヶ岳の戦いで一番槍を付けたのは二人とされ、もう一人がこの桜井家一です。

家一はその後、秀吉の弟・豊臣秀長に仕え、天正十九年(1591年)に秀長が亡くなると、今度は秀長の子・秀保に仕え、文禄四年(1595年)に秀保が死去。

そこで再び秀吉に仕えるのですが、その翌年の文禄五年(1596年)、今度は肝心の本人が亡くなってしまいます。

なんだか巡り合わせの悪い御方で……。

家一の出自は石川一光よりもさらに不明で「信濃に根を下ろした滋野氏から枝分かれした系統」とか「清和源氏・武田氏の庶流」などがありますが、確定的な史料はありません。

真田(信濃)や武田(甲斐)など山間エリアに縁があった可能性は感じさせますね。

★

【賤ヶ岳の七本槍】は、本当は【九本槍】だったという指摘があります。

当初は、石川一光と桜井家一の二人も一緒に讃えられていたのです。

しかし、一光は戦の中で討死しており、家一も秀吉の存命中に亡くなってしまい、そのまま七本槍にしてしまったのが現代まで続いている――。

2026年大河ドラマ『豊臣兄弟』あたりで修正してくれるかもしれません。

楽しみに待っておきましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

秀吉の成金趣味をあなたは笑えますか?|派手好きになるしかない哀しき天下人

続きを見る

-

秀吉は“人たらし”だから天下人になれたのか|史実や逸話の考察で浮かぶ意外な姿

続きを見る

-

関白相論|なぜ秀吉は将軍ではなく関白になったのか 強引な手口で公武政権樹立

続きを見る

-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を支えた偉大なるNO.2【豊臣兄弟主人公】

続きを見る

-

文禄・慶長の役|朝鮮と明を相手に無謀な出兵を強行した秀吉晩年の愚行

続きを見る

【参考】

菊地浩之『豊臣家臣団の系図』(→amazon)

国史大辞典

日本人名大辞典

世界大百科事典

ほか