歴史の分野で「物語」といえば、やはり双璧は『源氏物語』と『平家物語』でしょう。

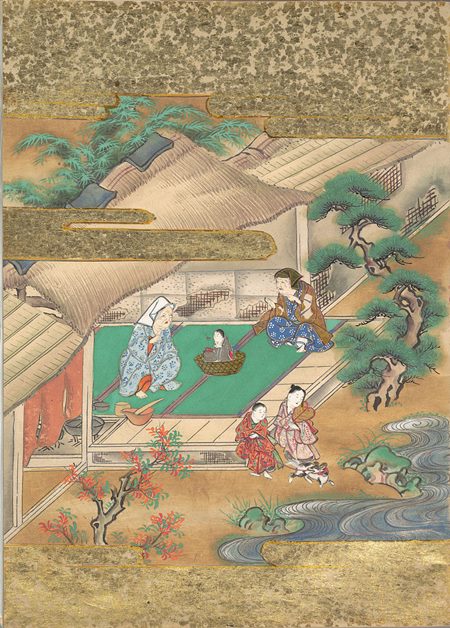

片や優雅な王朝絵巻(源氏物語)。

片やその後に訪れた戦乱(平家物語)。

テーマに違いこそあれ、大長編かつ何度読み直しても面白い傑作中の傑作ですよね。

しかし、これらの物語は、歴史に残るようなエライ人やその周辺人物しか出てきません。

これが鎌倉~室町時代になると、ちょっと傾向が変わってきます。

名もなき庶民が主役になったり、庶民しか出てこないような話が増えてくるのです。

そういった物語をまとめて【御伽草子】(おとぎぞうし)と呼びます。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

「伽」は話し相手「草子」は物語を表す

「草子」を「草紙」と書くこともあります。

試験で減点されることはなさそうですが、一応先生に確認した上で「そっちの字でもいいんだ」ぐらいの認識をお持ちいただければ。

「伽」という字には「話し相手」という意味があります。

「草子(草紙)」は本そのものや物語の総称です。

これらを踏まえて『御伽草子』を訳すとしたら

「話し相手代わりになるような面白い物語の本」

あるいは

「会話のネタになる本」

みたいな感じでしょうか。

『御伽草子』として伝わっている物語の中には、起源がいつなのかわからないほど古いものもあります。

おそらく一番古いのは、皆さんよくご存じの『浦島太郎』でしょう。

現代のような話になったのは室町時代とされ、原型は8世紀に成立した『丹後国風土記』、あるいはさらに以前に存在していた可能性も考えられています。

今後、もっと古い写本が見つかれば「日本最古の物語」は『竹取物語』ではなく、浦島太郎になるということもありうるでしょう。

とはいえ源氏物語に

「竹取の翁(かぐや姫を見つけた老人)が物語の最初である」

と書かれていますから、京都に伝わっていなかっただけで、地元では存在していた可能性が高そうです。

全編ほぼ短編だから伝わりやすかった

『御伽草子』に含まれる物語は、ほぼ全て短編であることも特徴の一つです。

手書きしかなかった時代ですから、長編を広めるには、よほど優れた内容と写す人手、貴重品である紙が大量に必要になります。

一方、短編であれば、人の記憶だけでも言い伝えることができます。

また『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』など、『御伽草子』と類似した物語集がこれ以前にいくつか成立しています。

たとえば『わらしべ長者』や『雀の恩返し』なども、浦島太郎ほど古くはありませんが、御伽草子以前からこれらの物語集に入っていました。

昔の日本人も創作好きすぎるやろ。

室町時代からそういった物語の本が出始めて、江戸時代初期から出版。さらに世の中へ広まりました。

『御伽草子』という呼び名がついたのも、その頃からだと考えられています。

じゃあなんで本サイトでの区分は室町時代なのかって?

いや、教科書や参考書にそう書いてあるんです(´・ω・`)

江戸時代は文化史の比率が他の時代と比べて高めですから、少し室町時代のところにまわしておいたほうが、受験生にとってはいいかもしれませんね。

※続きは【次のページへ】をclick!