延享4年10月6日(1747年11月8日)、赤穂浪士の生き残りだった寺坂信行が亡くなりました。

あの事件と言えば、おそらく「赤穂浪士全員が切腹したんじゃないの?」と思われがちですよね。

事件が起きたのは元禄15年12月14日(1703年1月30日)ですので、それから40年以上も生きているわけです。

なぜ彼だけがそうした生涯を遂げたのか。振り返ってみましょう。

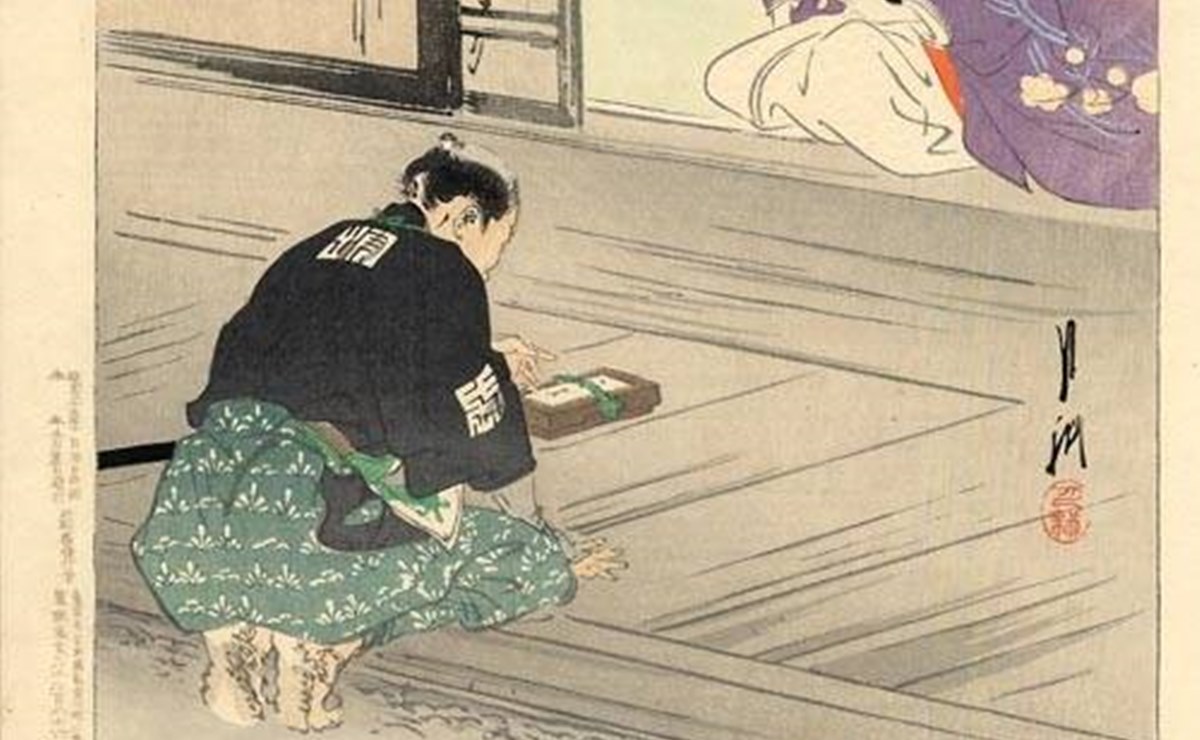

『義士四十七図 寺坂吉右衛門信行』(尾形月耕画)/wikipediaより引用

赤穂浪士の一員・寺坂信行

寺坂信行寛文五年(1665年)、赤穂藩の役人の子として生まれました。

8歳のとき、後に赤穂浪士の一員となる吉田兼亮に仕え、信行が26歳になると兼亮が赤穂藩で出世したことで、藩主の直臣という扱いになっています。

この時点でも足軽ではありましたが、直臣と陪臣ではいろいろと違いますからね。

給料も増え、浅野家の別の役人から妻をもらい、ここまでは順風満帆な人生に見えました。

しかし、元禄14年3月14日(1701年4月21日)に主君の浅野長矩が松の廊下で例の事件を起こしたことで、信行の運命は大きく変わります――。

『仮名手本忠臣蔵三段目』(絵・歌川国輝)/wikipediaより引用

このとき信行は国元にいたため、赤穂城へ駆けつけています。

身分の低さゆえに、大石(内蔵助)良雄が中心となって交わされた血判に、信行の名はありません。

それでも直接の上司である兼亮が加わっていると聞き、信行は良雄に「私もぜひ加えてください」と強く願い出ました。

大石は最初、信行の身分を理由に断ろうと考えていたようですが、熱意に押されて承知したといわれています。

リーダーのお墨付きを得た信行は、討ち入りまでの会合にも参加できるようになりました。

なぜいなくなった? 今も複数流れる逃亡説

元禄15年12月14日(1703年1月30日)、討ち入り当日。

赤穂浪士たちは吉良邸の表と裏から入り、寺坂信行は裏手のほうにいたといわれています。

しかし、吉良上野介を討ち果たして泉岳寺へ向かうと、いつの間にか信行の姿は消えていました。

『忠臣蔵十一段目夜討之図』(絵・歌川国芳)/wikipediaより引用

彼はどうして居なくなってしまったのか?

現在、様々な説が考えられております。

・実は討ち入り直前に一人だけ逃げた

・大石から「国元へ首尾を報告せよ」と密命を命じられて離れた

・「足軽が参加していたら建前的にマズイ」ので逃げるよう命じられた

こうなると「その後は行方不明になり、◯◯年頃に亡くなったとみられる」というのがお約束ですが、信行の場合は違いました。

その後、元禄赤穂事件を担当した大目付・仙石久尚に見逃され、一切追っ手がなく、さらに、兼亮の娘婿である伊藤治興に仕えたとされているのです。

久尚のところには、自ら出頭したともいわれていますが、縄をかけられるどころか、逆に施しを受けて送り出されるという寛大すぎる処置を受けています。

※続きは【次のページへ】をclick!