こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

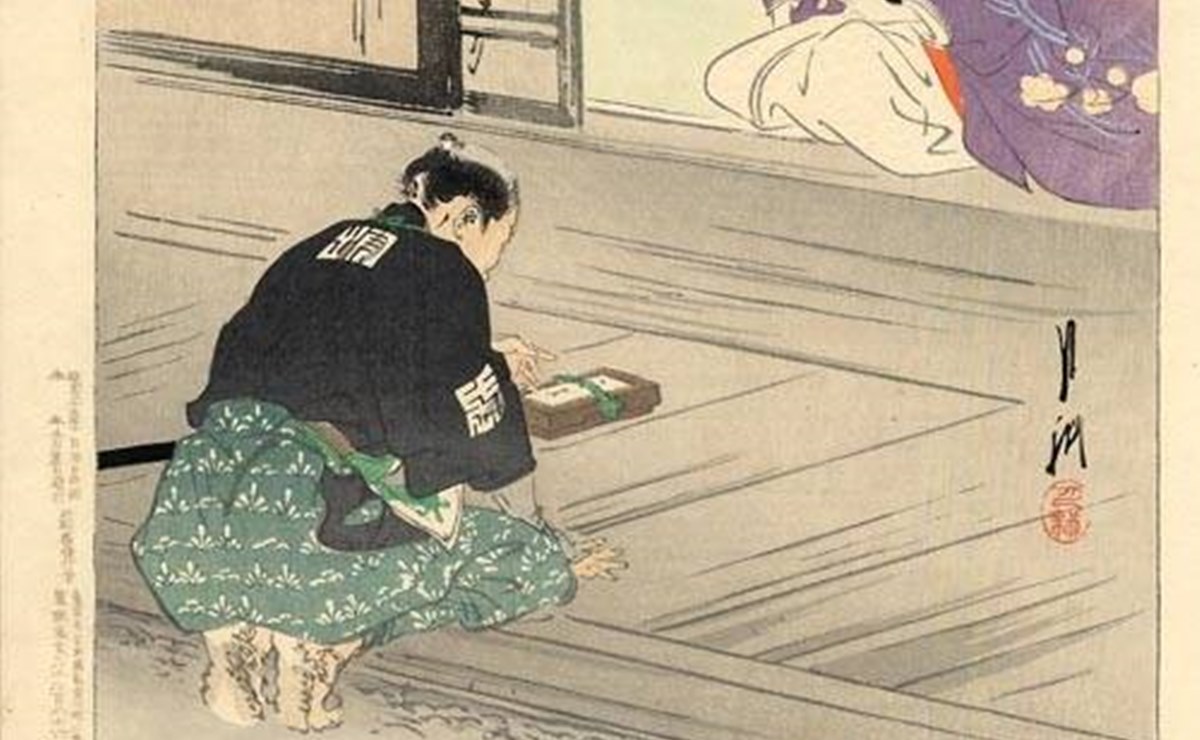

【寺坂信行】

をクリックお願いします。

仏門に入って全国行脚後に麻布山内家へ

おそらく寺坂信行は自責の念にかられ、死罪にしてもらおうとして出頭したのでしょう。

しかし、放免されてしまって、どうしたら良いのかわからなくなり、信行は伊藤家を離れて仏門へ、全国各地を旅し、仏の教えを説いていたといいます。

元禄赤穂事件の20年後には江戸に戻り、麻布の曹渓寺で寺男(お寺で雑用をする人)をしはじめたそうです。

また、曹渓寺の口利きで麻布山内家(土佐藩主の山内家の分家)に仕えたといいます。

麻布山内家はその通称の通り、麻布に屋敷を構えていたので、曹渓寺にとってはご近所。

何かの折に曹渓寺側が信行の身の上を知り、哀れんで武士としての職場を見つけてくれたのかもしれません。

麻布山内家に仕えてからは士分となり、亡くなるまで同家にいたと考えられています。

亡くなったときは82歳ですから、当時としてはかなりの長寿です。過去を引きずることなく、麻布山内家で働くことが出来たのでしょう。

お墓は曹渓寺の他、各地にいくつかあるようなのです。

旅暮らしをしていた頃、信行と縁ができた人々が建てたものでしょうか。正式に分骨されたという記録が残っているところもあります。

討ち入りに参加していたと認められたい

最後に信行の辞世の句を見ておきましょう。

さくときは 花の数にも 入らねども 散るには同じ 山桜かな

そのまま訳すとすれば

「山桜は普段は桜のうちには数えられないけれども、散るときは同じように美しい」

という感じでしょうか。

彼の人生を踏まえて意訳するなら

「浪士としては認めてもらえなかった自分だが、死んだら“この人もあの討ち入りに参加していた”といわれるようになるだろうか」

といったところですかね。

逃亡説の史料もあるので、完全に否定することはできませんが、どちらにしろ信行が「一人だけ生き延びられてラッキー」と思うような人間ではなかったということは確かでしょう。

★

幕末の頃には泉岳寺の赤穂浪士の墓に、信行の墓も加えられました。

泉岳寺での信行の戒名は「逐道退身信士」とされており、浪士とは別のものになっています。

これを「逃亡説の証拠」と取る方もいらっしゃるようですが、「身を退いて道を遂げた」と読むのであれば、信行に好意的な意味にもなりますね。

伊達政宗の漢詩にもそんな感じのものがありますけれども、日本語って難しい。

幕末の人々が、どちらの意味でこの戒名を付けたのか知りたいものです。

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ浅野内匠頭(長矩)は吉良上野介に斬りかかったのか 当人はどんな人物だった?

続きを見る

-

赤穂事件=赤穂浪士の討ち入りは単なるテロ事件?史実はどのように進んだか

続きを見る

-

赤穂浪士46名の切腹を執行~最期の日まで最も礼を尽くしたのは細川家だった

続きを見る

-

さすがは名門 光秀や藤孝の玄孫だった細川綱利 三代目熊本藩主の功績とは?

続きを見る

-

「藩主もつらいよ」酒乱・暴力・乱心で御家取潰しになった12名の大名とは?

続きを見る

【参考】

国史大辞典

朝日新聞社『朝日 日本歴史人物事典』(→amazon)

寺坂信行/wikipedia

気ままに江戸♪(→link)

益田市の歴史・風景体験レビュー(→link)