一度、印象付けられてしまうと、変えるのが難しい歴史著名人のイメージ。

織田信長をはじめよくある話で、今回はその中から、評価の変わりつつある老中に注目。

天明8年(1788年)7月24日は田沼意次が亡くなった日です。

日本史の中では記憶に残りやすい特徴を持っているためか、名前が出ると「ああ、あのワイロの人ね……」といった反応をされる方が多い気がしますね。

しかし、近年では再評価の動きが進んでいる人物の一人でもあります。

その生涯を見てみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

吉宗に見出された田沼意次

意次の父は、紀州藩士から旗本になった人でした。

徳川吉宗が紀州藩主になる前に側近として見出され、吉宗が八代将軍になったときに江戸にお供して旗本になっています。

※以下は徳川吉宗の生涯まとめ記事となります

-

史実の徳川吉宗はクセの強い名君だった?ドラマ『大奥』冨永愛

続きを見る

吉宗はそうした紀州時代からの家臣を、自分と息子の側近に多く取り立てていました。

性分や得意分野がわかっているから、という理由もあったでしょうが、先代までの権力者がいるといずれ守旧派と紀州派で分裂する恐れがあった……というのも考えられますよね。

その一例として、六代・徳川家宣、七代・徳川家継の時代に老中格として権勢を振るっていた、間部詮房はものの見事に左遷&減封されておりました。

-

在任3年で亡くなった六代将軍 徳川家宣は清廉クレバーな人物だった?

続きを見る

-

大奥の夜遊びスキャンダルに巻き込まれた間部詮房は屈指の出世人

続きを見る

家重の就任と共に出世して

意次は次代将軍となる家重の小姓として仕え始めると、16歳で父から600石を受け継ぎ、武士としてのデビューを果たしました。

そして延享二年(1745年)に徳川家重が将軍に就いたことから、本丸で仕えるようになります。

-

小便公方はあんまりだ!9代将軍 徳川家重は田沼を登用した慧眼の主君

続きを見る

長年の忠義が認められてか、寛延元年(1748年)には1400石を加増され、以降少しずつ加増されていきました。

また、宝暦八年(1758年)の美濃郡上藩で起きた郡上一揆に関する裁判を意次に担当させるため、1万石の大名になっています。

この石高は大名と呼べるギリギリのラインですが、ある程度の家格や領国がないと、こういった裁判ではナメられるので、急ごしらえでも建前は重要だったのです。

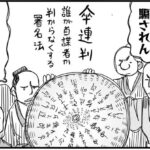

特に郡上一揆の場合、ややこしい背景がありました。

年貢を巡る「藩vs農民」の対立がこじれにこじれ、農民たちが江戸までやってきて幕府に直接訴えるまでに至っております。

こうなると裁く者の立場や人柄は慎重に選ぶ必要が出てきますね。

あまりにも話がややこしいので今回は割愛しますが、郡上一揆に対する家重の視点はなかなかに鋭く、彼も将軍としての能力をきちんと有していたことが窺えて面白いですよ。

-

郡上一揆で百姓が大名(金森頼錦)をぶっ潰す!まんが日本史ブギウギ197話

続きを見る

江戸城で政務に携わり、地元の内政も指示を出し

おそらく、徳川家重の下で働く意次の姿を、十代将軍となる家治も見ていたのでしょう。

宝暦十一年(1761年)に家重が亡くなった後も、家治によって昇進と加増が続けられました。

明和四年(1767年)には将軍の側近である側用人となり、またまた5000石加増されると、同時に官位も進み、2万石の相良城主(現・静岡県牧之原市)となりました。

意次自身はずっと江戸城にいたため、城の工事や国元のことは全て家臣に任せています。

ただし、城下町や街道・港の整備や、瓦屋根を推し進めて火事対策にするため助成金を出したり、インフラと公共の福祉に尽力するよう指示をしていました。

この辺、デキる上司って感じですよね。

また、郡上一揆の裁判を担当した経験から、意次は「年貢を増やすだけでは経済は改善しない」と思っていたため、「年貢を増やすのはやめろ」と家中に戒めていました。

このため百姓は喜び、藩が奨励した養蚕や製塩業も成功を収め、食糧備蓄もできていたといいます。

由緒正しい血筋を持っていたり、お国入りしてもうまくいかない大名が珍しくない中、意次の施策は正しかったといえるでしょう。

賄賂の悪徳政治家イメージが結構変わってきません?

600石から57,000石の大名に! さらには老中に就任

その辺りの功績も評価されたものか。

安永元年(1772年)には、相良藩5万7000石の大名に取り立てられ、さらに老中を兼任することになりました。

元は600石の旗本であること。

側用人から老中になった初めての例であること。

どちらも稀に見る昇進ぶりです。意次にしてみれば、おそらく相良での成功を幕政に活かそうとしたのでしょう。

悪化し続ける幕府の財布事情を改善するため、田沼意次は商業を重視した政策を採り始めました。

内容は大きく分けて

①「新たな徴税対象の創出」

②「土地開発による第一次産業の奨励」

の2本です。

「農民だけに増税すると一揆が起きやすくなるのならば、別のところから税を取ろう」という、実に合理的な考えでした。

前者①の例は、株仲間の結成・銅座などの専売制の実施により、商人に特権を与える代わりに税金を取ることなどです。

後者②は各地の鉱山・蝦夷地などの開発計画や印旛沼の干拓を行い、田畑や坑道を増やして生産量を増やそう、というものでした。

他には、俵物(※)などの専売による外国との貿易の拡大なども考えていたようです。

当時の交易相手は清とオランダでしたが、意次はロシアとの交易も計画していたとか。実に壮大です。

※俵物……いりなまこ・干しアワビ・フカヒレなどの海産物乾物のことで、中国料理の高級食材が多い。俵に詰めて清へ輸出されていたので同名で呼ばれた

※続きは【次のページへ】をclick!