江戸時代で、パッと思いつく【制度】とは何ぞや?

そんな問いに真っ先に出てくる答えは

【鎖国】

【参勤交代】

の2つではないでしょうか。

外交と内政に関する違いはあれど、両政策がこの時代に与えたインパクトは非常に大きい。

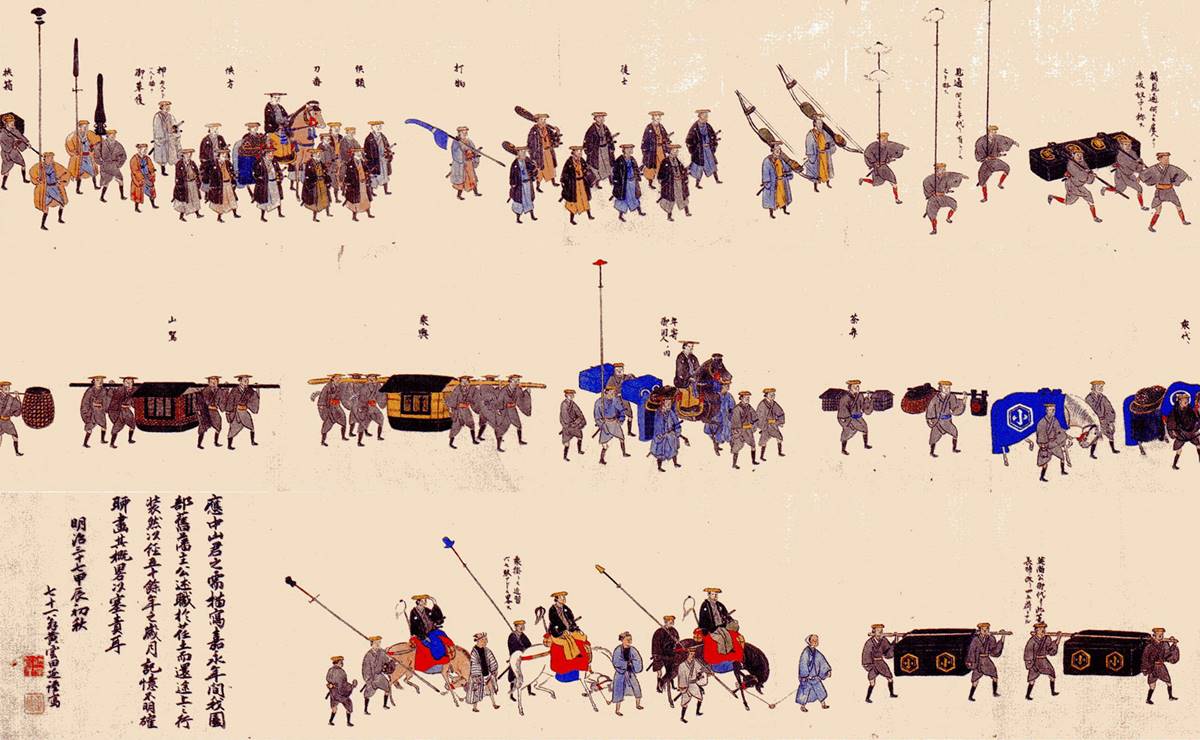

そこで本稿では、寛永12年(1635年)6月21日に【武家諸法度】の改定で制定された参勤交代を、大名行列とセットでおさらいしてみましょう。

鎌倉の頃から原型はあった

参勤交代といえば江戸幕府のイメージが大です。

が、原型といえる状況は鎌倉幕府の頃からありました。

鎌倉時代の初期においては有力な御家人ほど

「重役ほど鎌倉住まいが多く、国元は親戚や家臣に任せる」

という状況が多かったのです。

もしも幕府から距離を置いてしまうと、他の御家人(特に北条氏)に潰されかねなかったというマイナス面も影響しています。

まぁ、いくら鎌倉に居ても、北条氏がアレコレやって潰された御家人が多いんですけど……。

北条義時イメージ(絵・小久ヒロ)

では鎌倉の次、室町時代の場合は?

幕政に参与するため守護大名が自ら京都に定住したり、短いスパンで上方と地元を行き来したりという状況がほとんど。

「将軍の許可がなければ帰国できない」

そんな決まりもあり、これを義務&強化しようとしたのが、さらに時代が下って織田信長や豊臣秀吉です。

◆有力者は基本的に政治の中心地に住むこと

特に秀吉は、大名やその家臣の妻子を上方へ住まわせ、人質としました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

関ヶ原のときのゴタゴタは、そうした経過があって起きたものです。

では、本題の江戸時代へ向かいましょう。

参勤交代の基本

江戸幕府の場合、秀吉の人質確保といった理由に加え、さらに以下のような目的を付加して参勤交代を明確に定義づけました。

あらため定義を確認してみましょう。

・徳川との主従関係を確立

・藩主は1年間を江戸で過ごし、次の1年間は地元在住のサイクルを繰り返す

・正室と世継ぎは江戸に常住

→大名が国元に財を蓄え、反乱することを防ぐ

かくしてカオスだった戦国以前の反省を活かし、「幕府の運営は将軍と幕閣だけが行う」という体制も築きました。

家康の頃には「豊臣家が既に天下人でないことを示す」という目的も大きかったんですね。

慶長十六年(1611年)に、家康が豊臣秀頼と京都二条城で会見したのもその一環です。

一応「会見」ということになっていますが、時勢の読める人であれば悟ったでしょう。

事実、これ以降、豊臣家へ参勤する大名はほぼいなくなりました。

【徳川との主従関係を確立】したワケです。

大大名に対しては自ら出迎えも

とはいえ、まだ戦国の気風が色濃い時代には、幕府も慎重です。

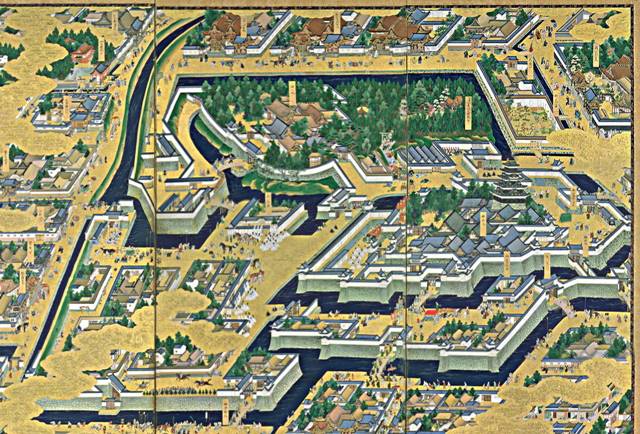

江戸幕府は、各大名に江戸で滞在するための屋敷と土地の他に、刀剣や書画だけでなく、鷹、馬、米なども下賜しました。

エサとしては安いものの、各地の大名たちも拒否しようもんなら「さては謀反を企んでいるな! 成敗!」みたいな流れで叩き潰されるのは明白です。

大人しく受け取るしかありません。

ちなみに、大大名に対しては【鷹狩】を名目として、将軍が途中まで出迎えに行くこともありました。

その場所は

東海道→高輪御殿

中仙道→白山御殿

奥州街道→小菅御殿

といったように、だいたい決まっていたほどです。

大大名に反乱を起こされるとヤバイので、名目だけでも優遇しておこうというわけです。

「そんなことで、大名がおとなしく引き下がるの?」

現代人の感覚だと、そんな風に思ってしまいますが、この時代の【体面】に関する価値観は、我々の想像を絶するところがあります。

体面を保たせようとする相手を無下に扱えば、それがそのまま跳ね返ってくるし、相応におもてなしすれば互いにwin-win。

地元での小競り合い程度なら力尽くで押さえられるかもしれませんが、幕府や全国の大名の場合にはそうもいきません。

穏便にコトを進める上で必要だったのですね。

※続きは【次のページへ】をclick!