享保八年(1723年)6月18日、徳川8代将軍・吉宗が「足高の制(たしだかのせい)」を制定しました。

日本史の授業でお馴染み【享保の改革】で実施された制度の一つで、うまく行けば吉宗は名君中の名君といわれていたかもしれません。

いったい何を目的としたどんな制度なのか。

さっそく見ていきましょう。

徳川吉宗/wikipediaより引用

家宣・家継の時代から減らした人材をどう補うか

いつの時代も、家柄や血筋と能力が噛みあうとは限りません。

特に吉宗の時代には「飢饉や災害のせいでいろいろヤバイ! この際、家柄とかどうでもいいから、優秀なヤツを集めないと幕府がもたない」というのは目に見えていました。

六代・徳川家宣と七代・徳川家継が将軍職に就いて数年のうちに亡くなり、政局が慌ただしく変化したことも拍車をかけていたでしょう。

家宣はやる気も人気もあったのに急病で、家継は生まれつき病弱だったために世を去っていますから、健康で壮年の吉宗に向けられる期待もかなりのものだったであろうことは想像に難くありません。

8代将軍となった徳川吉宗は、大胆な人事整理を始めました。

大奥の女性たちを減らし、家宣・家継時代に権勢を振るった間部詮房を更迭したなどが代表例ですね。

間部詮房の木像(浄念寺所蔵)/wikipediaより引用

むろん、ただ単に人を減らしただけでは幕政が保ちませんから、代わって吉宗の治世を支えてくれる人を入れなくてはいけません。

そこでネックになったのが、当時の大名の懐事情です。

能力が高くて急にエラくなっても、体裁が保てない

大名は、現代サラリーマンのように幕府から一定の給料をもらっていたわけではありません。

幕府から領地をあてがわれ、そこから得る米が収入の基本。

当然のことながら、一部の例外を除いてボーナスや経費が出るわけでもありませんので、何か入用になったときには収入に対して出費がかさみます。

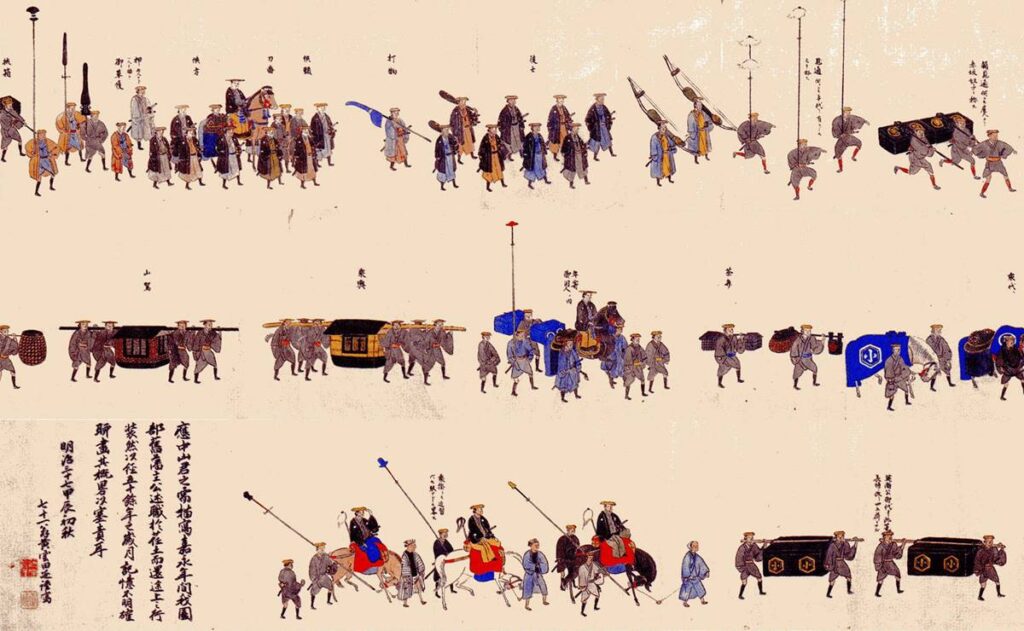

参勤交代(大名行列)の費用はもちろんのこと。

園部藩参勤交代行列図/wikipediaより引用

幕府から課せられる土木工事なども「入用」に含まれるとすると、大名のお財布は我々のイメージよりもかなり寂しい状態が当たり前だったのです。

これで飢饉や地震が起きた日には、もう目も当てられないことに……。

ちなみに、旗本などで領地がない場合は「禄」という給料をもらっていました。

これもお米での支給ですし、余裕のある量でもなかったので、やっぱり生活は楽ではありません。

また、「武士は食わねど高楊枝」という狂歌がある通り、武士にとっては面子が何よりも大切なものでした。

収入が減ったとしても、身なりや生活は一定のレベルを保たなくてはならないという考えが当然なわけです。

となると「高い役職の者はより良い生活をしている(ように見せなくてはならない)」となりますよね。

この習慣が、身分の低い人を取り立てる上で非常に大きな障害になりました。

「身分が低い=収入が少ない」ですから、急にエラくなったとしても、体裁が保てないのです。

※続きは【次のページへ】をclick!