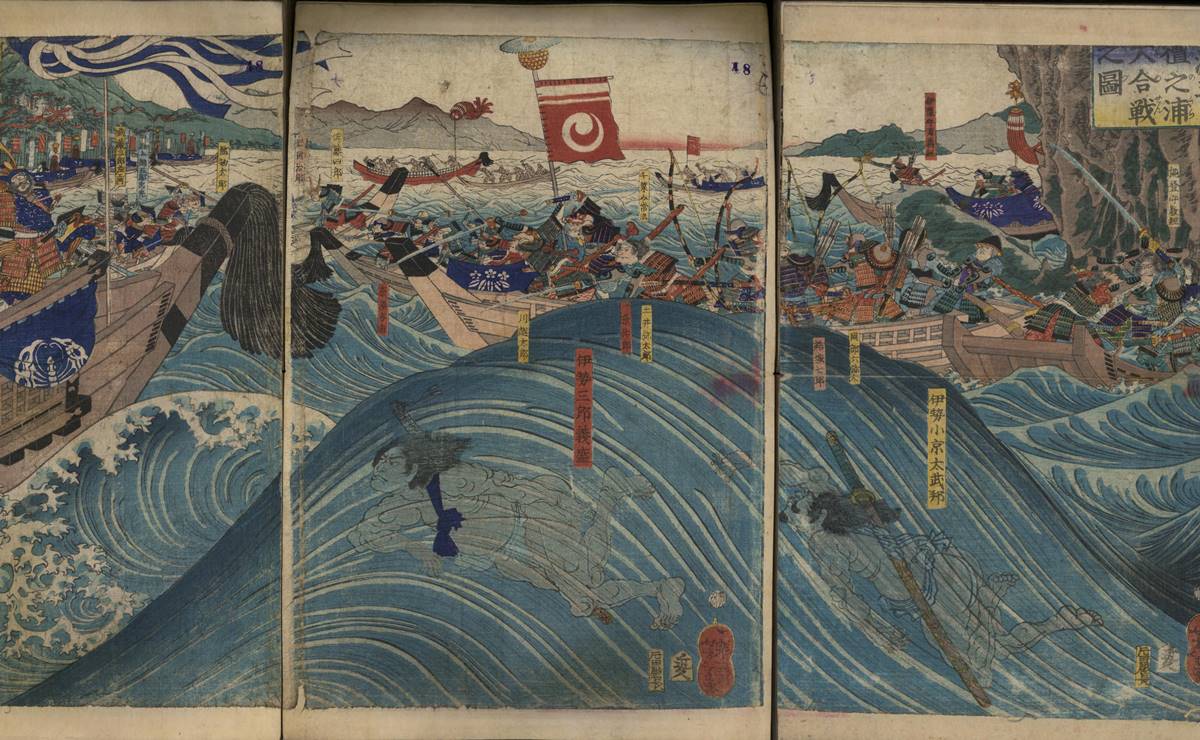

元暦二年=寿永四年(1185年)3月24日は、壇ノ浦の戦いが行われた日です。

ご存知、源氏vs平氏の最終決戦であり、いろんな意味で劇的であることは、みなさんもなんとなく頭にございましょう。

平家物語での壇ノ浦は以下のように美しく表現されております。

「平家の赤い旗や印が水面に散り、まるで紅葉の名所・竜田川の紅葉のようだった」(意訳)

なんだか完全に【風流】ですね。

コトの詳細記録があまり残っていないので、いささかヌルくなってしまいますが、まずは先へ進みましょう。

義経は水軍を雇って平氏に対抗

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』での源平合戦は、菅田将暉さん演じる源義経が大活躍。

史実でも同様に平家軍は追い込まれてゆき、壇ノ浦の戦いを迎える前に

と、立て続けにフルボッコにされました。九州にいた味方までもが源範頼(源頼朝の弟)にやられています。

もはや進退窮まった状態。

それでも戦いとは、諦めない限りは何があるかわかりませんから、本州と九州の境目にある彦島というところに立て篭もります。

そこへ、東からは義経、西からは範頼がやってきました。

源義経(左)と源範頼/wikipediaより引用

彦島は、瀬戸内海の他の島に比べれば大きなほうですが、それでも陸戦で決着をつけるには狭いところです。

となると、これまた当たり前のように、本格的な戦いは海の上ということになります。

水軍に強い平家にとっては正真正銘、最後の逆転チャンス!

さすがにこの頃になると、源氏方も船の重要性はわかっていたので、義経がまず周辺の水軍(海賊+傭兵みたいなもの)を傘下に組み入れ、「俺が先頭に立つ! 皆の者、続け!!」となりました

しかし、ここでお目付け役の梶原景時が、義経に待ったをかけます。

恨みに思った景時があることないこと報告

景時は、義経に向かって言いました。

「大将が先頭に立つとかありえないでしょ、フツー。やられたらどうするんですか」(意訳)

『鎌倉殿の13人』でも中村獅童さんが演じ、当時珍しいインテリ派として知られる景時。

馬込万福寺蔵の梶原景時像/Wikipediaより引用

秀才肌の彼はセオリーを重視するタイプだったようで、当然のごとく義経に忠告をします。実際、そうした意見の方が妥当かもしれません。

しかし、天才肌の義経は聞く耳を持ちません。

「大将ってのは一番エライ人のことなんだから、鎌倉の兄上に決まっているだろう。俺は一軍の将に過ぎん。だから先頭でもおk!!」(超訳)

これに対し、景時の反応も実に大人気ないもので……「あいつ器小せーな」(超訳)とボヤいてしまいます。

義経も義経で「あんたバカァ?」(超訳)と返したため、あわや最終決戦の直前で同士討ちになるところだった……といわれています。

2人とも子供か。いや、ドラマでは見せ場ですね。

他の家臣たちが間に入り、その場は事なきを得ましたが、景時はこれを恨みに思い、後に義経についてあることないことを頼朝へ報告したといわれています。

源義経/wikipediaより引用

その後、義経が追われる身となったことを考えると勿体ないなぁ……と思うと同時に、この問題も氷山の一角だったのかなとも思ってしまいますね。

やはり史実の義経にも、トラブル体質な一面があったのでしょう。

話を壇ノ浦に戻します。

※続きは【次のページへ】をclick!