歴史の陰に、無名の一般人が関わっていた――そんな話は意外と多いですよね。

というより歴史的な偉業とは数多の無名な人々に支えられて成立するものであり、今回は、そんな女性の一人に注目。

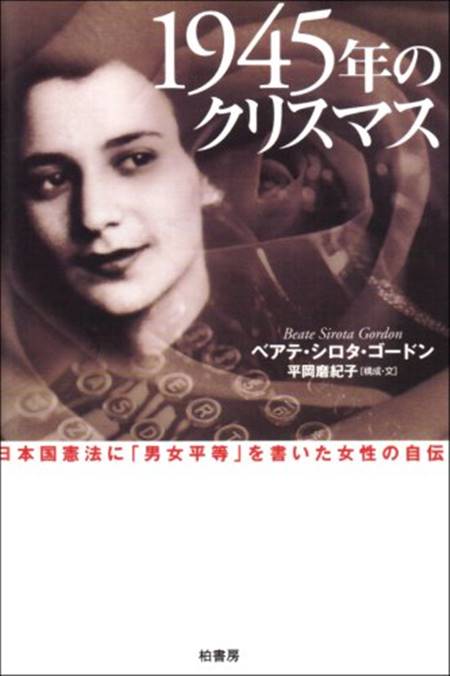

2012年12月30日は、ベアテ・シロタ・ゴードンの命日です。

「いったい、誰、それ?」

そんなツッコミが早くも聞こえてきそうですが、実は彼女、日本国憲法草案の一部を作ったという女性です。

他にも色々とエピソードがあり非常に興味深い存在でして、本記事で振り返ってみたいと思います。

父は「リストの再来」と呼ばれるほどのピアニスト

ベアテは、現在のウクライナ・キーウ出身の両親の元、ウィーンで生まれました。

父はユダヤ人ピアニストのレオ・シロタ。

母はユダヤ人貿易商の娘で、オーギュスティーヌといいました。

父も母も1917年のロシア革命以降、ユダヤ人排斥によって母国に帰れなくなり、オーストリア国籍を取得していたそうです。

そのため、ベアテの最初の国籍はオーストリアとなりました。

父・レオは「フランツ・リストの再来」と呼ばれるほどの技術を持つピアニストで、文字通り世界中を飛び回っていた人です。

フランツ・リスト/wikipediaより引用

そしてハルビンでの公演をしたとき、山田耕筰がレオの演奏を聞き、日本での公演を依頼したことで、日本との縁ができます。

レオは来日後、一ヶ月に16回もの公演を行うというハードスケジュールをこなしました。

山田は改めてその腕を買い、東京音楽学校(現・東京芸術大学)教授に迎えたいと誘いかけます。

当時は第一次世界大戦が終わったばかりで、ヨーロッパの情勢は不安定でした。

そのため公演がキャンセルされることも珍しくなく、レオとしては収入の安定化を図れる場所に住みたかったようです。

すぐには承諾しなかったのですが、ドイツを中心としたヨーロッパで反ユダヤ主義が広まったため、身の安全を確保する意味もあり、1929年に再度来日しました。

そのままとどまっていたら、おそらく彼らの人生は全く違うものになっていた……というか、道半ばで終わっていたでしょうね。

全員黒髪黒目の日本人を見て「みんな兄弟なの?」

レオは、東京音楽学校のピアノ科教授に赴任しました。

当時の東京音楽学校は、西洋から優秀な音楽家が集まっていたそうです。

おそらく、レオと同じように考えて日本へやってきた人が多かったのでしょう。

ベアテは、このとき5歳。

初めて日本にやってきたとき、道行く人々が全員、黒髪黒目であることを不思議に思ったそうです。

現代では日本でもいろいろな民族の人がいますし、日本人の中でも色素の濃い人薄い人などいろいろいますが、幼い彼女には見分けがつかなかったのでしょう。

そして、母オーギュスティーヌに「この人たちはみんな兄弟なの?」と尋ねたのだとか。

これはよほど印象に残ったようで、後年も公の場でよく語っていたそうです。

シロタ家は現在の乃木坂あたりに住み、新しい生活をはじめました。

ベアテはドイツ系のナショナルスクールに通い、子供らしい柔軟性で日本に馴染んでいきます。

お手伝いの日本人女性に影響を受け、後の憲法に……

当初は半年だけ滞在の予定でした。

しかし1930年からドイツでヒトラー&ナチスが台頭してきたため、シロタ一家は日本に住み続けることにします。

家では母主催のパーティーがたびたび開かれ、日本にやってくるきっかけになった山田耕筰をはじめとした音楽家たちや、画家、日本の貴族たちなどがよく集まっていたそうで。

山田耕筰/wikipediaより引用

家の中では、シロタ家にとって馴染み深いロシア語やドイツ語だけでなく、日本語・英語・フランス語も飛び交っていたとか。

これ以上ない生きた語学教室ですね。

ベアテのピアノは、母・オーギュスティーヌに「音楽の世界で食べていくほどの才能ではない」と思われたようで、娘には家庭教師を付け、英語とフランス語を学ばせました。

一家のこれまでの過程からして「いつどこに行っても生活していけるように」という狙いでしょう。

また、ベアテ自身もピアノやダンスの他、日本のお芝居や文化に親しんでいきました。

他に幼少期に大きな影響を受けたのは、屋敷に来ていたお手伝いさんの小柴美代という女性だったといいます。

彼女は静岡県沼津市出身で、父が網元を務めていました。

網元とは、漁業に使う網や船の持ち主で、漁師を雇う人のことです。

農業でいう地主みたいな感じですかね。

第一次産業では女性の地位が低くなりやすい傾向がありますが、美代の周囲もそうだったようで……幼いベアテに、彼女はよく日本女性の地位の低さを語ったそうです。

これが後々、憲法の草案を作る上で、女性の権利を盛り込むキッカケとなりました。

また、美代個人にも非常に感謝しており、後年ニューヨークに呼び寄せたことがあります。

戦地のパリを避けて、サンフランシスコへ留学

こうして、日本に好印象を持ちながら成長していったベアテ。

しかし1936年に【二・二六事件】が起きてからは、日本でもナチス・ドイツの影響を感じるようになります。

通っていたドイツ系のナショナルスクールでもヒトラー礼賛の方針に変わっていったため、ベアテはアメリカ系の学校に転校しました。

卒業する頃には、両親の母語であるロシア語、ベアテにとって故郷であるドイツ語、家庭教師から教わったフランス語・英語、学校で習ったラテン語、そして日本語を使いこなすようになっていたといいます。

学校を卒業したベアテは、欧米の大学へ進学を希望。

第一希望はフランス・パリのソルボンヌ大学でしたが、既に開戦直前だったため、両親が身を案じてアメリカ・サンフランシスコ近郊のミルズ・カレッジへ留学することにしました。

全寮制の女子大でしたので、親としては安心だったのでしょう。

当時はまだ一般客向けの交通手段は船だったので、ヨーロッパより西海岸のほうが日本から近かった……というのも理由かもしれません。

ここで、ちょっとしたトラブルがありました。

アメリカ留学のためにビザを取らなければならなかったのですが、既にベアテの母国オーストリアはドイツに占領されていたため、書類手続きができなかったのです。

仕方がないので、レオは近所に住んでいた広田弘毅(元総理大臣・元外務大臣)に事情を話し、アメリカ大使にかけあってもらってビザを取ったそうです。

第32代の総理大臣・広田弘毅/wikipediaより引用

それにしても凄まじい人脈ですね。

ともかくベアテは無事にアメリカへ留学することができました。

※続きは【次のページへ】をclick!