明治四年に制定された「戸籍法」で、日本人は

「みんな平等である」

=

「四民平等」

ということになりました。

しかし、皆さんよくご存知のように、本当に身分制度がなくなったのはずっと後の話です。

明治時代は、大きく分けて華族・士族・平民となっており……。

今回は明治2年(1869年)6月17日に制定され、良くも悪くも特権を持っていた【華族制度(公侯伯子男)】について見ていきましょう。

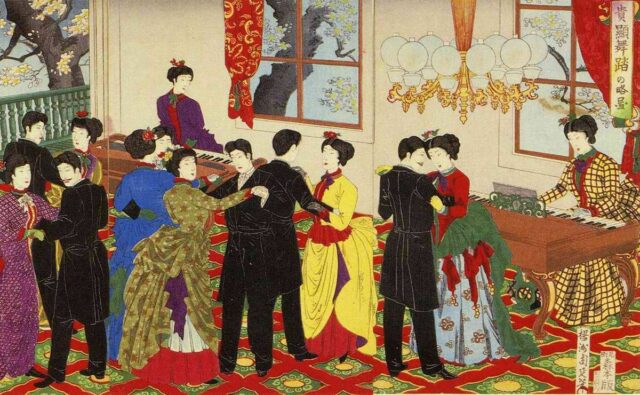

鹿鳴館の舞踏会を描いた浮世絵/wikipediaより引用

もともとは清華家の別称だった「華族」

華族は元来、公家の中の「清華家」と呼ばれる家々の別称でした。

これは、平安時代に栄華を誇った藤原氏の子孫である「摂家(五摂家)」の次にエライ家柄とされたもので、7家ありました(後に9家 記事末※注1)。

そうした由緒正しい公家と、大政奉還~廃藩置県の流れで(一応)特権階級の地位を離れることになった元大名たち=武家を合わせたのが明治~昭和前半の「華族」となります。

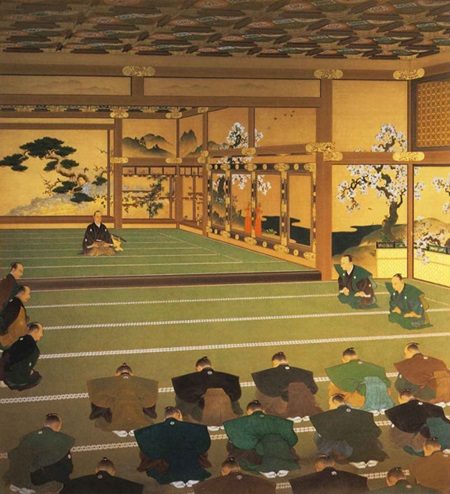

『大政奉還図』邨田丹陵 筆/wikipediaより引用

廃藩置県の後、「華族は東京に住むように」というお触れが出たため、公家と武家は一堂ならぬ一都に会することになりました。

地味な話ですが、おそらく日本史上初めてのことだったでしょう。

江戸時代まではほぼ「公家は京都」「武家は関東」というイメージが強く、お互いに協力し合うことも稀でした。

幕末に和宮親子内親王が十四代将軍・徳川家茂に降嫁するときの話やら、降嫁した後の大奥でのアレコレやらがいい例ですね。

徳川家茂/wikipediaより引用

明治時代からは、互いの親睦を深めて協力する考えが強まり、中堅層の華族が「通款社」という団体を設立。

また、華族の中でも天皇の相談役である麝香間祗候(じゃこうのましこう)の座にあった人々が「華族会館」を作り、横のつながりを深めていきます。

通款社と華族会館は後々合流し、現在の霞会館になりました。

今でも旧華族の直系男子しか正会員になれないという、正真正銘のセレブリティたちです。

由来がそんな感じなので、今も皇室の行事に参加したり、日本の伝統文化や学問に関する活動を行っています。

というのも、華族会館は「皇室や国のための学問・討論のための機関」として作られたからです。これが学習院の基礎となり、華族同士の自治・統制機関ともなりました。

このうち統制については、明治十五年に宮内省の一部署として華族局ができたことにより、分離しています。

江戸時代の領地や石高に比例

では、彼らの財産や収入はどのような扱いになったのでしょうか。

まず「華族の財産は江戸時代までの領地や石高の一部」とされ、元々財産の多い家はより豊かに、そうでもない家はそれなり……といったところでした。

当然のことながら徳川家や前田家などの大きな武家華族は、かなりの資産を持つ家が多かったようです。

公家華族は武家華族の1/10ぐらいというのも珍しくありません。

明治天皇も政府の中枢人物たちも、この点は密かに憂いていたようで、特に岩倉具視が積極的に公家の経済状況改善に動いています。

岩倉具視/wikipediaより引用

「倉廩(そうりん)実(み)ちて礼節を知る」という言葉があるように、まず経済基盤が整ってこそ、人の心は安らぐものですし、なにせ公家と武家の間には文化的な隔たりもありました。

そこで、明治九年(1876年)に「全華族の融和と団結」のため、武家と公家の区別なく、系図上の繋がり(血縁関係)によって「類」というまとまりで整理されることになります。

同じ「類」の華族同士は宗族会を作り、先祖の祭祀などで交流を持つことで、団結していきました。

年に数回程度であっても、定期的に会っていれば、何となく親しみや協調性も出てくるものですよね。

さらに、明治十七年(1884年)には【華族令】が公布され、5つの爵位(公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵)や華族の立場、財産の処分などが明文化されました。

受験では

「こう・こう・はく・し・だん(公侯伯子男)」

で暗記する項目としておなじみですかね。

このときも、岩倉具視が特に公家華族の家政状況を憂いて、第十五国立銀行を設立したり、華族の共同出資で日本鉄道会社が発足したりしています。

「薩長土肥」が「勲功華族」として大量に登場

色々と制度が充実しても、生活が厳しい華族はおり、地方への移住を考える者もいたようです。

ただ、それでは「華族は東京で天皇の相談役及び学問に取り組むべし」とした政府の方針が達成できなくなってしまいます。

そこで明治十九年(1886年)に「華族世襲財産法」が制定され、華族は宮内大臣管理のもとに世襲財産を設定できるようになりました。

また、この法律でいわゆる「薩長土肥」出身者が「勲功華族」として大量に登場しています。

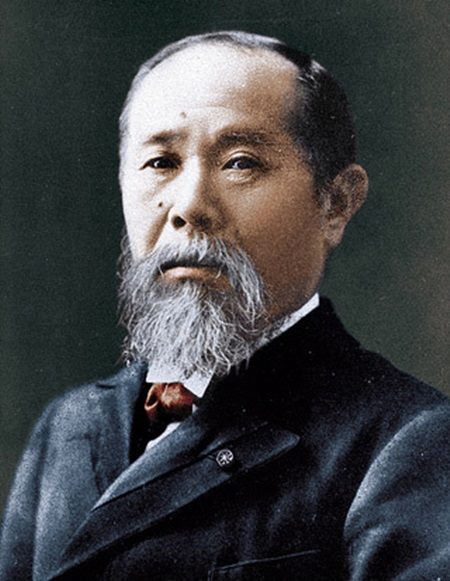

伊藤博文のように「元の身分は低いけれども、明治維新の際に功績を上げたので、華族扱いにしましょう」という扱いを受けた人たちです。

伊藤博文/wikipediaより引用

これがまた公家華族や武家華族からすると煙たいというか、気の進まないものでした。

しかし、急激に身分が上がったことによって、経済的にキツくなった勲功華族も珍しくなかったので、どっこいどっこいというかなんというか。

さらに、明治二十二年の大日本帝国憲法制定によって、華族は皇族・勅選議員同様、貴族院議員としての政治的特権が確定します。

以降、華族は上院である貴族院を舞台とし、政治に関わっていくことになりました。

※続きは【次のページへ】をclick!