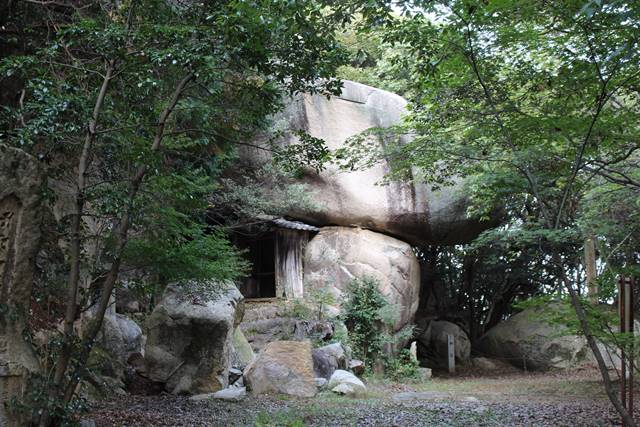

見るからに雰囲気のある巨大な岩が、危ういバランスでずしりと座っているように見える。

その名も【鬼の差し上げ岩】。

岡山県総社市岩屋にある巨石群の一つで、サイズは

・縦15m

・横5m

・暑さ5m

もあり、近年は観光スポットとして賑わってもいる。

さらにもう一枚ご覧いただきたい。

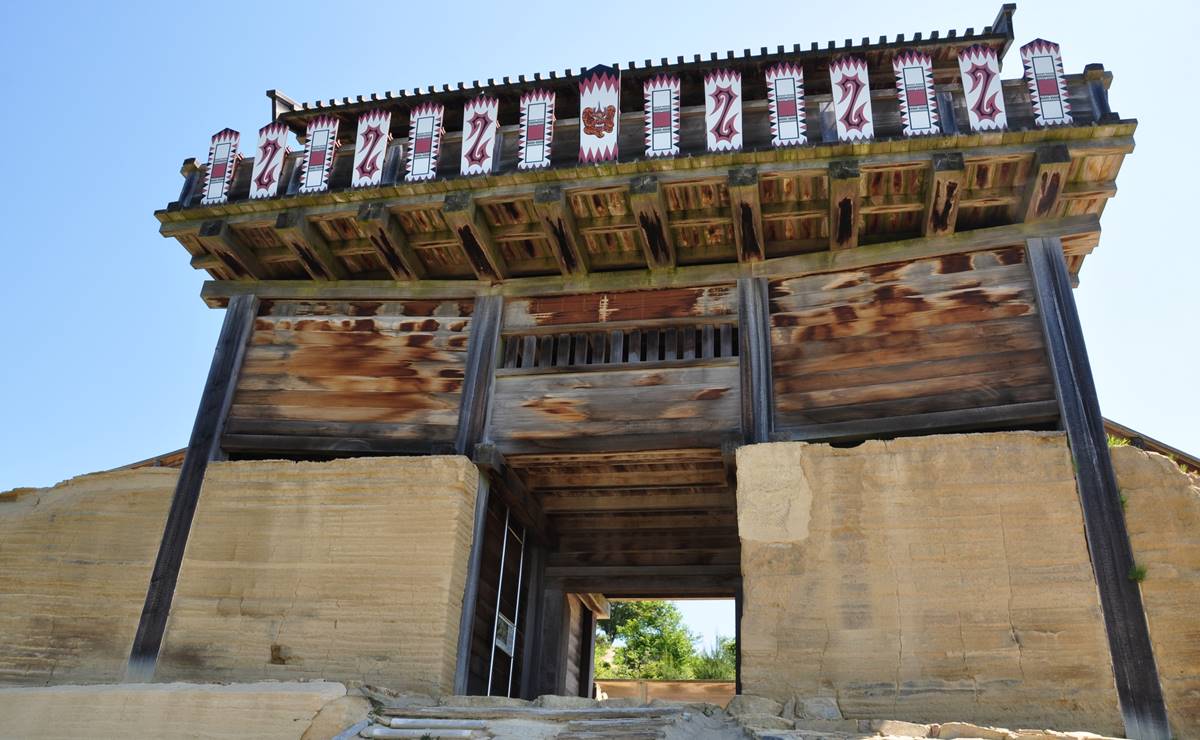

こちらは鬼ノ城(きのじょう)だ。

桃太郎「鬼ヶ島」のモデルともされ、先の巨石と同じく岡山県総社市に建っているのだが、この城が

・斉明天皇と関わり深い

と言ったら驚かれるだろうか。

斉明天皇の名は、本人の事績より「天智天皇や天武天皇の母」として知られている。

しかし、その生涯は息子たちに負けず劣らずの波瀾万丈だった。

唐の勢力がいよいよ朝鮮半島全土へ及ぶという不穏な東アジア情勢の中、彼女は、国内では土木工事に励み、外交では親百済(くだら・ひゃくさい)政策をとった。

そして百済が滅亡すると、唐・新羅(しらぎ・しんら)との決戦に臨むべく事を起こすのだが……。

女帝・斉明天皇の最晩年を、吉備の地に追いかける。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

再評価の高まる斉明天皇は土木工事がお好き

飛鳥時代の斉明天皇とは――。

奈良県明日香村の牽牛子塚古墳(けんごしづかこふん)の発掘調査で、被葬者と判明し、2010年に一躍脚光を浴びた女帝である。

実のところ、彼女が天皇になる可能性はほとんどなかった。

父は茅渟王(ちぬのおおきみ・敏達天皇の孫)。

母は吉備姫王(きびひめのおおきみ・欽明天皇の孫)。

数多いるライバルに打ち勝つほどの血統でなかったためだ。

しかし、名前しか伝わらない最初の結婚相手・高向王(たかむくおう)と別れて舒明天皇(じょめいてんのう)と再婚すると、人生は急展開をみせた。

夫の死後、ついに最高権力を手中にする。

皇極天皇の即位である(後に重祚して斉明天皇)。

ただし、息子の中大兄皇子(天智天皇)が天皇になるまでの中継ぎというイメージが強く、影の薄い存在ではあった。

興味深い逸話が『日本書紀』にある。

斉明天皇が多くの犠牲を代償に造らせた溝を、飛鳥の人々は「狂心(たぶれこころ)の渠(みぞ)」と呼んだというのだ。

天皇の正統性を示す正史に「狂っている」とまで書かれるなど評判は芳しくない。

しかし見方を変えれば、大きな労働力を調達し、土木工事をやり遂げた剛腕政治家とも言える。

事実、近年になって発掘された飛鳥京跡、酒船石(さかふねいし)、亀形石造物、須弥山石(しゅみせんせき)など、有名な遺跡や遺物の多くが、斉明天皇によって造られた可能性が高いとされている。

NHK歴史秘話ヒストリアでは「石の女帝」とも言われ、今や、歴史学や考古学の世界では、壮大な構想と実行力を併せ持った人物という見方が強まっているのだ。

酒船石

幻の「吉備王国」の実像

この斉明天皇が、飛鳥から250キロ近く離れた吉備(岡山県)を訪れ、強い指導力を発揮した痕跡が見つかった。

彼女はその地で何をしたのか。

吉備は、古代の瀬戸内海で最大の勢力だった。

旧国名で言えば、備前、備中、備後、美作(みまさか)の4カ国、現在の岡山県を中心に、広島県東部にまで広がる。

日本で四番目の大きさを誇る巨大前方後円墳・造山古墳(つくりやまこふん)が存在するなど、畿内をのぞけば、間違いなくナンバーワンの実力を持っていた。

斉明天皇の治世で、この吉備地方と密接にかかわる重大な事件があった。

660年の百済滅亡を受けて決定した朝鮮半島への派兵だ。

翌661年1月29(斉明6年12月24日)、68歳の斉明天皇は、息子の中大兄皇子とともに難波宮(大阪府)を出発。

瀬戸内海の国々に立ち寄りながら兵を集めることになった。

斉明天皇が吉備に立ち寄ったのはこの時だ。

古代の地方勢力のリーダーである吉備を納得させられなければ、ほかの地方の豪族も協力を拒む可能性が高い――。

果たして、その結果は?

吉備の中心部である備中の歴史をあつめた『備中国風土記』によると、なんと2万人もの兵が吉備において集結したというのだ。

最終的な総動員数は2万7000人だから、そのほとんどが大和でも九州でもなく、吉備だったことになる。

風土記には

661年、斉明天皇一行が下道郡(しもつみちごう)に宿泊したとき、家が多く建っている様子を見て兵士を徴募したところ、2万人が集まった。

天皇は喜んで、その土地を「二万郷(にまごう)」と名付けた。

この土地を後にあらためて「邇摩郷(にまごう)」といった。

と書かれている。

邇摩郷があったのは岡山県倉敷市。地図を開くと、高梁(たかはし)川の西岸に上二万・下二万という地名が残っている。

風土記が書き留めた「邇摩郷」の最有力候補地だ。

※続きは【次のページへ】をclick!