仁治3年(1242年)6月15日は北条泰時が亡くなった日です。

父は大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の主人公だった北条義時。

劇中での義時は当初、純朴な青年として描かれていましたが、陰謀渦巻く政権内で徐々に感化され、最終的にその目は完全に黒く濁ってしまいました。

史実においても、当時から悪評が圧倒的多数だったほどです。

しかし、坂口健太郎さんが演じていた北条泰時は違います。

史実においても、ほとんど悪評はなく、その人柄は古代中国の聖人である堯(ぎょう※1)や舜(しゅん※2)に例えられるほど。

なぜ親子で同じような立ち位置にいたにもかかわらず、そこまで評価が異なったのか?

本記事で、泰時の生涯と共に追いかけてみましょう。

北条泰時/wikipediaより引用

なお、史実でもドラマでも皆さんの関心度の高い

「泰時の母は誰なのか?史実的に八重で問題ないのか?」

という考察については、以下の記事にまとめましたので、併せてご覧いただければ幸いです。

-

北条泰時の母はいったい誰なのか~八重と北条義時の結婚は史実的に“あり”だった?

続きを見る

有力御家人・三浦氏の娘を娶る

北条泰時が生まれたのは、まだ平家の天下だった寿永二年(1183年)のことでした。

幼名は「金剛」といいます。

金剛力士や金剛山など、いろいろなものにつく言葉ですから、耳馴染みのある方も多いでしょう。

ダイヤモンドのことを「金剛石」ともいいますね。元々の意味としては「金属の中で最も硬いもの」、そして「極めて強固で破れないもの」という意味があります。

もしかすると、このあたりから父・義時や北条氏が密かに「この子が育つ頃には、ウチが平家よりスゴイ家になってやる!」という意気込みを持っていたのかもしれませんね。

北条義時イメージ(絵・小久ヒロ)

そう考えると、なかなかのネーミングセンスです。

泰時が1194年に元服したときには、既に平家は没落しており、鎌倉幕府も始まっていました。

その後、1202年に有力御家人・三浦義村の娘と結婚し、スグに子供にも恵まれています。

並行して鎌倉幕府二代将軍・源頼家、次いで三代将軍・源実朝に仕えていました。

つまり、祖父の北条時政や、父である義時の政治的・軍事的な動きも見ながら育ったことになります。何か思うところもあったでしょう。

藤原頼経を元服させたり将軍位に就かせたり

むろん、若い北条泰時では、父や祖父には逆らえません。

和田義盛の乱で戦功を上げたり、承久の乱(1221年)で叔父の北条時房とともに幕府軍を率いたり、真面目に働きます。

北条時房/wikipediaより引用

承久の乱後は、しばらく京都の六波羅探題を務めていました。

このとき、泰時が京都の北側、時房が南側を担当していたそうです。

身内とうまくやれていた……というだけで、この時代の武士としては珍しいですよね。

承久の乱から三年経った元仁元年(1224年)に、父・義時が亡くなったため、泰時は鎌倉へ。

そして執権の職を継ぎ、四代将軍・藤原頼経を支えることになります。

藤原氏から迎えた頼経を元服させたり、将軍位を受けさせたのも、実は泰時の代になってからでした。

跡を次いでしばらくの間、泰時は伯母である北条政子と相談して政務にあたっていたようです。

絵・小久ヒロ

義時の遺領相続についても

「弟たちとの争いを避けるため、私の取り分を少なくして分割しようと思います」

と自ら政子に提案し、政子に感心されたとか。

一言でまとめると「控えめで真面目な長男」という感じでしょうか。

そういった人物は得てして引っ込み思案になりがち、かつ貧乏くじを引くことが非常に多いですよね。

しかし、泰時は言うべきところややるべきことはきっちりやっています。

執権補佐役「連署」を設けて独裁色を弱める

嘉禄元年(1225年)、政子が亡くなってからは、鎌倉幕府の制度に大きくメスを入れました。

まず、執権の補佐役である【連署】を設けて、叔父・北条時房を任命。

さらに、評定衆を置いて、独裁色を弱めました。トーチャンとは真逆の方向性といえます。

また、幕府を大倉から宇都宮辻子(ずし)に移して、鎌倉大番の制を整えています。

これはただの移転というよりは、「これからの幕府は違うんだ」という心機一転の意味が強かったのでしょうね。移転だけに一転……なんでもありません。

こうして鎌倉幕府の新たなスタートを切った泰時。

次に定めた目標は、武士に法律を浸透させることでした。

というのも、承久の乱以降、あっちこっちで土地に関する武士の紛争が相次いでいたからです。

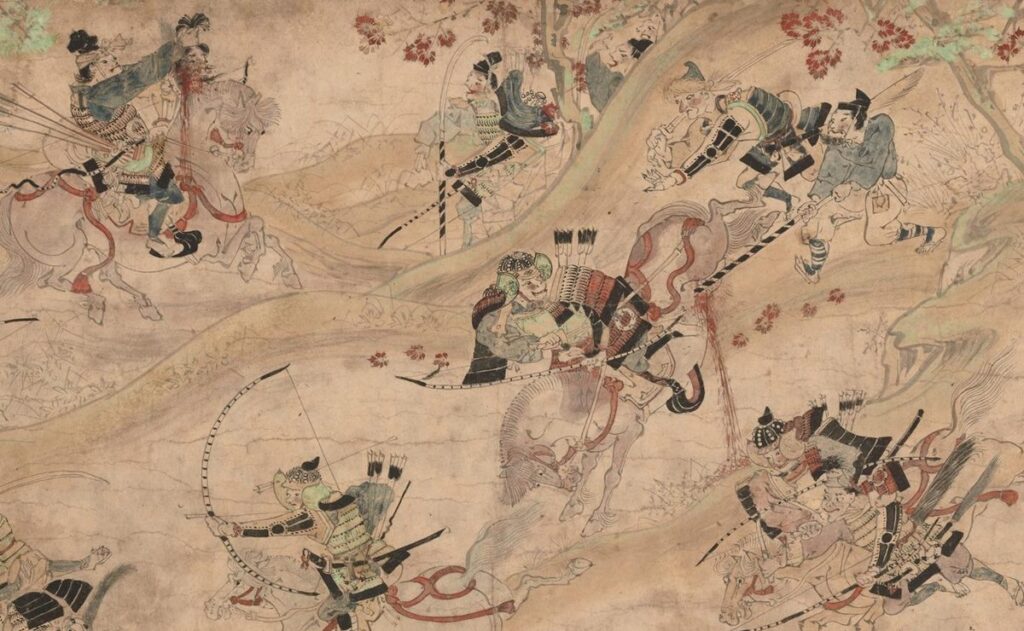

画像はイメージです(男衾三郎絵詞/wikipediaより引用)

原因は主に地頭の横暴な振る舞いや、収入額に関するものだったとか。

これまで、そういった争いは慣例に基づいて裁決されていましたが、慣例とは誰もが知っていないと成り立ちません。

当事者二人のうち、片方だけが自分に有利な慣例を知っていて、もう一方が知らなかったとしたら、後者が損をしてしまいますよね。

泰時はそうした不公平を是正すべく、武士の実情に沿った法律を作ってそれを広めようとしました。

※続きは【次のページへ】をclick!