こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

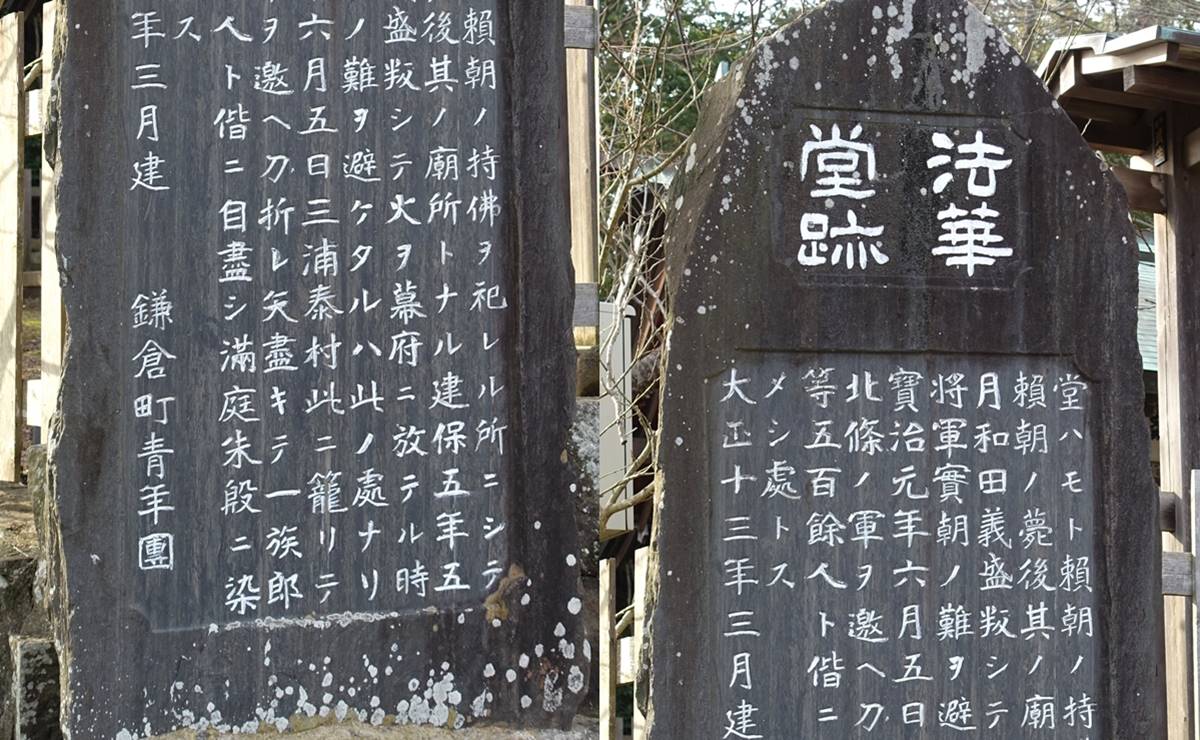

【宝治合戦】

をクリックお願いします。

源氏将軍の血統は女系も断絶

源頼家の娘である竹御所。

頼朝から見れば孫にあたり、嘉禄元年(1225年)に北条政子が亡くなると、その後継者として敬意を集めるようになりました。

政子というカリスマの代わりを期待されたのですね。

絵・小久ヒロ

そしてこの嘉禄2年(1226年)に、摂家から迎えられていた三寅が元服して、藤原頼経となり、鎌倉殿となりました。

鎌倉幕府の第4代将軍です。

第1代 源頼朝

第2代 源頼家

第3代 源実朝

第4代 藤原頼経

藤原頼経は、実は源氏とも血縁があり、源頼朝の妹・坊門姫の孫にあたります。

そこで、御家人の敬愛を集めていた竹御所が藤原頼経に嫁ぎ、次の将軍を産み育てることが期待されました。

妻は29歳、夫は13歳という歳の差はありながら、二人は寛喜2年(1230年)に結婚。

夫婦仲は円満であり、4年後に竹御所は懐妊します。

頼朝と政子の血が、次の将軍に流れる――周囲の期待は俄然高まるのですが……ここで悲劇に見舞われます。

天福2年(1234年)、竹御所が難産で命を落としてしまうのです。

生まれた男児も死産。

かくして頼朝以降の源氏将軍は完全に断絶することが決まってしまいました。

すると、また新たな騒動が芽吹き始めます。

将軍vs執権という構図です。

お飾りながらも第4代将軍として鎌倉に下向していた藤原頼経も、現地で27年の月日が経過していました。周囲には将軍派ともいうべき側近もいます。

藤原頼経/wikipediaより引用

一方、泰時亡き後に執権となった北条経時は藤原頼経より6才も若く、「将軍を支えるための執権」という構図が揺らいでしまうのです。

いきおい政治を動かす評定衆の間でも、執権か? それとも将軍につくか? という派閥が生じます。

先に動いたのは藤原頼経でした。

宮騒動

寛元2年(1244年)、頼経は27才という若さで鎌倉殿の座を息子の藤原頼嗣(よりつぐ)に譲ると、以降は「大殿」と呼ばれ鎌倉に留まりました。

4代将軍・藤原頼経

5代将軍・藤原頼嗣

頼経には、院政のように政治を動かす意図が見て取れます。

そこで4代執権である北条経時はどうしたか?

寛元3年(1245年)、自身の妹である檜皮姫(ひわだひめ)を藤原頼嗣に嫁がせました。

こちらの意図もかなり明らかで、「北条政子=檜皮姫」「源頼朝=藤原頼嗣」という関係の再来を狙ったのでしょう。

しかし、問題もありました。

新婦が16才であるのに対し新郎7才は不釣り合いであるばかりか、婚礼の二ヶ月前には、北条経時の病が進み、顔には黄疸が出ていたとされます。

以降、一進一退を繰り返していた病状は取り返しのつかないほど悪化。

そこで経時は、志半ばにして3才下の弟・北条時頼に執権を譲り、寛元4年(1246年)に没してしまいます。享年23。

北条時頼/wikipediaより引用

甲冑を着た武士が鎌倉を闊歩

跡を継いだ時頼もまだ20才の青年。

すぐに不穏な状況に直面しました。

甲冑を着た武士が鎌倉を闊歩するようになり、名越光時という武士がこう豪語するのです。

「俺は北条義時の孫だぞ! 時頼は義時の曾孫ではないか!」

これまで盤石のように思えた北条氏の体制も、一族が増え過ぎたがため“我こそは執権になるべきだ!”と野心を抱く者が少なくなかったのです。

しかも名越光時の背後には“ある影”が見えました。

息子に将軍の座を譲っていた藤原頼経です。

光時は5代将軍・藤原頼嗣の近習であり、頼経とも親しい関係でした。

そんな陰謀を察知した時頼。

大軍を擁して相手を威圧し、名越光時とその弟・時幸を出家に追い込みます。

この事件は【宮騒動】と呼ばれ、その結果、藤原頼経は鎌倉を追われ、頼経の父・九条道家は関東申次職を罷免されるなど、将軍派は一気に力を削がれることになったのです。

逆に言えば、北条時頼の執権が確立したとも考えられるでしょう。

しかし、本当の危機が翌年に押し寄せるのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!