マサチューセッツ州のナンタケット。

温暖な気候で知られるこの町は19世紀、冒険と財産を求める男たちで賑わっていました。

彼らの目当ては、捕鯨です。

当時、鯨から捕れる油は燃料、灯り、薬品……ありとあらゆるものに使われる必需品だったのです。

女性たちは、何ヶ月も、場合には何年も、航海に出てゆく父や夫の帰りを待たねばなりません。

それでも彼女らは、そんな生活に耐え忍んでいました。

捕鯨に頼る生活というのは過酷ながら、そこから生み出される莫大な利益は魅力的なものでもあったのです。

ちなみに、某グルメ漫画で広まった「日本の捕鯨は鯨を残さず使うが、西洋人の捕鯨は油だけ絞って捨てる! けしからん」という認識。

これは国民性や文化云々よりも、技術的な問題があります。

江戸時代までの伝統的な日本の捕鯨は、沿岸のそばで行われていたため、油以外の部位を持ち帰ることができました。

しかし欧米の、長距離を航行する捕鯨船の場合は冷蔵設備がなく、油しか持ち帰ることができなかったのです。

例えば鯨の髭は、欧米でもコルセット等の原料として利用されています。

嵐の洗礼

1819年8月12日――。

捕鯨船エセックス号は、乗組員21名を乗せてナンタケットの港を出発しました。

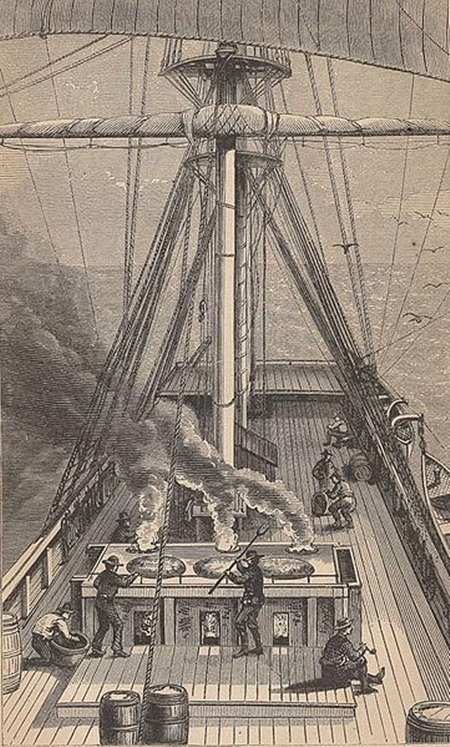

19世紀の捕鯨船/wikipediaより引用

船長は28才のジョージ・ポラード。

船主だけではなく新婚の妻の期待にも応えるべく、彼はいつにも増して気合い十分であったことでしょう。

しかしそんな船長を軽視していたのが、船長の右腕である一等航海士オーウェン・チェイスです。

家柄だけで選ばれた船長とは異なり、叩き上げの男だけに若く、野心満々。危険な航海へと旅立つ船内で、乗組員は協力すべきですが、不協和音が響いていたのです。

もっとも、そうしたことは捕鯨船ではよくあることでした。

地上では心優しいクエーカー教徒であるナンタケットの住人も、海上では人が変わったように横暴になることは往々にしてあったのです。

不穏な兆候は、人間関係以外にもありました。

嵐への対応が遅れて、船がダメージを受けたのです。

メーントゲンルンスル、スタンスルの帆が破損。

炊事室破壊。

ホエールボート二艘と予備ボート破壊。

数多の損傷を受けて、使用可能なホエールボートはあと二艘のみでした。

捕鯨船にボートは最低三艘、さらに予備として二艘は必要とされていました。

「仕方あるまい。引き返そう」

ポラード船長はそう宣言しました。

しかし、一等航海士チェイスと二等航海士ジョイは反対します。

「戻るったって、ナンタケットは遠いですぜ。食糧確保で島に寄りゃあ、ついでに予備のホエールボートくらい、いくらでも手に入りますよ」

二人の航海士の言葉に、船長はじっと考えこみますが、やがて賛同しました。

ここで引き返していれば……。

彼らは後に、そう悔やむことになります。

白鯨の復讐

エセックス号は途中で寄港し食料を確保したものの、ボートは手に入れられませんでした。

途中で偶然別の船から買い取ったものの、手持ちのボートは三艘。

過酷な捕鯨では、すぐにボートが破壊されます。予備ボートすらないエセックス号に、ミスは許されません。

しかし、乗組員はそのことをあまり気にすることはなかったでしょう。

乗組員たちは、鯨出現の気配に興奮しておりました。彼らにとって鯨の群れはまさに一攫千金のチャンスです。

鯨を見つけた乗組員は、ホエールボートに乗り込み、銛を撃ち込みました。

瞬間、鯨は暴れだし、危険極まりない生き物に変貌します。

乗組員たちは鯨が息絶えるまでひたすら銛を撃ち込み、死骸を船まで引きずり、鯨油を船上で採取するのです。

この作業にはすさまじい悪臭が伴いました。

出港から1年と3ヶ月後が過ぎた、1820年11月20日。

船はガラパゴス諸島西2800キロ、赤道の75キロ南にいました。

乗組員たちは、そこで鯨の吹き上げる潮を確認しました。

早速ボートに乗り込み、彼らは接近します。

「すげえ鯨だな、こんなでけえのは初めて見たぜ」

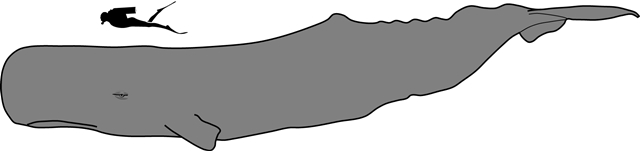

彼らが目にしたのは、体長およそ26メートル、重さは80トンほどありそうなオスのマッコウクジラでした。

マッコウクジラとヒトの大きさ比較/illust by Chris huh wikipediaより引用

その鯨がどうにも奇妙なのは、大きさだけではありませんでした。

他の鯨のように怯えることなく、群れを離れ、エセックス号に猛然と近づいてくるのです。

一体どうしたことか?

異変を感じたところで、もはや為す術はありません。

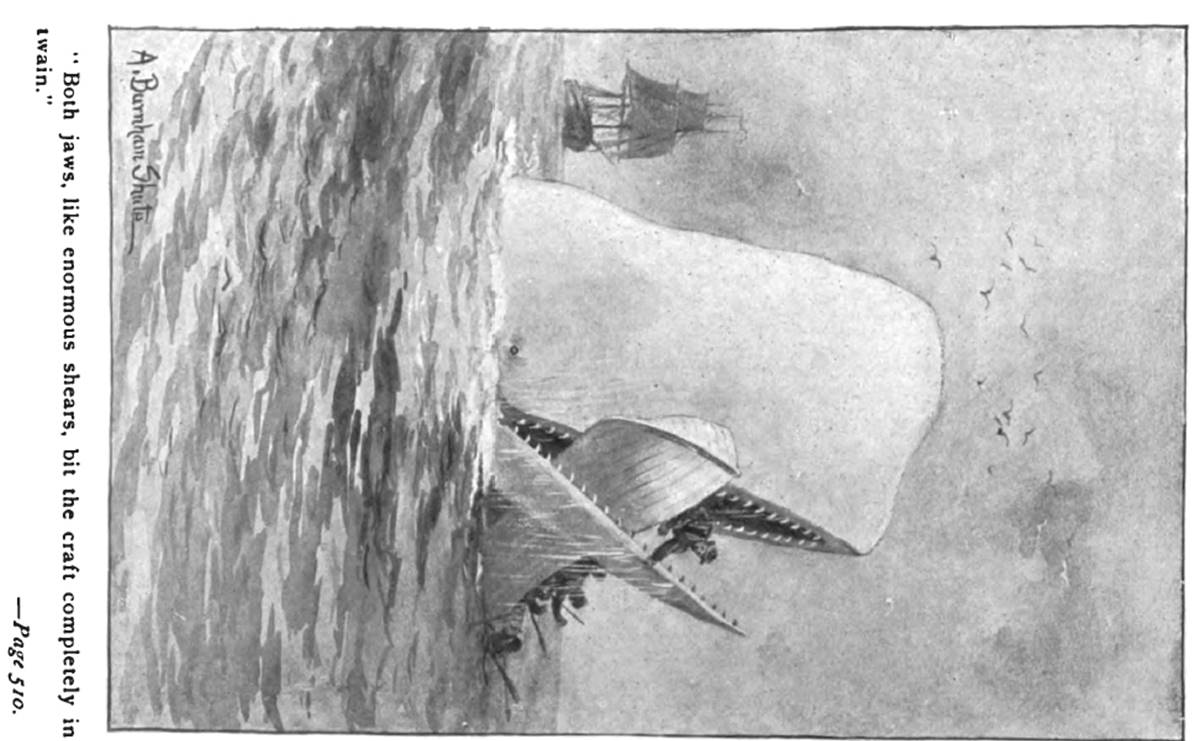

鯨は船に頭突きをして、メキメキと破壊。

それから満足したかのように方向を変えると、どこかへと去り、二度と戻ることはありませんでした。

あとに残されたのは、難破しかけた捕鯨船と、途方に暮れた人間たちでした。

※続きは【次のページへ】をclick!