日本史でも世界史でも、歴史には取扱の難しい人物がいます。

存命中、あるいは死後も長いこと馬鹿にされていた人物が再評価されたり(例:徳川綱吉)。

反対に、英雄視されていた行動が今の基準で考えるとテロ行為になってしまったり(例:赤穂浪士)。

中国史であれば、それに該当するのが南宋の秦檜(しんかい)と岳飛(がくひ)ではないでしょうか。

売国奴として唾棄されてきた秦檜は、今の基準で考えたら最善の妥協案を取ったと思われるふしがあります。

一方で愛国将軍・岳飛は、理想主義で無謀な策を採っており、必ずしも讃美できる人物ではないと評価の下方修正されたり。

この二人は、政治状況で評価が変わる、取扱注意人物なのであります。

日本史ファンの皆様には少々縁が遠いかもしれませんが、歴史の興味深い事象でもありますので、その足跡を振り返ってみましょう。

疑惑の帰還「生きとったんかワレ!」

1126年、宋に激震が走りました。

女真族の金が宋に侵攻し、徽宗、欽宗以下皇帝の一族が、満州へと連れ去られてしまったのです。

これ以降、華北を失った宋では、残された人々が南に移り、難を逃れた高宗が即位。南宋が始まります。

同事件は【靖康の変】と呼ばれました。

満州へ連れ去られたのは皇族だけではありませんでした。

金相手に時に強硬策も辞さない、御史中丞の秦檜も、王夫人ともども北へ連行されてしまったのです。

時は流れて1130年。

その秦檜と王夫人が突如、南宋に帰還します。

秦檜/wikipediaより引用

「生きとったんかワレ!」

南宋の人々はびっくり仰天。

戻った秦檜の言い分はこうです。

「いやぁ、やむなく金の将軍・撻懶(ダラン)に仕えてたんですけどね、南に遠征するっていうんで一緒に来たんですわ。で、これなら戻れそうだと思って、見張りの者を殺して、妻ともども逃げて来たわけですよ~」

えっ、ホントに? そんなうまい話あるの?

当時の人々も当然疑いました。

帰るや否や皇帝に和睦を勧め始めまして

秦檜の友人が頑張って弁護したため、高宗に面会できることになりました。

そこで秦檜はこう切り出します。

「陛下、天下で大事なのは平和ですよ。南は南、北は北。勝ち目のない戦はもうやめて、和睦に尽くそうではありませんか」

これを聞いて周囲の人々は驚きました。

かつては金に強硬策をとっていたのに、なんという変わりようでしょう。

どうやら秦檜は撻懶(ダラン)と裏で手を組んでいたようなのです。

撻懶も南進の限界を感じており、互いにこのあたりで手を打とうとしたのでしょう。

現実的な策ではあります。

捕らわれている間、金の軍事力をじっくりと目の当たりにした秦檜は、到底勝ち目はない、和睦こそ国のためだと痛感したに違いありません。

高宗は、秦檜の和睦案に心が傾いてゆきました。

秦檜は、自分をかばってくれた友人までをも追い落とし、宰相の座に就きます。

権力欲がそうさせたのか、権力にしっかりとしがみついてでも和睦したい気持ちがそうさせたのか。

なんと19年も宰相をつとめるのですから、実力はあったのでしょう。しかし……。

「中興四将」が目障りに

当時、南宋には四人の名将がいました。

・岳飛

・張俊

・韓世忠

・劉光世

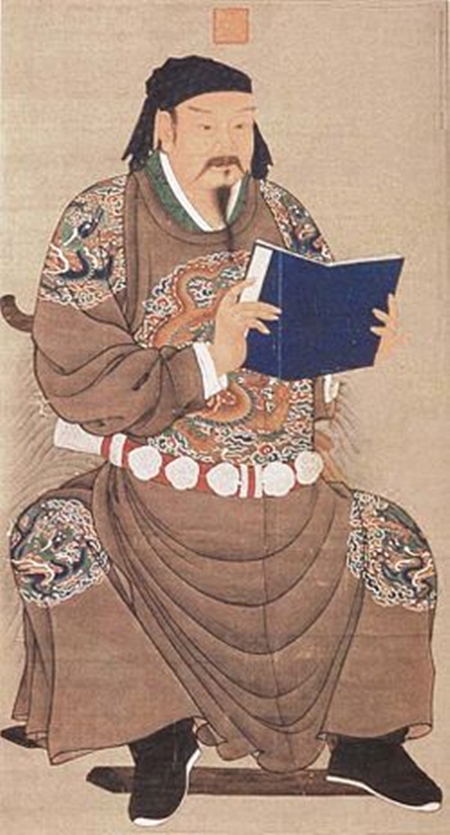

中興四将(左から岳飛・張俊・韓世忠・劉光世 ※弓を持っているのは従者)/wikipediaより引用

貧しい出自からのし上がり、自ら集めた義勇軍を率い、果敢に金軍と戦う彼らの人気は絶大なものがありました。武功も素晴らしいものがあります。

しかし、だからこそ目障りということもあるのです。

和平策を目指す秦檜にとって、好戦的な四将は邪魔者です。

1140年、ついに秦檜の悲願である金との和睦が目前に迫りました。

そうなれば四将がともかくうるさい。

劉光世は病死していました。

張俊は秦檜の意見に理解を示しています。

韓世忠もやむを得ないと妥協しそうな気配です。

しかし、最後の一人の岳飛は別です。

秦檜はそこで岳飛とその養子である岳雲の罪を捏造して、謀叛の罪で死罪に追い込みました。

四将の一人である張俊も、この捏造に一枚噛んでいたとされます。

韓世忠はあまりのことにショックを受け、「いったい岳飛が何をしたのですか?」と秦檜に問い糾します。

彼は一言だけ返事しました。

「莫須有(あったかもしれない)」

「たった三文字で、天下の人々が納得するとお思いか!」

韓世忠はそう怒りをぶつけると、以降、政治からも軍事からも一切手を引き、世捨て人になってしまうのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!