2022年8月、国税庁が驚くべきキャンペーンを実施しました。

今、世界的に若者の飲酒量は減少しています。

酔うことに意義を感じない生き方が浸透してきたと指摘され、そこにコロナ禍も拍車をかけました。

アルコール分を低くし、炭酸水や甘いフレーバーを加える。

SNSで映えるパッケージや飲み方を工夫する。

メーカーや飲食店側のそんな工夫で乗り切ろうとしている状態です。

なんせアルコールには、依存症や犯罪誘発の危険性もあります。

それを、よりにもよって国がプッシュするってどういうこと?

若者が酒飲まないのは良いことでは? 進歩でしょ!

海外メディアからは、そう突っ込まれる事態に陥るばかりか、2020年頃から日本ではこんなアルコール飲料が拡大してきました。

ストロングゼロです。

◆「ごん、お前だったのか。いつもストロングゼロをくれたのは」“飲む福祉”ストロングゼロ文学が盛り上がる - ねとらぼ (→link)

◆「ストロングゼロ」がTwitterで話題に 悩みもすべて忘れられる?(→link)

エックス(旧Twitter)で【#ストロングゼロ文学】というハッシュタグをつけ、ストロングゼロを呑んだときの自分の様子を著名な作品にあわせてパロディにしたり、自分ならではの文章を書いたり。

要は、飲みながら「言葉遊び」をするわけで、なかなか達者な作品にもお目にかかるのですが……。

この現象、手放しで喜んでいいのでしょうか。

なぜならそこには

「安い、度数が高い、飲みやすい、どこでも買える! パッパラパーとした酔っ払い方が手っ取り早くできるストロングゼロは、現実逃避に最適や!」

というディストピア感溢れる盛り上がりが含まれているからです。

危険性が察知されたのか、2024年2月には厚生労働省が飲酒ガイドラインを制定し、ストロング系は売り場から数を減らしていきましたが、完全になくなったわけではありません。

ストロング系の排除は、歴史をみれば必然であるとわかります。

安酒でブラックな労働環境や過酷な人生を吹き飛ばすのは、なにも21世紀日本だけの話ではありませんでした。

飲んだくれのイギリス人――。

本稿では、ストロングゼロ愛好家も同情と共感を寄せてしまうような、そんな悲しき歴史の事例に注目してみたいと思います。

ヨーロッパにおける英国のイメージは……

イギリス人というと、どんな像を思い浮かべますか。

アメリカ人は、キザな英国紳士像を思い浮かべるそうです。

※アメリカ人の思い浮かべるイギリス人↓

一方、ヨーロッパの人々にとっては「飲んだくれて暴れる奴ら」になる。

映画『トレインスポッティング』では、絶望的な社会状況の中、酒とドラッグとバイオレンスに溺れるしかねえべ、と自暴自棄になったスコットランドの若者を描き、大ヒットしました。

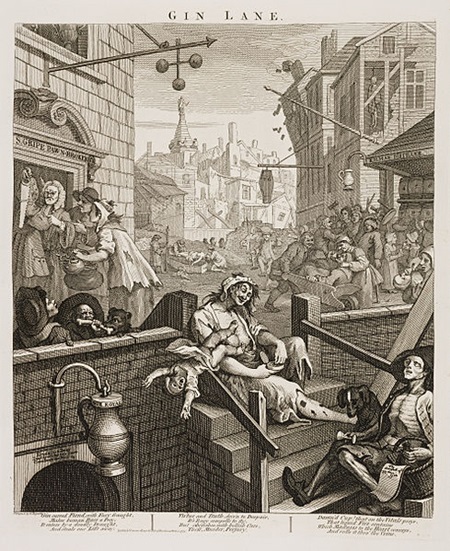

18世紀、飲んだくれのイギリス人を表す一枚/wikipediaより引用

これは現代だけではなく、昔から「やたら飲んだくれて暴れるイギリス人」というイメージがありました。

ヴィクトリア女王と王配アルバート夫妻が生きていた時代は、そうしたイメージ改善に努力したあとが見られますが……まあ、彼らは二人とも血統的にはドイツ人ですし。

・フランス人は、ワインを飲み談笑する

・ドイツ人はビールを飲み、寝てしまう

・イギリス人は、粗悪なジンを飲み喧嘩をおっぱじめる

実は、そんな印象は昔から根強いのです。

職場ですら飲んだくれるイギリス人

ここで、日本と異なる酒の感覚についてふれておきましょう。

ヨーロッパ人はアルコールへの耐性がアジア人より強い傾向にあり、酒量も多めです。

新鮮な水が手に入らないこともあり、酒は嗜好品というよりも生活必需品とみなされていました。

例えばナポレオンも青年時代は貧しく、食事はパンとビールしか摂取できませんでした。

金がないのに何故ビールを飲むのか。疑問に思うかもしれませんね。

これはビールが「液体状のパン」とされ、栄養摂取できるものとしてとらえられていたからなのです。

そんな状況ですから、勤務中への飲酒にも寛容であり、出勤ルートにビール売りがずらっと並ぶのもイギリスでは珍しい光景ではありませんでした。

勤務前にビールを一杯、休憩にまた一杯、ランチで一杯、午後休憩にまた一杯……。

18世紀までは、そんな労働者がいても、さしてとがめられない、そういう状況であったのです。

うらやましいとみるか、そんなことで仕事になるか、と眉をひそめるか。

18世紀イギリスの「ストロングゼロ」はジンだった

そんな酔っ払い天国イギリスに、革命的な安酒が登場しました。

18世紀、度数の高いジンが売り出されると、たちまちブームが起こったのです。

「ジンしゅごい! 度数が高くて手っ取り早く酔っ払える!」

「ジンで酔っ払うと何もかもどーでもよくなっちゃう……」

「ジンさえあれば悩みもなくちゃっちゃう、イヒヒ」

労働者たちはジン売りに群がりました。

なんせビールより素早く酔えて、何もかもどうでもよくなってアッパラパーになれるのです。

急速に広まるジンブームは、社会問題と化しました。

その様子を描いた絵画が、諷刺画家ウィリアム・ホガースの「ジン横丁」です。

絵の右端にはあばらが浮いた男。

中央には酔っ払って我が子が転落しても気づかない母親。

背後にもジン中毒のあまり生きる屍状態の人々が描かれます。

一方、この絵と対になるのが「ビール通り」です。

こちらは皆楽しそうで平和的な光景。

ビールは健康的な飲料扱いでした。

※続きは【次のページへ】をclick!