井伊直政の姉である高瀬(高瀬姫)。

ドラマでは「隠し子」という扱いで井伊直虎の前に登場し、井伊谷に一騒動を起こした。

もしかしたら今後もドラマを盛り上げるかもしれないが、彼女が「隠し子」であるというのは、史実的にはありえない。

また「武田の間者(スパイ)」というのも無理のある話だ。

というのも史実の高瀬姫は、父の井伊直親と一緒に井伊谷へ戻ってきており、その存在は初めから知られていた。

そして直親が祝田に構えた屋敷で暮らしており、ドラマのように、単独で井伊直虎の前に現れるということはありえなかった(なんせ井伊谷にきたときの高瀬は“幼女”である)。

では、高瀬とはどんな存在であったのか? 今回は夫の川手良則と一緒に見ていこう。

父・直親はプレイボーイで母親は誰?

まずは高瀬姫のお墓案内板から見てみよう。

高瀬姫の墓は、井伊直政が藩祖となった彦根藩のお膝元、滋賀県彦根市佐和町の長純寺(ちょうじゅんじ)にある。

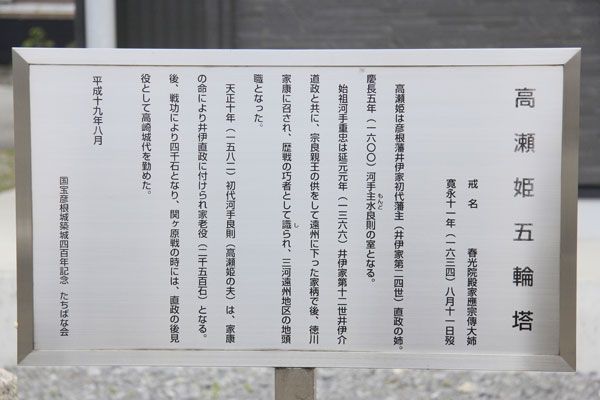

上の写真はその墓にある案内板であり、文面を以下に引用させていただく。

高瀬姫五輪塔

戒名 春光院殿家應宗傳大姉

寛永十一年(一六三四)八月十一日歿高瀬姫は彦根藩井伊家初代藩主(井伊家第二四世)直政の姉。慶長五年(一六〇〇)河手主水(もんど)良則の室となる。

始祖河手重忠は延元元年(一三六六)井伊家第十二世井伊介道政と共に、宗良親王の供をして遠州に下った家柄で後、徳川家康に召され、歴戦の功者として識(し)られ、三河遠州地区の地頭職となった。

天正十年(一五八二)初代河手良則(高瀬姫の夫)は、家康の命により井伊直政に付けられ家老役(二千五百石)となる。後、戦功により四千石となり、関ヶ原戦の時には、直政の後見役として高崎城代を勤めた。平成十九年八月

国宝彦根城築城四百年記念 たちばな会

ご覧のとおり「高瀬姫の墓」というより、「河手良則(河手とも表記)の墓」(滋賀県彦根市南川瀬町)の案内板にふさわしい内容だろう。

前述の通り、高瀬姫は井伊直政の姉である。

父の亀之丞(井伊直親)が信州市田郷に隠れていた時、つまり弘治元年(1555年)以前に生まれた子どもだという。

一方で、正室ひよ(ドラマではしの)との間に生まれたという説もある。

その場合、彼女の生年は弘治4年(1558年)となり、どちらの説でも変わらないのが没年で、寛永11年(1634年)8月11日だ(享年76)。

井伊直政は永禄4年(1561年)生まれであるから、3歳あるいは6歳以上の姉となる計算である。

美男子であった父・亀之丞はプレイボーイでもあり、逃亡先の市田郷(長野県下伊那郡高森町)ではかなりもてたらしい。

関係した女性の数や子供の数は不明。

笛の師匠・お千代との間に生まれた子が高瀬姫だという説もあるほどだ。

江戸幕府の公式文書『寛政重修諸家譜』では、井伊直親の子を

(姉)「女子 母は某氏。家臣川手主水良則が妻」

(弟)「直政 (中略)母は奥山因幡 守親朝が女(後略)」

としている。

つまり江戸幕府も、彦根藩も、高瀬と直政の母親は異なると認識していたようだ。

なお、2人の父・直親は井伊谷に戻ってからも女癖が悪かったため、元許嫁だった次郎法師・井伊直虎も還俗して直親と結婚する気が湧かなかったなんて話も。

家康の命により結婚へ

高瀬姫と川手良則の結婚は、徳川家康の命によるものだという。

そ

すると、高瀬姫が1558年生まれだとしても、1582-1558=24歳であり、当時の女性としたら適齢期より10年ほど遅い。信州生まれであるならば、20代後半の可能性もある。

一方、夫・川手良則は旧姓を山田と言い、天文元年(1532年)に生まれ、慶長6年(1601年)に享年69で亡くなっている。

高瀬姫との結婚が1582年だとすれば、1532年生まれの良則は50歳で結婚したことになる。当時としてはかなり高齢だ。

確かに高瀬姫は継室であり、良則には前室との間に一子(川手良次)がいたらしいが、それでも高齢には変わりない。

2人の結婚はもっと早い時期ではなかろうか。

※続きは【次のページへ】をclick!