こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

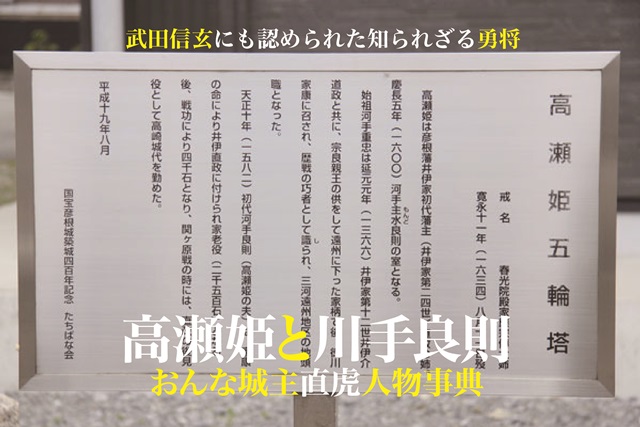

【高瀬姫と川手良則の生涯】

をクリックお願いします。

武田軍の赤備え・山縣隊で活躍し、滅亡後に徳川へ

次に川手良則の歴史を振り返ってみよう。

川手良則の居城は、川手城(愛知県豊田市川手町シロ山)にあった。

もともと山田氏(川手氏)は、南朝遺臣から今川方の武将となった家系で、井伊氏と同じパターン。

その父・景隆は、「桶狭間の戦い」の時に、岡崎三城代(飯尾豊前守乗達・二俣近江守持長・山田新有衛門景隆

「岡崎城を捨てた」のではなく、「受け渡した」

山田(川手)景隆は、岡崎城を出た後は居城・川手城に逃げ込む。

が、ここも武田信玄に攻められて落城すると、「家が絶えないように二手に分かれよう」と言い、父・景隆は長野県上伊那郡辰野町に逃れ、子の良則は武田軍(山縣隊)に加わって甲府に住んだ。

武田に属してからは多くの手柄をたて、なんと信玄から「若手ながら覚えの者」と賞賛されたという。

さてその武田軍は「三方ヶ原の戦い」の直後、山縣隊が井伊谷を蹂躙した。

このとき川手良則は、当然ながら武田軍(山縣隊)の一員で参加しており、その後の武田家滅亡を経て徳川家康に仕えると、井伊直政の家臣となって井伊直政の姉・高瀬姫と結婚したという。

高齢のためか、子は1人(天正15年(1587年)生まれという)だけ。しかも生まれたのが女であったため、松平康安の三男・良行を養子とした。

その川手良行は、元和元年(1615年)5月6日、「大坂夏の陣」の「若江の戦い」で討死し(享年28)、さらに彼の子・良富も寛永5年(1628)11月10日に18歳という若さで、しかも無嗣で亡くなったために、川手家は断絶している。

井伊直政の葬儀で川手良行は、直政の姉の家系ということで焼香順位1位。

「実質的には近江井伊家の筆頭家老」とされるが、早くに家が絶えてしまったため、近江井伊家の筆頭家老といえば木俣家のイメージが強い。

なお幕末の大老・井伊直弼は、川手家の断絶を惜しみ、甥・川手良貞(新野左馬助親良の次男。後の図(はかる))に、嘉永6年(1853年)10月15日、川手家を再興させている。

川手主水良則が高瀬と結婚して「井伊主水佑」と名乗った?

話は少し遡る。

今川氏真が永禄9年(1566年)に出した井伊谷徳政令で「井主」が凍結した――とある。

この「井主」は「井伊の当主」の略で、「井伊次郎法師」のことだと考えられてきたが、現在は、「井伊主水佑(もんどのすけ)」の略だと考えられている。

「井伊主水佑」(『井伊家伝記』では「主水助」)なる人物については、井伊家の系図には載っていないので、どのような人物であるか不明。

徳政令を凍結できるということは、井伊谷の領主、あるいは、領主並みの人物である。

井伊谷徳政令は、井伊領全体に出されたのではなく、井伊領の祝田から都田にかけての狭い地域を対象としたものであり、その地域の実質的な領主(井伊家の庶子家)が「井伊主水佑」であるとする説もある。

私の頭の中の情報の「主水介」は、川手景隆・良則親子しかいないので、

──川手主水良則が高瀬と結婚して「井伊主水佑」と名乗ったのではないか?

と仮設を立てて調べてみた。

が、ヒットしたのは、彦根藩史料『侍中由緒帳』の「天正元年再権現様ニ被召出、父・主水助之家を継三遠之地頭職被成下置」という記述くらい。

これは「三方ヶ原の戦い」の翌年の天正元年(1573年)に川手良則が主水助家を継いで、徳川家康から三河・遠江両国の地頭職を仰せ付けられたとする史料である。

井伊谷徳政令が出された永禄9年(1566年)に井伊谷で高瀬姫と結婚して「井伊主水佑」と名乗り井伊領の領主であったとする古文書ではない。

ただし、「父を継いで地頭」ということは、父・景隆が地頭であったということ(景隆も徳川家臣となり、永禄11年(1569年)、徳川家康が遠江国の今川領へ侵攻すると、景隆は、三河・遠江両国20余郷の地頭に任命されたという)であり、景隆が南朝遺臣の後裔繋がりで井伊谷にいて、「井伊谷の主水佑」(略称:井主)と呼ばれたとも考えられる。

もしそうであったとしても、それは永禄11年(1569年)以降の話であり、井伊谷徳政令が出た永禄9年(1566年)の話ではない。

★

昨年(2016年)末、新史料による「井伊直虎男性説」が発表された。その記事を読んでいて、驚いた。

なんと新史料には、「三方ヶ原の戦い」後の武田軍(山縣隊)による井伊谷蹂躙において、「河手主水の妻」が捕虜になったが、武田家滅亡後、無事帰還したと書かれているとのこと。

「妻」ということは、結婚して井伊谷にいたことになり、当然、夫の河手主水も井伊谷にいたであろう。

──我が意を得たり!

と一瞬喜んでしまったが、原文を読んだわけではなく、その中に「河手主水の妻」とあるのか、「高瀬姫(後の河手主水の妻)」とあるのか不明なので、糠喜びに終わるかもしれない。

そもそも新史料では「今川庶子家の関口氏経の子が『井之次郎』と名乗って井伊谷の領主になった」としており、その時期については「然共、井之次郎若年故、御陣之時ハ井之谷衆新野左馬助旗本ニ被仰付候也」(しかし、この井之次郎は若かったので、出陣の際には井伊谷衆の新野左馬助親矩を旗本として補佐させた)とあることから、新野左馬助が討死する前、すなわち、井伊谷徳政令が出る前には井伊谷にいたのであり、今川氏が出した徳政令を、井伊谷領主である今川方の井之次郎が凍結するはずがない(なにぶん原文を読んでいないので、想像もここまで)。

──遠江井伊氏の研究が遅々として進まないのは史料が少ないからである。

そんなことを改めて思い知らされた。

あわせて読みたい関連記事

-

井伊直盛(直虎の父)は無骨な武人だった 井伊家のために戦い続け桶狭間に散る

続きを見る

-

井伊直政の生涯|武田の赤備えを継いだ井伊家の跡取り 四天王までの過酷な道のり

続きを見る

-

今川から井伊へ目付家老として送り込まれた新野左馬助親矩 最終的に井伊を救う

続きを見る

-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る

続きを見る