逃避行からの一発逆転――というのは歴史でもフィクションでも、古今東西、必ず盛り上がるシチュエーション。

これを何度も繰り返した人物がいます。

北条時行です。

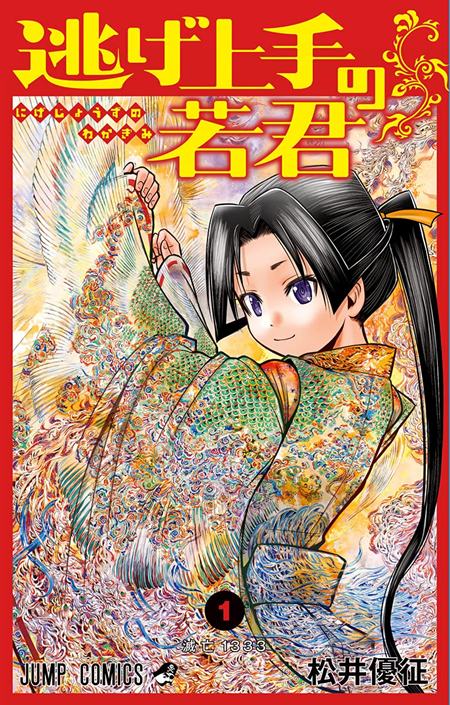

週刊少年ジャンプの連載『逃げ上手の若君』における主人公であり、

『逃げ上手の若君』1巻(→amazon)

このマンガで初めて時行の名を知った!という方も多いかもしれませんが、実は歴史の授業で何度かお目にかかっている可能性はあります。

鎌倉幕府が滅びた後【中先代の乱】を起こしたのが時行であり、教科書にもバッチリ載っているのです。

ただし、前後の流れや個人の一生については詳細が触れられないため、ほとんど印象に残っていないのも無理はないでしょう。

この方、なんともドラマチックな生涯を送った人なので、知らないままというのは勿体ないことです。

正平8年/文和2年(1353年)5月20日はそんな北条時行の命日。

鎌倉幕府(北条得宗家)の滅亡と南北朝時代という、大きな激流の中でもがきにもがいた生涯を振り返ってみましょう。

鎌倉幕府は滅亡 父の高時は殺され

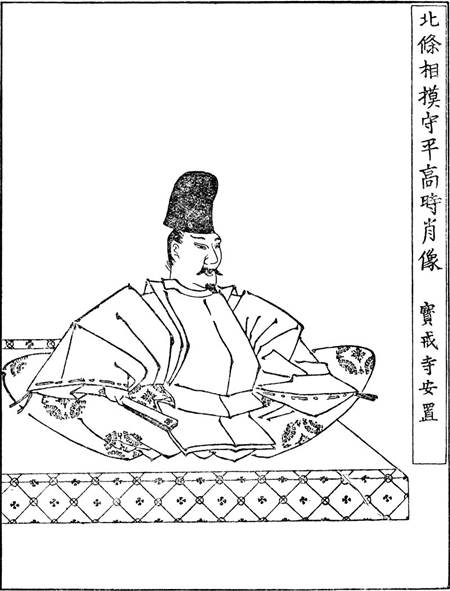

北条時行は、鎌倉幕府最後の得宗・北条高時の次男です。

北条高時/wikipediaより引用

正慶二年=元弘三年(1333年)、新田義貞によって鎌倉が攻略されると、高時をはじめとした北条氏の多くが自刃。

このとき、高時の息子二人が密かに逃げていて、それが時行と、異母兄の北条邦時でした。

と言っても、二人一緒ではありません。

目立って捕縛されるリスクが高まるため、まず兄の邦時は、北条得宗家に仕える御内人(家臣)の一人・五大院宗繁に擁されて鎌倉脱出を図りました。

しかし、その宗繁に裏切られて新田義貞に捕まり、兄の邦時は処刑されてしまいます。

この裏切りは、当時の価値観でも相当な不正義と認識されたようで、「宗繁も処刑すべきでは?」という意見が多く義貞のもとへ寄せられ、処刑が決まりました。

往生際の悪いことに、宗繁はこの決定を知って逐電(逃亡)しています。

いったい何をしてんだか……人の口に戸は立てられませんし、”悪事千里を走る”とも言いますし……宗繁の裏切りはかなりの早さで広まったようで、逃げる先々で煙たがられ、最期は餓死したとも伝わります。

いずれにせよロクな死に方ではなかったのでしょう。

一方、時行は、これまた御内人の諏訪盛高(頼重)という人物によって、鎌倉脱出に成功しました。

盛高は、名字からも想像できるように、信濃の諏訪神党に属していた人です。

諏訪神党は、諏訪大社などの神職を務めている諏訪氏を中心とした武士集団であり、鎌倉時代中期から諏訪を領地としていた北条氏とは密接な関係にありました。それで助けられたんですね。

盛高が諏訪大社の大祝(神職のトップ)だったという説もありますが、定かではありません。

一種の聖域に匿われたことで時行は生き残り、しばらく身を潜めることになります。

関東申次だった西園寺公宗は不満タラタラ

ここで一旦、朝廷の話へ。

北条時行と関わってくる部分だけを簡略して触れておきたいと思います。

鎌倉幕府の滅亡は、朝廷にも様々な影響を与えました。

幕府との折衝を担当していた役職を”関東申次(かんとうもうしつぎ)”と言い、これを世襲していたのが西園寺家という公家です。

仕事相手が滅んでしまったのですから、同家にとっては大打撃。

ときの当主である西園寺公宗は不満をくすぶらせていました。

後醍醐天皇の皇后である西園寺禧子(きし/さちこ)が公宗の大叔母であったため、権大納言の官職を得られたものの、それでも不服を消し去るには至らない。

さらには以下のような事柄も、公宗にとっては面白くありませんでした。

・鎌倉幕府滅亡の数カ月後、元弘三年(1333年)秋に、禧子が亡くなってしまった

・新しく皇后になった珣子内親王(公宗のいとこ)の子供が皇女だった

・皇子ではなかったため天皇になる見込みもほぼ無く、外戚として勢力を強める可能性も消えてしまった

当時の皇室は、持明院統と大覚寺統の二つに皇統が割れていた時代です。

双方の出身者が交互に皇位を継承することで、どうにか平穏を保っていた南北朝時代の前夜であり、両統迭立とも言いますね。

珣子内親王は持明院統出身でしたが、大覚寺統である後醍醐天皇との夫婦仲は非常に良好。

出産までの安産祈祷は66回も行われたといいます。

後醍醐天皇は自身が阿闍梨(指南役・手本になれる僧侶)だったため、自ら祈祷したことまであったとか。

もしも珣子内親王が皇子を出産していれば、公宗はもちろん、足利氏や他の多くの武士、そして時行のその後の運命も――とにかく日本史全体がガラッと変わっていたかもしれません。

持明院統と大覚寺統、双方の血を引く皇子が天皇になれば、円満に両統の統合を進められた可能性もあるからです。

余談ですが、珣子内親王は父である後伏見上皇からも非常に愛されていたとか。

政治的な言動については少々疑問のある後醍醐天皇も、禧子や珣子内親王に対して良い夫だったとされています。

本人たちの関係が良好なのに、外部や過去の経緯が絡んでイザコザが続く……というのは、後世から見てもなんとも歯がゆい話ですね。

北朝の光厳天皇が即位

非常に危ういバランスで成り立っていた両統迭立による諸問題。

こうした状況の中で、西園寺公宗はなんとか地位を高めようとしました。

そして、北条氏の生き残りの一人・北条泰家を匿います。

彼は高時の弟ですので、北条時行にとっては叔父に当たる人物。鎌倉脱出に協力していたともいわれており、北条時行と公宗&上方との間に接点ができました。

公宗と泰家は、

「後醍醐天皇を暗殺し、持明院統の後伏見法皇を立て、その後新しい天皇に即位していただこう。我々はその後見となるのだ」

という計画を立てます。

ちょっと関係がややこしくなってきましたので、あらためて当時の皇統を整理しておきましょう。

前述の通り、当時の皇位は、持明院統と大覚寺統の二つの系統からおおむね交互に受け継いでいくことになっていました。

ですが、延慶元年(1308年)に大覚寺統の後二条天皇が急死したところから、少々イレギュラーが起きます。

後二条天皇の後は持明院統の花園天皇が皇位に就いたため、これまでの順番を守るのならば、後二条天皇の皇子が皇太子に立つべきでした。

しかしその該当者である邦良親王がまだ幼く、花園天皇が早く亡くなった場合の懸念が拭いきれません。

そこで、邦良親王の祖父(後二条天皇の父)だった後宇多天皇と、当時はまだ存在していた鎌倉幕府の間で、

「ならば、邦良親王が無事成人なさるまでの間に、”中継ぎ”として即位していただく方を、大覚寺統の中から選びましょう。後二条天皇の弟君である尊治親王がふさわしいのではありませんか」

ということになりました。

この”中継ぎ”として即位したのが、尊治親王改め後醍醐天皇です。

後醍醐天皇/wikipediaより引用

そして文保二年(1318年)、後醍醐天皇が即位したとき、皇太子は邦良親王に決まりました。しかし……。

後醍醐天皇はその後、邦良親王への譲位を拒否。

そうこうしているうちに邦良親王が嘉暦元年(1326年)に病死してしまったため、順番が少々変わります。

当初の予定では、邦良親王が即位した際に、持明院統の後伏見上皇の皇子・量仁親王が皇太子になる予定でした。

しかし邦良親王が亡くなったため、後醍醐天皇が皇位についている間に、量仁親王が繰り上がる形になったのです。

そこまでは良かったのですが、その後、元弘元年(1331年)に元弘の乱(後醍醐天皇が倒幕を計画していたことが幕府にバレた事件)が起きてしまったものですから、さあ大変。

後醍醐天皇は【三種の神器】を持って御所から逃亡し、兵を募って倒幕を強行しようとします。

しかし、幕府軍を相手に敗北。

そのまま捕らえられ【承久の乱】の後処理にならって隠岐島へ流罪となりました。

ここで皇位継承に幕府も介入し、

「後醍醐天皇は廃位、量仁親王に即位していただく」

となって一旦決着。

量仁親王は光厳天皇として即位し、後伏見上皇が院政を行うようになりました。

※続きは【次のページへ】をclick!