こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【北条時行】

をクリックお願いします。

後醍醐天皇を暗殺計画

光厳天皇の皇太子には、邦良親王の皇子・康仁親王が立てられました。

もともと後宇多天皇の意向で、

”後醍醐天皇はあくまで中継ぎであり、その息子たちには皇統を継がせない”

ということになっていましたので、後二条天皇の系譜に戻すのは当然のこと。

しかし元弘3年=正慶2年(1333年)、後醍醐天皇はまたもややらかします。

隠岐島から脱出し、京都に戻って

「光厳天皇の即位は認めない。私がこれから未来の先例となる新しい政治形態を作り、私の子孫が皇位を継いでいくのだ!」

などと言い出したのです。

かの有名な【建武の新政】、そして南北朝時代の始まりですね。

-

お粗末過ぎた建武の新政「物狂いの沙汰=クレイジー」と公家からもディスられる

続きを見る

こうして、後伏見上皇と光厳天皇は無理やり引きずり降ろされ……後伏見上皇が出家して法皇になったのはその後のことです。

本当に後醍醐天皇は凄まじくアグレッシブな方です。

しかし、後醍醐天皇に反感を持つ公家も少なくありません。

公宗の場合は先述の通り、別の理由も多々ありますが、”反後醍醐”な姿勢は同じであり、そこで立案されたのが後醍醐天皇の暗殺計画でした。

公宗は泰家から北条氏の生き残りについて詳しく聞いていたらしく、後醍醐天皇暗殺の後、誰をどこに配置するかまで計画していたようです。

その中で、東国の責任者候補として名を挙げられていたのが北条時行。

建武二年(1335年)6月に暗殺計画を実行しようとしました。しかし……。

暗殺の実行前に、後醍醐天皇へ密告した者がいました。

【中先代の乱】始まる

密告者は、西園寺公宗の異母弟・西園寺公重でした。

その結果、公宗は捕まり、出雲へ配流……される道中、名和長年によって処刑されたといいます。

名和長年/wikipediaより引用

確たる記録はないですが、おそらく時行も

「6月に後醍醐天皇を暗殺する」

という予定を知らされていたと思われます。

なぜなら暗殺失敗直後の7月、信濃で諏訪神党の援護を受けて時行が挙兵しているからです。

泰家が生き延びて北条氏の残党に連絡したともいわれていますが、当時の通信事情と出陣の早さを考えると、予め支度をしていたのではないでしょうか。

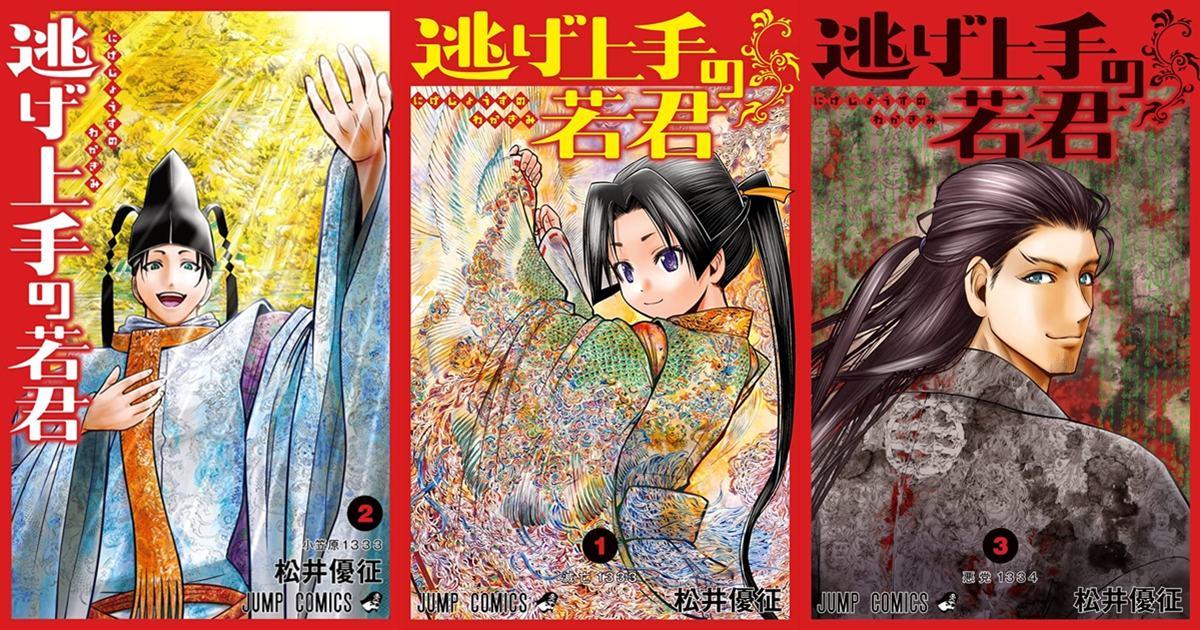

時行らは鎌倉奪還&幕府再興のため、信濃守護の小笠原貞宗を破り、鎌倉を目指して武蔵を南下しました。

【中先代の乱】の始まりです。

この時期、鎌倉には”鎌倉将軍府”という機関がありました。

【建武の新政】で作られた部署の一つで、その名の通り鎌倉将軍(征夷大将軍ではありません)を置き、東国を治めるという役割を担っています。

後醍醐天皇の皇子・成良親王を将軍としていましたが、この頃はまだ幼かったため、その補佐である足利尊氏の弟・足利直義が事実上の責任者でした。

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用

そのため、時行軍への対応も直義が行います。

時行軍の士気は高く、各所で直義軍を打ち破り、7月25日には鎌倉入りを果たしました。

直義は敗れながらも、成良親王と共に鎌倉を脱出し、足利氏の領地である三河に逃れ、上方の兄・足利尊氏に報告します。

連絡を受けた尊氏は、後醍醐天皇に時行の討伐を願い出たところ、なかなか許可が下りません。

業を煮やして8月2日に無許可のまま自ら三河へ向かい、直義と合流して時行との再戦を狙いました。

北条得宗家から冷遇されていた勢力が

鎌倉入りした北条時行は、問題を抱えていました。

時行を守り立ててきた人々は、北条得宗家の御内人が主です。

鎌倉へやってくるまでの間に、御家人だった人々も加わっていましたが、宗家ではなく傍流の人がほとんど。

では御家人たちの宗家にあたる人々はどうしていたのか?というと、鎌倉将軍府側……つまりは、時行の敵に回っていたのです。

これは「鎌倉幕府の旧臣全てが、幕府や北条氏の再興を願っていたわけではない」ということを意味します。

意地の悪い見方をすれば「鎌倉幕府が存在していた頃に実力を持てなかった人々が、時行の挙兵に乗じて政治の中心になろうとした」という状況でもあります。

皆さんご存じの通り、鎌倉幕府の四代将軍以降はほぼ全員がお飾りであり、北条氏が実質的な将軍といってもいいほど。

時行に味方して、再び北条氏の下風に立つのはあまり気が進みませんよね。

そんなことだったら、新しく作られる鎌倉将軍府、そしてその上にいる後醍醐天皇に引き立ててもらうほうが実利を見込める……そう考えるのも自然なことです。

そもそも、本来ならば幕府方で踏ん張っていてもおかしくなかった足利尊氏や新田義貞が倒幕側についたのも、北条得宗家から冷遇されていたのが一因。

広島県尾道市の浄土寺に伝わる足利尊氏肖像画/wikipediaより引用

源氏一門ですらそういう対応ですから、縁者でない御家人の扱いなど推して知るべしというものでしょう。

また、実は【中先代の乱】の他にも、鎌倉幕府の再興、あるいは【建武の新政】に反発した武士たちの反乱は度々起こっていました。

時期は鎌倉幕府が滅亡した元弘三年(1333年)12月から建武二年(1335年)4月ごろまで、

・奥州

・北九州

・南関東

・日向

・紀伊

・長門

・伊予

・京

という非常に広い範囲で、北条氏の血を引く者や北条氏の被官だった人物が中心となり、兵を挙げていたのです。

後世から見ると公宗や時行が連携できていれば……と思ってしまいますが、当時の通信事情を考えると致し方ないでしょう。

時行が苦心する中、大勢を立て直した足利軍がやってきました。

もちろん、手をこまねいていたわけではありません。

時行は迎撃すべく兵を整えていたのですが、不運なことに、いざ出陣というところで大風が発生。

時行軍は鎌倉大仏殿で待機したものの、なんとその大仏殿が風で倒壊してしまいました。

鎌倉大仏殿は、たびたび自然災害によって破損したという記録があり、このときは時行軍に500余名もの死者が出たといいますから、相当規模の被害が出たのでしょう。

幸先が悪すぎますが、時行は諦めません。

彼の姿勢が兵にも波及したのか、尊氏軍との戦いでは善戦し、多くの損害を与えたとされます。

結果としては連戦連敗になってしまったため、時行は8月19日には鎌倉から撤退せざるを得なくなりましたが……こういった状況で自壊しなかったところからすると、時行の将器はなかなかのものといえるでしょう。

一方で、別の痛手もありました。

このとき、ずっと時行を庇護してきた諏訪頼重らが自害しているのです。

頼重は勝長寿院で尊氏軍相手に戦っていたと言われていますので、おそらくは時行を脱出させるための時間稼ぎという面があったのでしょう。

尊い犠牲のおかげで、時行は無事二度目の鎌倉脱出を成功させ、しばらく身を潜めることになります。

※続きは【次のページへ】をclick!