1609年7月4日(慶長14年6月3日)は伊豆の戦国武将・板部岡江雪斎の命日です。

一見かなり難しい名前ですが、実は漢字をそのまま「いたべおか こうせつさい」と読む、意外に単純なパターン。

生まれたときは「田中」という、今度は逆に最もシンプルな名字でした。

その後、何度か名前を変え、板部岡江雪斎に落ち着くのは天正十二年(1584年)以降のことであり、世間では、いよいよ豊臣秀吉の天下が固まっていく最中のことです。

江雪斎にとっては、生涯の中でも最も緊張を強いられる場面だったでしょう。

なぜなら北条氏で「外交」という重要な役割を担っていたからであり、それを任せられる江雪斎とは一体何者だったのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

出家した後に後北条氏へ

板部岡江雪斎は天文五年(1513年)、伊豆田方郡田中郷の領主・田中泰行の子として生まれたとされます。

泰行は伊勢宗瑞(=北条早雲)が挙兵した頃の家臣の一人とされています。

順当に行けば江雪斎も田中姓を名乗っていたことでしょう。

北条早雲(伊勢宗瑞)/wikipediaより引用

しかし何らかの理由で田中氏は断絶してしまい、江雪斎は出家して真言宗の僧侶となりました。

時は流れ、永禄年間(1558~1570年)――四代北条氏政の命令により、書の腕前を見込まれて右筆となりました。

主君に代わって書状などを代書するのが右筆であり、当時の戦国大名には欠かせない存在ですね。

他には寺社の管理も任され、元亀二年(1571年)には鶴岡八幡宮で北条氏康の病気平癒祈願をしたこともありました。

この頃は「江雪斎融成」と名乗っていたようです。

北条氏康/wikipediaより引用

後北条氏の外交官

当時の僧侶は知識人の代表格です。

それゆえ戦国大名には知恵袋として欠かせない存在であり、現代でいうところの政務官や外交官のような役目を果たすことがありました。

板部岡江雪斎も、北条氏からの使者として甲斐へ赴いたことがあります。

例えば、天正元年(1573年)には武田信玄の病気見舞いに行ったり、

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

北条氏と武田氏の同盟が決裂した後は織田氏との同盟締結に向かったり。

天文五年(1513年)生まれですと還暦を超えていますので、生まれつき心身共に相当壮健だったのでしょう。

天正十年(1582年)6月に【本能寺の変】が起きた後は、徳川家康と五代北条氏直が信濃を巡って争うことになり、このとき江雪斎は和睦派として立ち働きました。

そして徳川家康の次女・督姫を氏直の正室に迎えることで和睦を結び、事態を収束させることに成功しています。

となると、軍師的な役割もやってたのかな?

隣国駿河の今川義元と太原雪斎のような関係性が頭に浮かんできますが、江雪斎は一貫して

「外交官の役割のみ」

を務めています。

主君による命令なのか。

本人の意志によるものなのか。

詳細は不明ですが、その後も江雪斎はほとんど戦場には関わってきません。

長男と次男も太田氏房に仕え

徳川との和睦が結ばれた後、板部岡江雪斎は岩槻城(さいたま市岩槻区)に移りました。

北条氏政・三男の太田氏房を補佐するためです。

実は岩槻城は、北条氏にとって北関東方面では最前線の一つだった重要な拠点です。

岩槻城(別名白鶴城)の碑

氏房は天正九年(1581年)に元服したばかりの若者であり、まだ経験も浅かったため、統治方面の補佐として江雪斎がつけられたでしょう。

江雪斎の結婚の時期や妻の出自については判然としていません。

この岩槻城時代がきっかけとなったのか、江雪斎の長男・岡野房恒と次男・岡野房次が、後に氏房の家臣となっています。

それも全ては江雪斎と氏房の関係が良好だったからこそでしょう。

その人柄は『北条五代記』で絶賛されているのです。

一体どんな風に描かれているのか?

信頼される人柄

『北条五代記』における板部岡江雪斎の人となりとは以下の通り。

「宏才弁舌人に優れ、その上仁義の道ありて、文武に達せし人」

「文武両道で仁義もわきまえていて、弁舌の才能にも恵まれている」とは一体何事でしょう。

さすがに褒め殺しでは……と思いきや、和睦を成功させたり、主筋の若者をサポートするなど、日頃の行いが高く評価されていた可能性は十分にありますね。

江雪斎は真面目なだけでなく、芸達者な人でもあったそうで、特に「能」が得意だったとか。

たびたび能の『定家』を演じたとされ、時には五代北条氏直からリクエストもされたようで、北条ではその名演を見知っている者も多かったのでしょう。

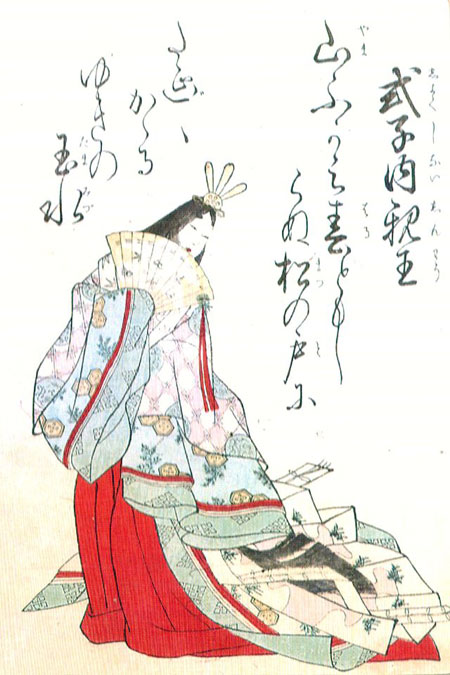

ちなみに『定家』とは、平安時代末期の皇女・式子内親王のお話です。

式子内親王と『小倉百人一首』の選者などで知られる藤原定家の間に恋愛関係があったという伝説をモチーフにした作品でして……。

あるとき式子内親王の墓の前を旅の僧侶が通りかかった。

おそこで彼女の霊が「定家の無念が”定家葛”となって自分の墓に巻き付いているのでなんとかしてほしい」と頼むと、僧侶が法華経を読んで内親王を解放する。

内親王は僧侶に礼の舞を披露した後、自らの醜さを恥じて再び墓に戻っていく。

最後に内親王が墓に戻ったのは「愛欲ゆえ」とされているのですが……うーん、なんだか内親王に失礼な話じゃありません?

式子内親王/wikipediaより引用

それに人柄が絶賛される江雪斎が演じるのにあまり相応しくないような……まぁ、今と昔では感覚が違うんでしょうけど。

小田原征伐

話を板部岡江雪斎の事績に戻しましょう。

そもそも織田信長が本能寺の変で敗死すると、織田軍が支配したばかりだった旧武田家の領地が一気に荒れました。

上杉、徳川、真田そして北条たちが牽制しながら奪い合いを始めたのです。

ここで最も小勢力だった真田昌幸が手を変え品を変え、まさに【表裏比興の者】として大活躍だったのは『真田丸』などでもお馴染みですね。

問題はその後。

秀吉との直接対決(小牧・長久手の戦い)で事実上の負けとなった家康は、豊臣政権下に入り、そして秀吉と北条家を取り次ぐ役割を担ったのです。

北条家ぐらいの規模でしたら、秀吉と直接やり取りしておけば良かったのでしょう。

家康を通じて「ワシに従え、上洛しろ」と秀吉に言われても、そうそう深刻には重く受け止められていません。

一方、危機感を抱いたのが板部岡江雪斎や北条氏規(北条氏康の四男)でした。

彼らは豊臣政権との関係修復に努め、江雪斎は上洛までして、秀吉に咎められていた沼田問題について弁解します。

そして、なぜかこのとき秀吉に気に入られ、手ずからお茶を点ててもらったのだとか。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

自分で作品を作るのが好きなほど「能」にハマっている秀吉と気が合ったんですかね。

まあ、それと北条氏の去就は全くの別問題でして……。

江雪斎も、秀吉に対してひたすらゴマをすっていたわけでもないようで、秀吉の勘気を受けて小田原へやってきていた茶人・山上宗二と懇意にしていたといいます。

後に彼が茶道具について記した『山上宗二記』(やまのうえのそうじき)の写本を譲り受けたとされ、宗二から見た江雪斎は知識や茶の腕前だけでなく、信頼に足る人物と思われていたのでしょう。

しかしです。結果は皆さんご存知の通り。

天正十八年(1590年)、小田原城は陥落しました。

秀吉らの前に引き出された板部岡江雪斎は潔く述べます。

「100日以上籠城したことで面目を施しましたので、この上、申し上げることは何もございません。どうぞ首を刎ねてください」

人間というのは本当に不思議なもんで、「本気で腹を括る人の姿」というのは、敵の心も動かすのでしょう。

江雪斎の潔さ良さ、見事なり――と秀吉に気に入られて赦免されると、以降は御伽衆(話し相手)として豊臣家の家臣となるのです。

このとき姓を「岡」もしくは「岡野」と改めたとされます。

ところが、豊臣に仕えていた時間は長くはなかったようです。

その後

天正十九年(1591年)になると、まず息子たちが徳川に仕えました。

そして慶長五年(1600年)頃からは板部岡江雪斎も家康に仕えるようになります。

関ヶ原の戦い当日に小早川秀秋の説得にあたったのが板部岡江雪斎だった――そんな話もありますが、近年は「秀秋は最初から東軍方だった」という見方も有力ですので、何が事実かどうかは残念ながら不明。

小早川秀秋/wikipediaより引用

仮に江雪斎が小早川秀秋を説得していたとしても、関ヶ原当日ではなく、それより前のことですよね。

実はこのあたりから、江雪斎はあまり歴史の表舞台に出てくることはなくなります。

単純に老齢だったからでしょう。

冒頭で触れた通り天文五年(1513年)生まれであれば、関ヶ原の時点で既に87歳。

やはり生来剛健だったのか、あるいは本人の養生なのか不明ですが、江雪斎が亡くなるのはまだ後のこと、実に慶長14年6月3日(1609年7月4日)のことでした。

彼の子孫は旗本として存続し、後年には江戸幕府十一代将軍・徳川家斉時代の老中である水野忠成を輩出しています。

姓が異なるのは、岡野家から水野家へ養子に入ったからです。

時代がかなり離れていますし、あまり共通点はないのですが……。

板部岡江雪斎――今川家の太原雪斎や、毛利家の安国寺恵瓊らと比較すると、武家としてはかなり成功した生き方を遂げてますね。

あわせて読みたい関連記事

-

北条早雲の生涯|幕府の奉公衆・伊勢宗瑞が戦乱激しい関東へ進出を果たす

続きを見る

-

北条氏綱の生涯|早雲の跡を継いだ名将が関東全域へ領土を広げる大戦略

続きを見る

-

北条氏康の生涯|信玄や謙信と渡りあい関東を制した相模の獅子 その事績

続きを見る

-

北条氏政の生涯|氏康の嫡男は信玄・謙信と互角に戦える名将だったのか

続きを見る

-

北条氏直の生涯|愚将か否か?早雲以来の関東覇者一族は五代で小田原に散る

続きを見る

【参考】

黒田基樹『戦国北条家一族事典(戎光祥出版)』(→amazon)

黒田基樹『北条氏康の家臣団 (歴史新書y)』(→amazon)

日本人名大辞典

ほか